〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

定休日:土曜・日曜・祝日

弊所へのセールスの電話は固くお断りします

自家用自動車有償貸渡業許可

レンタカー事業の開業をスムーズに!行政書士がサポートします

「夢のレンタカービジネスを、確実な一歩でスタートさせませんか?」

レンタカー事業の開業は、魅力的な一方で、様々な手続きや準備が必要となり、その複雑さに戸惑う方も多いのではないでしょうか。

行政書士は、これらの手続きをサポートし、お客様が安心して事業に専念できるようお手伝いいたします。

提供サービスの目次

レンタカー事業は、近年需要が高まっている魅力的なビジネスですが、始める前に必ず知っておくべき注意点があります。以下、5つのポイントについて詳しく説明します。

1. 法人化のタイミング

レンタカー事業は個人でも法人でも始められますが、将来的な拡大を視野に入れている場合は、最初から法人設立することを強くおすすめします。

なぜなら、個人で取得した事業許可は法人へ引き継ぐことができないからです。後々法人化を希望する場合、再度許可申請手続きを行う必要となり、時間と労力の無駄となります。

2. 融資を受けるための条件

レンタカー事業は初期投資がかさむため、融資を利用するケースが多くあります。しかし、金融機関から融資を受けるためには、基本的に事業許可取得後であることが条件となります。

許可申請には時間がかかるため、開業資金の準備は余裕を持って進めましょう。

3. 貸出証・貸出簿の保管義務

レンタカー貸出時には、貸出証と貸出簿を作成する必要があります。これらの書類は、2年間しっかりと保管することが義務付けられています。

これは、万が一事故が発生した場合などに、貸出状況を正確に把握するためです。

4. 運転手の紹介について

レンタカー事業者の中には、運転手の手配サービスも行っているところがありますが、レンタカー事業者自身が運転手を紹介することはできません。

あくまでもレンタカーの貸出のみとなり、運転手の手配は顧客自身で行う必要があります。

5. 国際免許証の利用制限

レンタカーの利用には、日本の運転免許証または国際免許証が必要となります。ただし、国際免許証であっても、ジュネーブ条約加盟国の発行を受けたものでなければ利用できません。

これは、道路交通に関する国際的な協定に基づいた措置です。

その他、知っておくべきこと

上記以外にも、レンタカー事業を始める際には、様々な法令や規制を遵守する必要があります。

また、競争が激しい市場の中で生き残るためには、独自のサービスやマーケティング戦略を立案することも重要です。

レンタカー事業は、魅力的な反面、参入障壁や競争の激しさなど、乗り越えなければならない課題も存在します。これらの点を十分に理解した上で、慎重に検討を進めていきましょう。

レンタカー業は、有料で車両を貸し渡す事業のことで、正式名称は「自家用自動車有償貸渡業」と言います。

レンタカー業を始めるには、許可が必要です。申請手続きは管轄の運輸支局へおこないます。審査期間は、許可交付まで約1か月程度かかります。開業までは最低限1~2ケ月程度の期間が必要です。

全体の流れ

①許可要件の確認

②提出書類の作成

③許可申請書の提出

④運輸局の審査

⑤許可取得

⑥車両登録

⑦営業開始

レンタカー業許可にも、大枠3つの許可要件があり、設備、人員、車両の要件があります。

レンタカー業許可に必要な設備要件について

レンタカー業を行うには、営業所と車庫が必要になります。

車庫については、貸渡自動車の全てを収納することができる大きさが必要となります。

複数の車庫で管理しても構いませんが、営業所から直線距離で2km以内の範囲で選定して下さい。

営業所については、運送業の要件と同一で市街化調整区域や事務所とすることができない用途地域以外で選定して下さい。

レンタカー業許可に必要な人員要件について

レンタカー業に必要な人員は、整備管理者が必要とされます。

以下に該当する場合は、整備管理者となる資格も必要となります。

・自家用自動車10台以上をレンタカ-登録する場合

・乗車定員11人以上のバス1台以上のレンタカ-登録する場合

・総重量8t以上のトラック5台以上をレンタカ-登録する場合

※上記に該当しない場合でも、資格のない整備管理者の配置は必要です。

レンタカー業の整備管理者の資格について

◆1,2,3級の整備士の資格

◆過去2年以上の自動車整備管理経験を証明することができ、かつ整備管理者選任前研修を修了されている方

レンタカーの場合は外部委託が認められています。

レンタカー業許可に必要な車両要件について

レンタカー業の貸渡自動車として使用できる車両は以下のとおりです。

・自家用自動車

・自家用マイクロバス

・自家用トラック

・特殊用途自動車

・二輪車

自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合についての特例

当分の間、自家用マイクロバスの貸渡しを行う者は、次の要件を満たす者に限ることとする。また、既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者がさらに自家用マイクロバスの貸渡しを行おうとする際には、原則として、その7日前までに、直近2年間の事業における自家用マイクロバスの貸渡簿の写し(貸渡簿が電磁的記録により備えられている場合は、当該電磁的記録、又は当該電磁的記録を書面に出力したものをいう。)を、当該車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長に提出することとする。

① 現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、当該自家用マイクロバスに係る貸渡し前2年間においてレンタカー事業について貸渡自動車の使用禁止以上の処分を受けていないこと。

② 既に、自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、当該自家用マイクロバスに係る貸渡し前2年間においてレンタカー事業について貸渡自動車の使用禁止以上の処分を受けていないこと。

また、以下の車両につきましては、貸渡が禁止されていますので、ご注意下さい

・定員30名以上、長さ7m以上の自家用マイクロバス

・霊柩(きゅう)車

貸し渡す車両には任意保険の加入も必要です。

任意保険の加入条件は以下の通りです。

・対人保険 1人当り 8000万円以上

・対物保険 1人当り 200万円以上

レンタカー業許可の欠格事由について

レンタカー業許可を取得するにあたりまして、申請者及び法人の役員が以下の欠格事由に該当すると許可取得ができませんので、ご確認ください。

・許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。

・許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動・運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。

・許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記1及び2に該当する者であるとき。

・申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているとき。

レンタカー業の申請から開業までの手順をご説明します。

この間、約1~2か月程度は最低限かかりますので、開業希望の方は早めの準備が必要です。要件確認ができましたら、書類を作成します。

申請書類の作成・提出

申請に必要な書類を収集できたら、申請書類を作成して、収集した書類と一緒に管轄の運輸支局へ提出します。提出書類に不備がなければ一旦受理となります。

レンタカー業は個人事業主でも法人でも取得することができます。

大阪府内において事業を行う場合は、許可申請書を作成して大阪運輸支局輸送部門へ提出して下さい。

窓口では、提出書類が全て揃っているかどうかの形式的な審査が行われ、問題がなければ受理となります。許可申請書の提出は審査の開始ですので、レンタカー業の許可が下りたわけではありません。

ですので、この段階では、レンタカー業を営むことはできません。

レンタカー業許可申請に必要な書類について

レンタカー業許可申請に必要な書類には、貸渡実施計画書や貸渡約款、貸渡料金表などその他添付書類について記載致します。

・自家用自動車有償貸渡許可申請書

・貸渡料金表

・レンタカー貸渡約款

※国土交通省では標準約款、料金の様式はありませんので、他社のものを参考にする等で用意する。

必要があります

この貸渡約款についても、本来は事業者様が申請前に独自に作りますが、一から考えるとなった場合、大変な作業となり、行政書士へ依頼するメリットがあると言えます。

・欠格事由確認書

・事務所別車種別配置車両数一覧表

・貸渡実施計画書

・登記事項証明書(法人の場合)

・住民票(個人の場合)

許可申請に必要な書式一部は、運輸局の窓口やホームページで入手することができます。

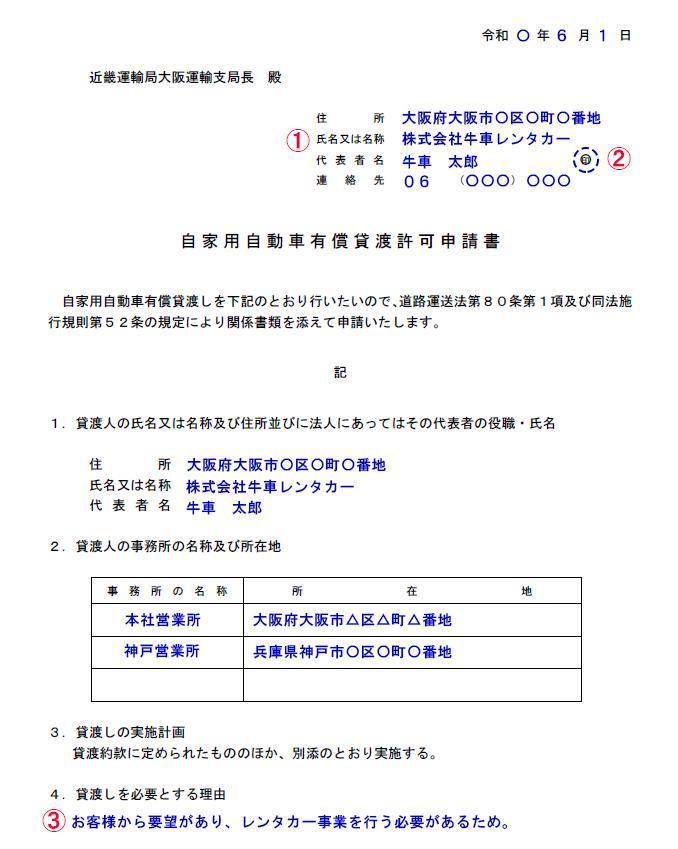

※申請書類は大阪府運輸支局のものを使用しています。

①氏名又は名称

個人の場合は、屋号と氏名を記入する。

②押印について

法人は代表者印を押印する。

個人は認印を押印する。

③貸渡しを必要とする理由

レンタカー事業を始める動機について記入する。

※動機記入例は大阪府運輸支局のサンプルから抜粋しています。

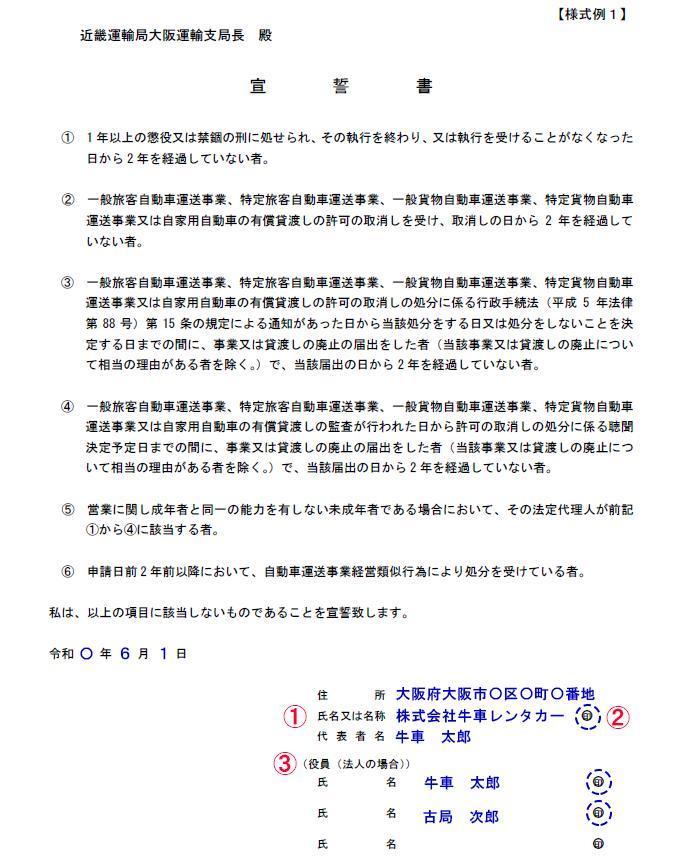

宣誓書

宣誓書は、レンタカー許可の要件である「欠格要件」に該当していないことを誓うために提出する書類です。欠格項目のいずれか1つでも該当していると、レンタカー許可は申請できません。

内容をよく確認し、記名押印します。

宣誓書記入例

※申請書類は大阪府運輸支局のものを使用しています。

①氏名又は名称

個人の場合は、屋号と氏名を記入する。

②押印について

法人は代表者印を押印する。

個人は認印を押印する。

③(役員(法人の場合)

法人の場合は、役員全員分の氏名の記載と認印の押印が必要。

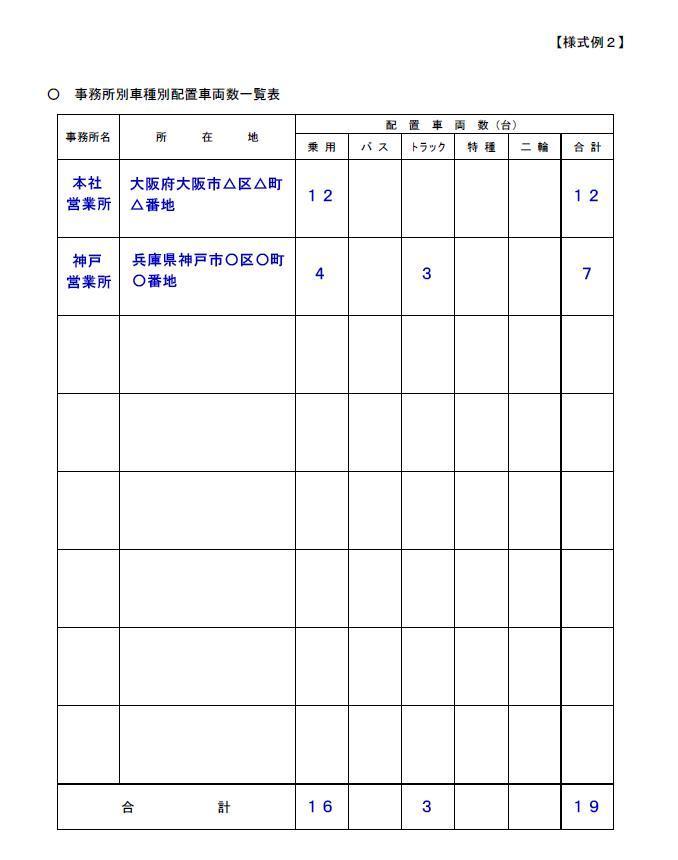

事務所別車種別配置車両数一覧表

営業所ごとに配置する車両を車種別に記入します。

車両数はあくまで登録する予定のもので結構です。

レンタカーの登録は許可後にすることになります。

事務所別車種別配置車両数一覧表

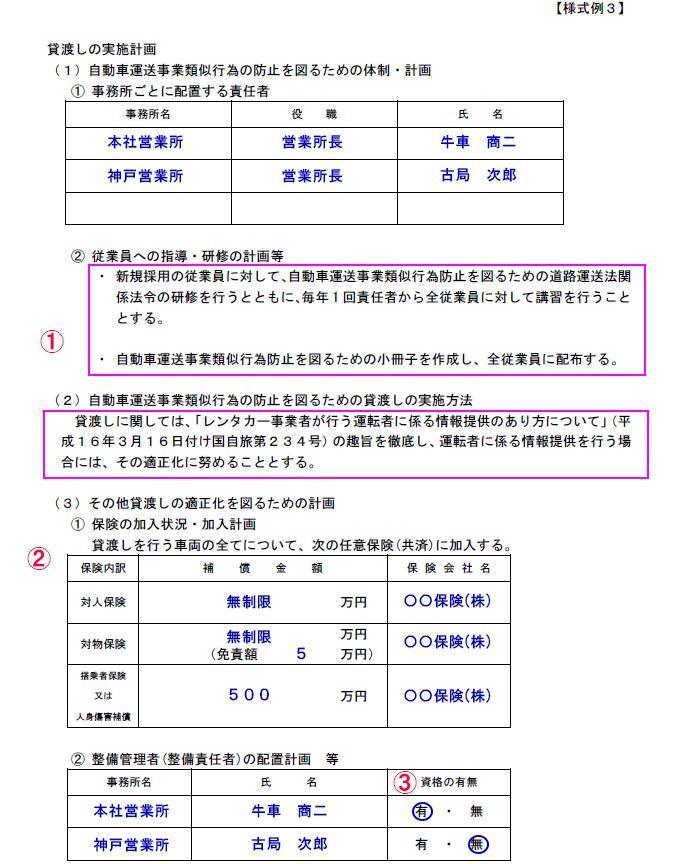

貸渡しの実施計画

①従業員への指導・研修の計画等

デフォルトで上記の定型文が始めから記載されています。

この記載例をそのまま使用してもいいですし、独自の内容に変更しても大丈夫です。

②保険の加入状況・加入計画

任意保険の加入が義務付けられています。

最低限以下の補償額が必要です。

対人保険:1人につき8,000万円以上

対物保険:1事故につき200万円以上

搭乗者保険:1人につき500万円以上

上記の補償額を下回っていなければ、許可は下りますが、対人保険と対物保険に関しては、無制限とするのが望ましいです。

③整備管理者(整備責任者)の配置計画等

規定の車両数を超えると「資格」や「実務経験」のある整備管理者の選任が必要です。選任届を運輸支局へ届出ます。

※規定の車両を超えなければ、整備責任者を選任するだけで大丈夫です。この場合は、資格等はとくに必要ありません。

運輸局審査

運輸支局の窓口で受理された書類は、運輸支局内で書類審査が行われます。この書類審査の期間は概ね1ヶ月となっていますが、申請が多い時期や、書類に不備があって補正が発生すると、審査期間はそれ以上の日数がかかります。ですので、開業時期が決まっている場合は、余裕をもって許可申請書の提出を行った方がよいでしょう。

許可取得

運輸支局内の審査が完了すると、運輸支局より連絡が入りますので、連絡が入りましたら、許可書の受領のため、再度運輸支局の窓口に行きましょう。窓口では、担当官より、許可証の他、登録免許税の納付書などを受領致します。登録免許税(9万円)は銀行などの金融機関で納付し、その領収証書を運輸支局の窓口に提出します。整備管理者の選任が必要な場合は、整備管理者選任の届出も行います。許可証は再発行できませんので、紛失されないようご注意ください。

車両の登録

レンタカー業の許可を取得されたら、お客様へ貸し渡す車両の登録を行います。

車両の登録は、営業所を管轄する検査登録事務所で行います。検査登録事務所は、以前は、陸運支局や陸運事務所と呼ばれていましたが、一般的には車検場と呼ばれている場所です。

レンタカー業で使用する車両の登録を行う際は、通常の登録書類に加えて、『レンタカー事業者証明書』という書類が必要になります。

この証明書は、登録する車両が、レンタカー事業で使用する車両であることを明らかにするための書類です。

証明書は、レンタカー業の許可取得手続きを行った運輸支局の輸送窓口で取得する書類ですので、検査登録事務所では取得できません。

また、レンタカーの登録の際は、管轄警察署が発行した車庫証明が必要になります。レンタカーナンバー取得登録窓口に行く前に、警察署から取得をする必要があります。

営業開始

車両の登録が完了し、営業所内に『貸渡約款』『貸渡料金』の掲示、『貸渡証』『貸渡簿』の整備が完了したら、営業を開始することができます。

レンタカー業の開業までの流れは、以上となります。

レンタカー業の許可を取得するためには、貸渡約款や貸渡料金表の作成作業や、書類の提出や許可証の受取、登録免許税の納付、事業用自動車等連絡書の取得などで、最低3回は運輸支局の窓口に出向く必要があります。また、申請者側では、事業に使用する車両の調達、営業所・車庫の確保、従業員の採用といった、開業するまでに様々なタスクを抱えることになります。

従って、早く・確実にレンタカー業の許可を取得されたい方は、当事務所へご依頼ください。

1.レンタカー貸渡実績報告書

これは、運輸支局別に、事務所数と車種区分別の車両数・貸渡回数・貸渡延べ日数・延べ走行キロ数・貸渡料金について、4-3月の1年分を集計して翌年度5月末日までに報告します。

2.事務所別車種別配置車両数一覧表

運輸支局別、事業者事務所別の、車種区分別の車両数について、四半期(第1四半期=4-6月から第4四半期=1-3月)別にし、翌年度5月末までに報告します。

レンタカー事業と古物商許可の関係

ココが盲点なのですが、レンタカー事業の許可申請をする場合、古物商との関係を整理する必要があります。

レンタカー事業を行う場合、古物商許可が必要かどうかは、取り扱う車両の種類によって異なります。

1. 新車のみを扱う場合

新車のみを扱う場合は、古物商許可は必要ありません。

2. 中古車を含む場合

中古車を含む場合は、古物商許可が必要となります。

古物商許可が必要となる理由

古物営業法では、古物とは「一度市場に出回った動産」と定義されています。中古車は一度市場に出回っているため、古物に該当します。

レンタカー業で中古車を扱う場合、古物商許可なしに営業を行うと、古物営業法違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

カーシェアリング許可とレンタカー許可の違いと許可要件について

カーシェアリングとレンタカー、どちらも車を借りて利用するサービスですが、事業形態によって必要な許可や手続きが異なります。それぞれの違いと許可要件について、わかりやすく解説します。

| 区分 | レンタカー | カーシエアリング |

|---|---|---|

| 利用形態 | 有人営業所での手続き、長時間利用 | 無人駐車場、短時間利用、スマートフォンアプリによる予約・解錠 |

| 車両 | 多種多様な車両を保有 | 比較的小型の車両を複数台保有 |

| ターゲット | 旅行者、ビジネス客など、幅広い層 | 都心部在住者、短距離移動の利用者など |

上記のようにカーシェアリングでは多くの場合、無人の駐車場に停めてあるクルマを、会員カードやスマホで開錠して利用し、返却する形態をとります。この場合、磁気カードの発行や、アプリへの登録などITの活用が必要になります。

カーシェアリング許可(レンタカー型)要件

レンタカー型カーシェアリングを行うのに必要な許認可はレンタカー許可(自家用自動車有償貸渡し許可)であり、許可申請に際しては、無人で貸渡や車両管理が可能であることを示す書類などを、一般的なレンタカー許可申請の必要書類にプラスして申請することが必要になります。

許可申請で追加が必要になる書類

①貸渡す自動車の車名、型式

②上記自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図

③上記の保管場所を管理する事務所の所在地

④IT活用等による車両貸渡状況、整備状況の把握方法

⑤車両、エンジンキー等の管理・貸出し方法

⑥会員規約または契約書

⑦「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成7年6月13日付け自旅第138号)2.(5)②に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画

⑧ワンウェイ(乗り捨て)方式を行う場合、確約書(レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)を実施する場合に限る。)

無人の車庫等でクルマを貸渡す場合は、何らかの方法でITシステム等を活用するかと思いますので、上のリスト④⑤が必要になります。この場合、申請の添付書類として、ITシステムについての詳細な仕様等までは求められません。会員が特定できる予約情報と突合してどのようにドアロックを解除し、どうエンジンスタートを行うかなど、借受け時と返却時の流れがシステム外要図のような形でわかるものを添付すれば大丈夫です。しかし、これらのITシステムを構築するには、個人運営では相当な困難が予想されます。大手フランチャイズへの加盟などを検討されるのがよいかと思います。

当事務所のサービスの特徴

専門知識と経験による効率的な手続き

レンタカー(自家用自動車有償貸渡業)許可申請には、必要書類の収集、複雑な書類の作成、運輸支局への提出など、煩雑な手続きが必要になります。

道路運送法をはじめとする様々な法律の知識が必要となります。

また、申請に必要な書類は、様式が複雑で、記入漏れや誤りが許されないものが多くあります。

申請書類の提出後においても、追加の書類を求められた場合など、役所とのやり取りが発生します。弊所にご依頼いただければ、役所との関係性も深く、円滑なコミュニケーションを取ることができます。

時間と労力の削減

申請をご自身で行うことはできます。しかし、 法律の勉強、書類作成、役所への足を運びなど、多くの時間と労力を必要とします。弊所にご依頼いただければ これらの手間をすべて行政書士に任せることができるため、ご自身の時間を有効活用できます。

確実な許可取得

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

お問い合わせフォーム、又は、お電話よりお申し込み下さい。

基本内容の確認

申請を行う際の基本事項確認を行います。ヒアリングシート及びお見積り書をメールにてお送り致します。また、委任状を送付いたしますので、委任状に押印後当事務所に郵送をお願いします。

お見積金額に同意及び、委任状受領確認後、申請書類を作成いたします。

運輸局に申請書を提出

弊所で、運輸局に書類を提出致します。運輸局に受理されましたら、請求書を送付いたしますので報酬及び法定手数料のお支払いをお願いいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

サイドメニュー

行政書士 吹谷勝己事務所

住所

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

アクセス

放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日