〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

定休日:土曜・日曜・祝日

弊所へのセールスの電話は固くお断りします

建設業許可申請・更新・各種変更届け出

建設業許可の取得から建設業に関わる様々な困りごとをサポートします。建設業許可申請の不安...当事務所で一緒に解決しませんか?

こんなことでお悩みではありませんか?

●許可要件は満たしていると思うが、申請の仕方が全然分からない

●そもそも許可の要件が難しくて分からない

●スムーズに許可申請がしたい

専門家なしのご自分で行う手続きは書類の追加や手戻りが多くなることも..

当事務所に申請手続きを外注すれば御社のご負担を最小限に建設業許可の取得ができます!

行政書士に建設業許可を依頼する際の注意点

建設業許可取得は、専門家である行政書士に依頼すると、

必要書類の収集や作成

複雑な申請手続き

許可要件の確認

審査機関との折衝

など、煩雑な作業を代行してもらうことができ、スピーディーかつ確実に許可取得を目指すことができます。

しかしながら、中には「行政書士に依頼すれば何もかも丸投げで許可が取れる」と誤解されている方もいらっしゃるようです。建設業許可は、建設業法に基づく厳格な審査制度であり、許可要件を満たしていない場合は、行政書士であっても許可取得をお約束することはできません。

当事務所では、お客様のご希望を丁寧にお伺いし、

許可要件を満たしているかどうか

必要な書類

申請手続き

などを分かりやすくご説明いたします。

また、お客様ご自身でできる書類収集や手続きなどもご案内することで、許可取得に対する理解を深めていただき、より「自分たちの力で許可を取得した」という実感を持っていただくことができます。

建設業許可は、将来の事業発展にも繋がる重要な許可です。

当事務所は、お客様と二人三脚で許可取得を目指し、

法令遵守

適正な経営

をサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

提供サービスの目次

建設業許可って、なんだか難しそう…そんなイメージありませんか?実は、許可さえ取得すれば、あなたのビジネスの可能性が大きく広がるんです!

1. 高単価な工事でガッチリ稼ぐ!

建設業許可があれば、500万円を超える大規模な工事も請け負うことができます。これは、許可なしではできないことです。つまり、高単価な工事を確実に受注することで、ガッチリ稼ぐチャンスが広がるんです!

2. お客様から一目置かれる信頼企業へ!

建設業許可は、国や都道府県から認められた証。許可取得は、法令遵守や経営の安定性を証明するもので、お客様から高い信頼を得ることができます。リピーター獲得や新規顧客開拓にも効果絶大です!

3. 下請けから脱却!元請として羽ばたこう!

建設業許可さえあれば、元請業者として下請けから脱却することも可能です。元請になれば、中間マージンをカットして利益を最大化できます。さらに、責任とやりがいのある仕事にも携わることができますよ!

4. 公共工事で安定収入をゲット!

公共工事を受注するには、建設業許可が必須です。公共工事は、単価が高く安定しているため、安定した収入源として期待できます。許可取得で、将来への不安を解消しましょう!

5. 融資もラクラク!資金調達もスムーズに

建設業許可は、金融機関からの融資審査でも有利に働きます。許可取得企業は経営が健全と評価され、必要な資金をスムーズに調達することができます。資金繰りの心配もこれで安心ですね!

もちろん、許可取得には要件を満たす必要があります

要件

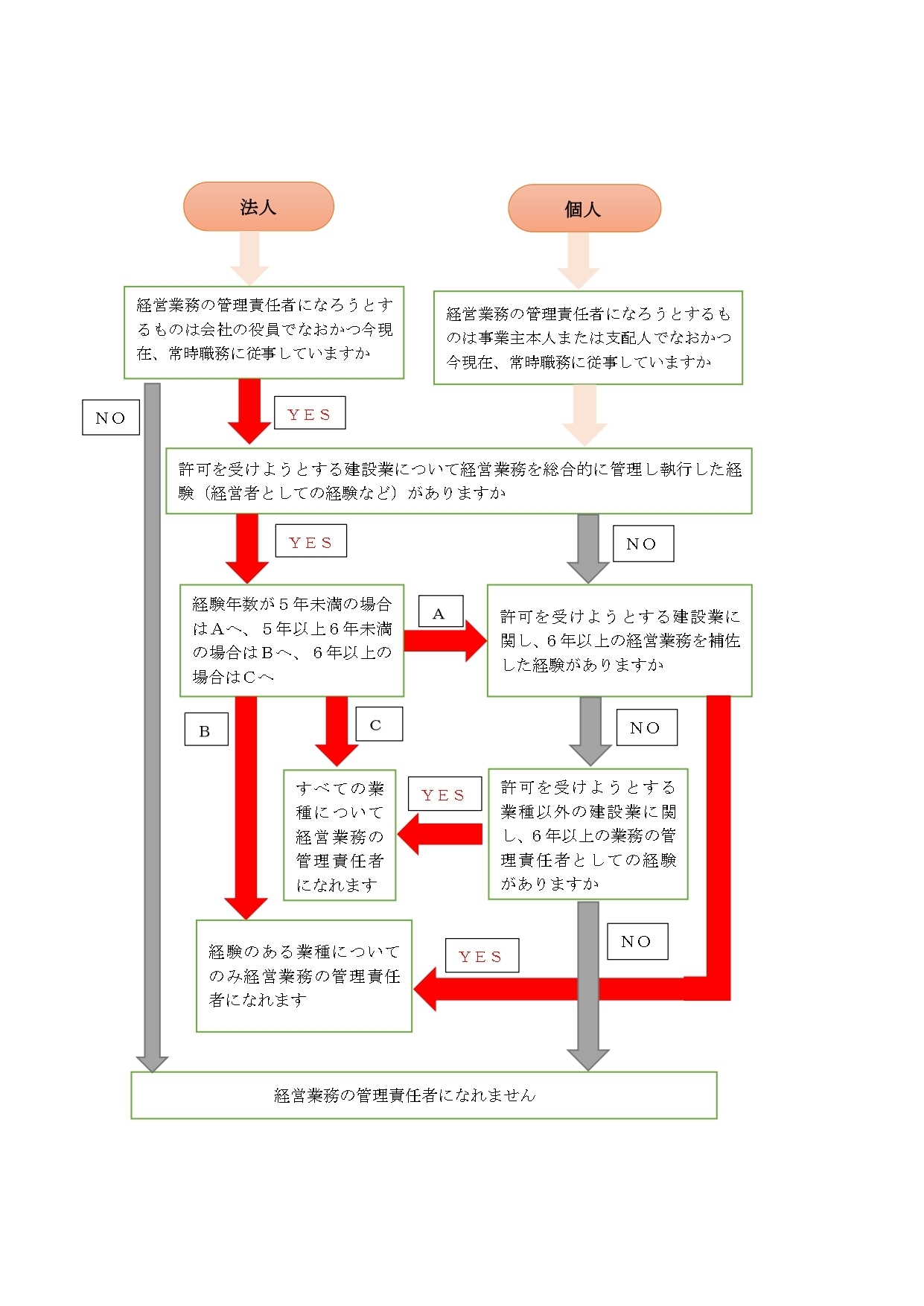

①経営業務の管理責任者

法人の場合は常勤役員のうち1人が、個人事業の場合は事業主または支配人が、一定以上の経営経験を有しているか、又は申請者が事業体として経営業務の管理体制が整っているか、いずれかの基準をクリアしている必要があります。

②専任技術者(営業所ごと)

すべての営業所に、一定以上の技術的な裏付けを持った職員を配置する必要があります。

営業所が1つの場合はその営業所へ、

営業所が2つ以上の場合はそれぞれの

営業所に1人以上、専任技術者を配置しなければなりません。

専任技術者は役員ではなく、従業員の方でも大丈夫です。

③請負契約の誠実性

建設工事は請負金額が高額で、一般の取引に比べ工期も長期化する場合が多いことから、申請者が請負契約などに関して不正や不誠実な行為をすることが明らかな場合は、建設業許可を取得することができません。

具体的には、建設業法,建築士法,宅地建物取引法等で、「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分や営業の停止等の処分を受けて5年を経過しない事業者は、誠実性のない者として取り扱われることになります。

④請負契約履行のための財産的基礎または金銭的信用

先にも触れましたが、建設工事は請負金額が高額で、一般の取引に比べ工期も長期化する場合が多いことから、発注者保護の観点から建設業許可を受ける事業者には一定の財産的基礎を求めることになっています。

⑤適切な社会保険加入

建設業許可には欠格要件があります。つまり、その他の要件をクリアしていても、欠格要件に該当する方が申請者の役員等にいる場合には、許可を取得することができません。

次の項目に該当する場合です。

・成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

・不正の手段で許可を受けたこと等により,その許可を取り消されて5年を経過しない者

・許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき等、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者

・禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・建設業法、建築基準法、労働基準法等の法令、または暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

以上のようにこれらの要件を満たし許可を受けることは、国や都道府県からお墨付きをもらっているようなものです。それだけで信用につながります。

特に、①、②の要件は許可取得の上では肝になる部分で、証明する上で大変な部分になります。

建設業許可取得の重要性:今こそ許可取得で安心・安定の事業基盤を築きましょう!

近年、コンプライアンス意識の高まりから、500万円(建築一式工事の場合は1500万円)以下の小規模工事でも、建設業許可の取得が望ましい状況が急増しています。

実際に、「これまで許可不要だった取引先から、突然許可取得を条件に取引継続を要求された」といったご相談も数多く寄せられています。

発注者や元請業者にとって、建設業許可を持つことは、以下のようなメリットがあるためです。

●適正な工事が期待できる: 許可取得には、法令遵守や安全管理に関する講習受講などの要件があり、適正な施工体制が整っていることを示しています。発注者は、瑕疵やトラブルのリスクを低減できます。

●業界全体の信頼向上: 近年、「許可不要工事でも許可業者を選定する」という傾向が業界全体で強まっています。許可取得は、企業の競争力強化にもつながります。許可取得は、失注リスクの低減にとどまらず、新たなビジネスチャンスの獲得にもつながります。

●メイン業務に付帯する建設工事: 本業とは別の業種であっても、建設業法上の工事に該当する作業が発生する場合があります。許可取得することで、新たな受注機会を獲得できます。

●公共工事への参入: 公共工事を受注するためには、原則として建設業許可が必要です。許可取得は、安定的な受注源を確保する手段となります。

このように、建設業許可取得は、現代の建設業において必須と言っても過言ではありません。許可取得を検討することで、以下のメリットが期待できます。

・取引先の信頼獲得による受注拡大

・失注リスクの低減

・新たなビジネスチャンスの獲得

・経営基盤の安定化

・法令遵守による安心感

今こそ、建設業許可取得で安心・安定の事業基盤を築き、飛躍のチャンスを掴みましょう!

許可取得は大変?大丈夫!サポートします

要件を満たすのは大変そう…と感じている方も多いでしょう。しかし、当事務所に相談いただければ、スムーズに許可取得できます。許可取得は、あなたのビジネスを成功に導く鍵となるでしょう。

今すぐ行動して、建設業許可でチャンスを掴みましょう!

一般建設業と特定建設業:どっちの許可が必要?わかりやすく解説

建設業許可には、大きく分けて「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。それぞれ許可の内容や必要な条件が異なるので、これから許可を取得したい方は、どちらが必要か迷ってしまうかもしれません。

そこで、一般建設業許可と特定建設業許可の違いを、わかりやすくご説明します。

1. どっちの許可が必要か、チェックしよう!

まずは、以下の質問に当てはまるかどうかを確認してみましょう。

□ 建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請け業者として営業している

□ 発注者から請け負った工事の一部を下請けに出している

□ 下請けに出す工事の合計金額が

建築一式工事の場合は7,000万円

その他の工事の場合は4,500万円

を超える

はいに当てはまる場合は、特定建設業許可が必要です。

いいえに当てはまる場合は、一般建設業許可で大丈夫です。

2. 一般建設業許可と特定建設業許可の比較

| 項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |

|---|---|---|

| 下請代金の限度額 | 7,000万円未満(建築一式工事) / 4,500万円未満(その他) | 7,000万円以上(建築一式工事) / 4,500万円未以上(その他) |

| 必要な財産要件 | 500万円以上の資金調達能力 | 資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など |

| 必要な技術者 | 2級土木施工管理技士など | 1級土木施工管理技士など |

| 取得できる許可範囲 | 許可申請する業種 | 許可申請する業種 |

具体的な例を上げてみます。

Q 当社は大阪府知事許可・一般建設業を保有しておりますが、今回当社が一次下請けとして受注した工事(とび・土工コンクリート工事)の一部を、二次下請けに出す金額が4,000万円(税込み)以上になってしまいます。この場合、当社は特定建設業を取得しなければならないのでしょうか?

A この場合は、必要ありません。あくまで元請として受注した工事を一次下請けに出す場合の金額の制限になります。

Q 当社は大阪府知事許可・一般建設業の建築工事業を保有しております。今回当社が元請として受注した工事(建築一式工事)ですが、2社の下請業者を使う予定で下請に出す金額の総額は8,000万円になます。下請1社あたりの金額を4,000万円にすれば特定は必要ないでしょうか?

A この場合は、特定建設業が必要になります。A社B社の2社に分けても、下請に出した合計金額が7,000万円以上(建築一式工事の場合)になれば、特定建設業の許可が必要です。

違反すると重い罰則がある

一般建設業者が、特定建設業許可がないのに4500万円(建築一式工事の場合7000万円)以上の下請契約を締結してしまうと、建設業法違反で罰則を受ける可能性があります。

罰則は無許可営業の場合と同じで、行為者に対して「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」と重い罰則が用意されています。

経営業務管理者判定フローチャート

専任技術者ってなに?

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」と呼ばれる技術者を配置することが必要です。専任技術者は、工事の請負契約を適切に締結・履行できるよう、その営業所に常勤して、主に以下の業務を行います。

・見積書の作成

・請負契約の締結

・工事関係法令の遵守

・現場の監理技術者との連携

・発注者との折衝

専任技術者になれる人

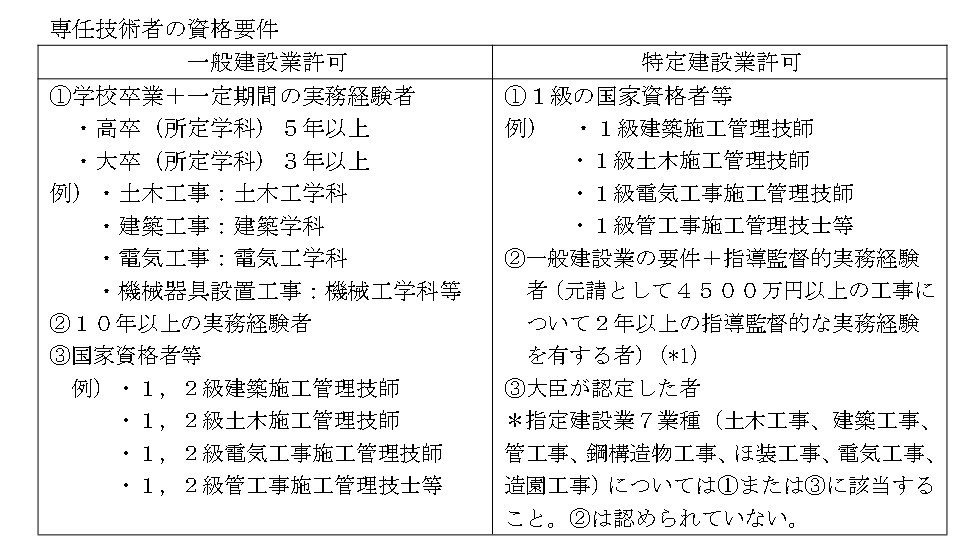

専任技術者になるには、一般建設業と特定建設業でそれぞれ定められた資格や実務経験が必要です。

一般建設業

・一定の国家資格を有している

・指定学科を卒業後、必要な実務経験を積んでいる

・10年以上の実務経験を積んでいる

特定建設業

・それぞれの業種ごとに定められた国家資格を有している

・それぞれの業種ごとに定められた実務経験を積んでいる

専任技術者になれない人

・専任技術者と工事現場の主任技術者・監理技術者は兼務できない

・専任技術者の住所と勤務地が著しく離れている

・宅建士のように、法令で専任が求められている他の職務と兼務している

専任技術者と主任技術者を兼務できる場合

申請する行政庁によっては、以下の条件を満たす場合に限り、専任技術者と主任技術者を兼務することができます。

・兼務する工事が、専任技術者が置かれている営業所で契約締結したもの

・それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること

・営業所と工事現場が常時連絡を取り合える体制があること

・建設工事が、主任技術者の専任配置を必要としない工事であること

専任技術者の選任と変更

専任技術者は、営業所の常勤職員の中から選任する必要があります。退職や転勤などで変更が必要になった場合は、2週間以内に変更届を提出しなければなりません。

まとめ

専任技術者は、建設業許可取得のために必要不可欠な存在です。資格や実務経験に関する要件を満たした人材を確保し、スムーズな選任・変更手続きを行うことが重要です。専任技術者の資格要件と実務要件を下記に示していますので参考にしてください

建設業の種類

「1.土木一式工事」と「2.建築一式工事」とは?

「土木一式工事」と「建築一式工事」は、複数の専門工事をまとめて施工する許可が必要な仕事です。

例えば、ダムやトンネル、道路などの土木工事(土木一式工事)では、掘削工事、コンクリート工事、舗装工事などの専門工事をまとめて施工します。また、マンションやビルなどの建物建設(建築一式工事)では、大工工事、鉄筋工、電気工事、水道工事などの専門工事をまとめて施工します。

このように、「土木一式工事」と「建築一式工事」は、単一の専門工事とは異なり、複数の専門工事を連携させて、より大規模な工事を請け負うことができます。

「一式工事」と「専門工事」の違い

「土木一式工事」と「建築一式工事」は、複数の専門工事をまとめて施工する許可が必要な仕事である一方、単一の専門工事を行うには、その専門工事に特化した許可が必要です。

例えば、「土木一式工事」の許可を受けた業者が、掘削工事だけを請け負う場合は、「とび・土工工事」の許可も必要となります。

「土木一式工事」と「建築一式工事」は、複数の専門工事をまとめて施工することで、より大規模な工事に対応できる許可制度です。これらの許可を受けるためには、それぞれの工事に関する専門知識と施工能力が必要となります。

3 大工工事業

大工工事業許可は、木材を加工・設置することで、家や建物の骨組み、内装、設備などを造る工事を請け負うための許可です。伝統的な技術と現代の建築技術を融合させ、人々の暮らしを支える重要な役割を担っています。

大工工事業でできること

・家や建物の骨組みをつくる

柱、梁、筋交いなど、建物の構造を支える重要な部分を木材で造ります。

・床や壁、天井を作る

合板やフローリング、パネルなどを設置し、快適な空間を造ります。

・建具や造作物を作る

ドア、窓、キッチン、カウンター、棚など、暮らしに欠かせないものを木材で製作します。

・型枠工事

コンクリートを流し込むための型枠を木材で製作し、基礎や柱などの構造物を造ります。

・造作工事

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級木造建築施工管理技士、二級建築施工管理技士、二級技能士(木工)、建築学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

4左官工事業

店舗や住宅の内装に合わせて、カウンターや什器、飾り棚などを造作します。

左官工事業許可は、壁や天井に漆喰やモルタルなどを塗り、建物の美観と機能を守る重要な役割を担う工事を請け負うための許可です。古くから受け継がれてきた伝統技術と現代の技術を融合させ、空間にぬくもりや質感を添えます。

左官工事業でできること

・壁や天井に漆喰、モルタル、珪藻土などを塗り、美観と機能性を向上させる

ツヤ消しの落ち着いた空間から、光沢のある華やかな空間まで、様々な質感や色合いで仕上げることができます。

湿気やカビ、汚れを防ぎ、快適な室内環境を作ります。

・防水工事

浴室やキッチンなどの水廻りに防水層を施工し、漏水を防ぎます。

・装飾的な模様や彫刻を作る

漆喰やモルタルを使って、壁や天井に模様や彫刻を施し、空間をワンランクアップします。

・床工事

土間やモルタル床を施工します。

・その他の左官工事

タイル貼り、ブロック積み、断熱材施工なども含まれます。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級左官技能士、二級建築施工管理技士、建築学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

5 とび・土工工事業

とび・土工工事業許可は、建物の基礎となる地盤工事から、鉄骨の組立て、重量物の運搬、コンクリート打設など、建設現場における幅広い工事を請け負うための許可です。力仕事だけでなく、高度な技術と知識も必要とされる、建設業界の中でも重要な役割を担っています。

とび・土工工事業でできること

・地盤工事

掘削、盛土、締固め、基礎工事など、建物の土台となる地盤を造成します。

・仮設工事

足場、クレーン、仮設道路など、安全な施工環境を構築するための仮設工事を設置します。

・重量物の運搬・配置

鉄骨、コンクリートブロックなどの重量物を安全かつ効率的に運搬・配置します。

・鉄骨組立て

建物の骨格となる鉄骨を組み立てます。

・コンクリート工事

基礎、壁、梁など、コンクリートを用いた構造物を施工します。

・その他

地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト、土留め、仮締切り、吹付け、道路付属物設置、捨石、外構、はつり工事など、様々な工事を請け負います。

※既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみ請け負うことが鉄筋コンクリート工事に該当する。

※トンネル防水工事等の土木系防水工事はとび・土木・コンクリート工事に該当する

※ほ装工事に併せて施行するガードレール設置等を含む

※吹付け工事とは法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事を含む

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級とび・土工技能士、二級建築施工管理技士、建築学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

6 石工事業

石工事業許可は、石材やコンクリートブロックを使って、建物の壁や床、塀などを造る工事を請け負うための許可です。古くから受け継がれてきた伝統技術と現代の技術を融合させ、建物に重厚感や高級感を与えます。

石工事業でできること

・石積み・石貼

外壁や塀、庭の装飾などに、石材を積み上げたり、貼り付けたりします。

・コンクリートブロック積み

壁や塀、基礎などに、コンクリートブロックを積み上げて造ります。

・石材加工

石材を必要な形や大きさに加工します。

・目地詰め

石材やコンクリートブロックの間に、目地材を詰めて、美観と防水性を向上させます。

・その他

石段、門扉、モニュメントなどの製作・設置なども行います。

※建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、擁壁してコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等が石工事のコンクリートブロック積み(張り)工事に該当する。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級石工技能士、二級建築施工管理技士、建築学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

7 屋根工事業

屋根工事業許可は、瓦、スレート、金属板など様々な材料を使って、家や建物の屋根を葺く工事を請け負うための許可です。雨風雪から家を守り、快適な住空間を維持するために重要な役割を担っています。伝統的な技術と現代の技術を融合させ、様々なニーズに対応できる専門性の高い仕事です。

屋根工事業でできること

・屋根葺き

瓦、スレート、金属板などの材料を使って、屋根を葺きます。

・雨樋工事

雨水を効率的に排水するための雨樋を施工します。

・屋根断熱工事

屋根裏の断熱材を施工し、室内の温度を快適に保ちます。

・屋根修理

傷んだ屋根の修理や、雨漏りの補修を行います。

・その他

太陽光パネルの設置、雪止め金具の取り付けなども行います。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級屋根技能士、二級建築施工管理技士、建築学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

8 電気工事業

電気工事業許可は、発電所、変電所、送電線、家庭や建物の電気設備など、社会インフラを支える電気設備の設計、施工、維持管理を行うための許可です。電気は現代社会にとって不可欠な存在であり、電気工事業者はその重要な役割を担っています。

電気工事業でできること

・発電設備の設置

発電所や太陽光発電システムなどの発電設備を設計、施工、維持管理します。

・変電設備の設置

高圧電力を降圧し、家庭や企業に供給するための変電設備を設計、施工、維持管理します。

・送配電設備の設置

発電所から変電所、変電所から家庭や企業まで、高圧・低圧の送配電設備を設計、施工、維持管理します。

・構内電気設備の設置

工場やビルなどの構内における電気設備を設計、施工、維持管理します。

・照明設備の設置

家庭や企業、道路、公園などの照明設備を設計、施工、維持管理します。

・電車線や交通信号設備の設置

電車線や交通信号設備を設計、施工、維持管理します。

・ネオン装置工事

店舗やイベント会場などのネオン装置を設計、施工、維持管理します。

・その他

電気設備の点検、修理、保安工事なども行います。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級電気工事技能士、二級建築施工管理技士、電気主任技術者等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

9 管工事業

管工事業許可は、住宅やビルなどの建物における、冷暖房、空調、給排水、衛生設備、さらにはガスや蒸気などの配管工事を行うための許可です。人々の生活に欠かせない水や熱を安全かつ快適に送る重要な役割を担っています。高度な技術と知識が求められる専門性の高い仕事です。

管工事業でできること

・冷暖房・空調設備の設置

家庭用エアコン、業務用エアコン、チラー、ファンコイルユニットなどの冷暖房・空調設備を設計、施工、維持管理します。

・給排水・給湯設備の設置

キッチン、浴室、洗面所などの給排水・給湯設備を設計、施工、維持管理します。

・衛生設備の設置

トイレ、排水設備、浄化槽などの衛生設備を設計、施工、維持管理します。

・ガス・蒸気などの配管工事

ガスコンロ、ボイラー、工場設備などのガス・蒸気配管を設計、施工、維持管理します。

・ダクト工事

換気設備や空調設備のダクトを設計、施工、維持管理します。

・管内更生工事

経年劣化などで傷んだ配管を、内側から修復する工事を行います。

・その他

太陽光発電設備の配管工事、医療機関の医療用ガス配管工事なども行います。

10 タイル、れんが、ブロック工事業

タイル、れんが、ブロック工事業許可は、れんが、コンクリートブロック、タイルなどを使い、壁や床、塀などを造る工事を請け負うための許可です。古くから受け継がれてきた伝統技術と現代の技術を融合させ、建物に重厚感や高級感を与えます。デザイン性の高い空間づくりにも貢献できる、やりがいのある仕事です。

タイル、れんが、ブロック工事業でできること

・壁・床の施工

キッチン、浴室、洗面所、リビング、廊下などの壁や床に、タイルやレンガを貼り付けます。

・塀・門扉の施工

レンガやブロックを使って、塀や門扉を造ります。

・外構工事

花壇やアプローチ、駐車場などの外構を、タイルやレンガを使って造ります。

・その他

暖炉やピザ窯などの造作物、店舗や住宅の装飾的な壁面なども施工します。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級とび・土工技能士、二級建築施工管理技士、建築学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

鋼構造物工事業許可は、鉄骨、橋梁、鉄塔、タンクなどの鋼構造物を設計、製作、施工、維持管理するための許可です。社会インフラを支える重要な役割を担い、高い技術力と責任感が求められる専門性の高い仕事です。

鋼構造物工事業でできること

・鉄骨工事

ビルや工場などの骨組みとなる鉄骨を設計、製作、施工、維持管理します。

・橋梁工事

道路や鉄道の橋梁を設計、製作、施工、維持管理します。

・鉄塔工事

送電線や通信線の鉄塔を設計、製作、施工、維持管理します。

・タンク工事

石油やガスなどの貯蔵用タンクを設計、製作、施工、維持管理します。

・その他

屋外広告塔、閘門、水門などの門扉、風力発電機のタワーなども施工します。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級鋼構造物技能士、二級建築施工管理技士、建築学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

12 鉄筋工事業

鉄筋工事業許可は、鉄筋を加工、接合、組み立て、設置し、鉄筋コンクリート構造物の骨組みを造るための許可です。鉄筋コンクリートは、現代の建築において最も重要な構造物の一つであり、鉄筋工事業者はその重要な役割を担っています。高い技術力と丁寧な作業が求められる、責任感ある仕事です。

鉄筋工事業でできること

・鉄筋加工

鉄筋を切断、曲げ、溶接などの加工を行います。

・鉄筋組立

加工した鉄筋を型枠に組み立て、鉄筋コンクリート構造物の骨組みを作ります。

・鉄筋設置

鉄筋コンクリート構造物の型枠に、鉄筋を配置します。

・その他

鉄筋コンクリート構造物の補強工事、鉄筋コンクリート製品の製造なども行います。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級鉄筋工技能士、二級建築施工管理技士、建築学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

13 舗装工事業

舗装工事業許可は、道路や駐車場などの地盤をアスファルト、コンクリート、ブロック、砂利などを使って舗装する工事を行うための許可です。人々の生活基盤である道路を整備し、安全で快適な通行環境を構築する重要な役割を担っています。高度な技術と知識に加え、責任感とチームワークが求められる、やりがいのある仕事です。

舗装工事業でできること

・アスファルト舗装

道路や駐車場などの地盤を、アスファルト混合物を使って舗装します。

・コンクリート舗装

道路や橋梁などの地盤を、コンクリートを使って舗装します。

・ブロック舗装

歩道や駐車場などの地盤を、ブロックを使って舗装します。

・路盤築造工事

舗装する地盤を、整地、転圧、砕石敷設などの工程を経て準備します。

・その他

路面補修工事、舗装面の清掃・洗浄工事、路面標示工事なども行います。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級とび・土工技能士、二級建築施工管理技士、建築学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

14 しゅんせつ工事業

しゅんせつ工事業許可は、川や港などの水底の土砂を掘削し、水路を整備するための許可です。洪水防止や航行の安全確保など、社会インフラを支える重要な役割を担っています。高度な技術と専門知識に加え、環境への配慮も求められる、責任感と専門性の高い仕事です。

しゅんせつ工事業でできること

・河川しゅんせつ

洪水防止や水質改善のために、河川底の土砂を掘削します。

・港湾しゅんせつ

航行の安全確保や港湾機能の維持のために、港湾底の土砂を掘削します。

・その他

ダム貯水池の土砂堆積除去、湖沼の環境整備、海底調査のためのボーリング工事なども行います。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級しゅんせつ技能士、二級建築施工管理技士、土木学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

15 板金工事業

板金工事業許可は、金属薄板を加工し、屋根や外壁、ダクトなどの建築物に取付けたり、金属製の付属物を設置したりする工事を請け負うための許可です。高い技術力と丁寧な作業で、建物の機能性や美観を向上させる重要な役割を担っています。

板金工事業でできること

・建築板金工事

屋根や外壁、雨樋、ダクトなどの建築物に、金属薄板を加工して取付けます。

・金属製付属物の設置

手すり、階段、フェンス、門扉などの金属製付属物を設置します。

・その他

厨房設備や空調設備のダクト、店舗什器、看板なども製作・設置します。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級板金技能士、二級建築施工管理技士、建築学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

16 ガラス工事業

ガラス工事業許可は、建物や家具などにガラスを加工して取り付け、空間を彩るための許可です。高い技術力と繊細な作業で、安全性とデザイン性を両立させる重要な役割を担っています。近年では、省エネや防犯性能の高いガラスなど、新しい素材や技術も求められており、常に進化し続ける魅力的な仕事です。

ガラス工事業でできること

・建築ガラス工事

窓ガラス、ドアガラス、サッシガラスなどの建築物にガラスを加工して取り付けます。

・店舗ガラス工事

ショーケース、陳列棚、鏡などの店舗用ガラスを加工して取り付けます。

・家具ガラス工事

テーブル、棚、食器棚などの家具にガラスを加工して取り付けます。

・その他

パーテーション、手すり、照明器具などのガラス製品を製作・取り付けます。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級ガラス技能士、二級建築施工管理技士、建築学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

17 塗装工事業

塗装工事業許可は、建物や構造物に塗料や塗材を塗装、溶射、ライニング、布張り仕上、鋼構造物塗装、路面標示工事を行うための許可です。建物の美観を保ち、腐食や劣化を防ぐ重要な役割を担っています。高度な技術力と丁寧な作業に加え、環境への配慮も求められる、責任感と専門性の高い仕事です。

塗装工事業でできること

・建築塗装

住宅、店舗、ビルなどの建物外壁や内壁、鉄骨、木造部などを塗装します。

・鋼構造物塗装

橋梁、鉄塔、タンクなどの鋼構造物を塗装します。

・船舶塗装

船舶の船底、船体、内部などを塗装します。

・自動車塗装

自動車車体の塗装を行います。

・その他

路面標示工事、家具塗装、ピアノ塗装、美術品修復なども行います。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級塗装技能士、二級建築施工管理技士、建築学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

18 防水工事業

防水工事業許可は、建物屋上や外壁、地下などにアスファルト、モルタル、シーリング材などの防水被膜を施工し、雨漏りから建物を守るための許可です。目に見えない箇所を施工するため、縁の下のヒーローとも呼ばれる重要な役割を担っています。高度な技術と知識に加え、責任感と丁寧な作業が求められる、やりがいのある仕事です。

防水工事業でできること

・屋根防水

アスファルト防水、シート防水、ウレタン防水などの被膜を施工し、雨漏りを防ぎます。

・外壁防水

モルタル防水、塗装防水、シーリングなどの被膜を施工し、雨水の侵入を防ぎます。

・地下防水

シート防水、塗膜防水などの被膜を施工し、地下室への水の侵入を防ぎます。

・その他

橋梁、トンネル、プールなどの防水工事も行います。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級防水施工技士、二級建築施工管理技士、建築学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

19 内装仕上工事業

内装仕上工事業許可は、住宅や店舗、オフィスの壁、床、天井などに壁紙、床材、建具などを施工し、居心地の良い空間を創造するための許可です。高い技術力と美意識で、デザイン性と機能性を両立させる重要な役割を担っています。近年では、省エネやバリアフリーなど、様々なニーズに対応できる知識とスキルも求められています。

内装仕上工事業でできること

・壁装工事

壁紙、クロス、タイルなどを貼り付け、壁面を仕上げます。

・床仕上工事

フローリング、カーペット、タイルなどを敷設し、床面を仕上げます。

・天井仕上工事

珪藻土、塗装、壁紙などを施工し、天井面を仕上げます。

・間仕切り工事

石膏ボード、パーティションなどを設置し、空間を区切ります。

・建具工事

ドア、サッシ、ふすまなどを設置します。

・その他

家具製作、照明器具設置、防音工事、断熱工事なども行います。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級とび・土工技能士、二級建築施工管理技士、建築学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

20 機械器具設置工事業

機械器具設置工事業許可は、工場や発電所、遊園地などの機械器具を組み立て、設置、メンテナンスを行うための許可です。高度な技術と専門知識、そして責任感を持って、社会インフラを支える重要な役割を担っています。近年では、省エネや自動化など、より高度な技術が求められており、常に新しい知識を学び続ける必要がある魅力的な仕事です。

機械器具設置工事業でできること

・プラント設備工事

化学工場、石油精製工場、発電所などのプラント設備を組み立て、設置します。

・運搬機械設置工事

クレーン、エスカレーター、エレベーターなどの運搬機械を組み立て、設置します。

・その他

内燃力発電設備、集塵機器、給排気機器、揚排水機器、ダム用仮設備、遊技施設、舞台装置、サイロ、立体駐車設備なども設置します。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級機械保全技能士、二級建築施工管理技士、機械工学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

21 熱絶縁工事業

熱絶縁工事業許可は、建物や設備に断熱材を施工し、熱の出入りを抑えるための許可です。近年注目されている省エネ対策の中核を担う重要な仕事であり、快適な空間づくりと地球環境保護に貢献しています。高度な技術と知識に加え、責任感と丁寧な作業が求められる、やりがいのある仕事です。

熱絶縁工事業でできること

・建物の断熱工事

壁、屋根、床などに断熱材を施工し、室内の熱の出入りを抑えます。

・設備の断熱工事

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、ボイラーなどの設備に断熱材を施工し、熱効率を向上させます。

・その他

防音工事、結露対策工事なども行います。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級熱絶縁施工技士、二級建築施工管理技士、建築学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

22 電気通信工事業

電気通信工事業許可は、電話、インターネット、テレビなどの通信設備を構築、設置、維持管理するための許可です。現代社会において不可欠な情報通信網を支える重要な役割を担っており、高度な技術力と専門知識、そして責任感を持って、人々の生活を支えています。近年では、5Gや光ファイバーなどの新しい技術に対応できるスキルも求められています。

電気通信工事業でできること

・有線通信設備工事

電話線、光ファイバーケーブルなどを敷設し、通信回線を構築します。

・無線通信設備工事

アンテナ、基地局などを設置し、無線通信網を構築します。

・放送設備工事

テレビ放送、ラジオ放送などの設備を設置します。

・データ通信設備工事

インターネット、LANなどのデータ通信設備を設置します。

・情報制御設備工事

防犯カメラ、セキュリティシステムなどの情報制御設備を設置します。

・その他

テレビ電波障害防除工事、太陽光発電システム設置工事なども行います。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級電気通信施工技士、二級建築施工管理技士、電気通信学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

23 造園工事業

造園工事業許可は、庭園、公園、緑地などの屋外空間を設計、施工、管理するための許可です。単に植物を植えるだけでなく、土壌改良、景石の配置、水景の設計など、高度な技術と知識、そして美意識を必要とする芸術性の高い仕事です。近年では、屋上緑化や緑地保全など、環境問題への対応も求められています。

造園工事業でできること

・庭園工事

住宅や店舗の庭を設計、施工し、美しい空間を創造します。

・公園工事

公園の遊具や広場、植栽などを設計、施工し、憩いの場を造ります。

・緑地工事

道路沿いの緑地や河川敷の緑地などを整備し、景観を向上させます。

・屋上緑化工事

ビルなどの屋上に緑地を造り、都市環境の改善に貢献します。

・緑地保全工事

森林や山間部の緑地を保全し、自然環境を守ります。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級造園施工技士、二級建築施工管理技士、造園学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

24 さく井工事業

さく井工事業許可は、井戸やボーリング孔を掘削し、地下水や石油、天然ガスなどの資源を採掘するための許可です。高度な技術と専門知識、そして責任感を持って、社会インフラを支える重要な役割を担っています。近年では、環境問題への意識の高まりから、地熱発電や地下水利用などの分野にも活躍の場が広がっています。

さく井工事業でできること

・井戸掘削

生活用水、工業用水、農業用水の井戸を掘削します。

・観測井掘削

地下水位や地質調査のための観測井を掘削します。

・還元井掘削

工場や発電所などの排水処理施設の還元井を掘削します。

・温泉掘削

温泉旅館や観光施設のための温泉井を掘削します。

・石油掘削

石油採掘のための油井を掘削します。

・天然ガス掘削

天然ガス採掘のためのガス井を掘削します。

・その他

地熱発電のためのボーリング孔掘削、地下水汚染調査のためのボーリング孔掘削なども行います。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級さく井施工技士、二級建築施工管理技士、地質学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

25 建具工事業

建具工事業許可は、ドアや窓、ふすまなど、建物の重要な構成要素である建具を製作、設置、修理を行うための許可です。高度な技術と知識、そして丁寧な作業が求められる、職人技が光る仕事です。近年では、デザイン性の高い建具や機能性の高い建具に対する需要が高まっており、建具工事業はますます注目されています。

建具工事業でできること

・金属製建具の取り付け

ドア、窓、サッシ、カーテンウォール、シャッター、自動ドアなどの金属製建具を取り付けます。

・木製建具の取り付け

ドア、窓、ふすまなどの木製建具を取り付けます。

・建具の修理

壊れた建具を修理します。

・建具の製作

オリジナルの建具を製作します。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級建具施工技士、二級建築施工管理技士、木工学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

26 水道施設工事業

水道施設工事業許可は、上水道や工業用水道などの取水、浄水、配水施設、公共下水道や流域下水道の処理設備を築造、設置するための許可です。人々の生活や産業に欠かせない水インフラを支える、重要な役割を担っています。高度な技術と知識、そして責任感を持って、安全で安定した水供給に貢献することが求められます。

水道施設工事業でできること

・上水道施設工事

ダム、浄水場、配水管などの上水道施設を築造します。

・工業用水道施設工事

工場や発電所などの工業用水道施設を築造します。

・下水道施設工事

下水処理場、排水管などの下水道施設を築造します。

・その他

水道管の修理や改修、雨水処理施設の設置なども行います。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級水道施設施工技士、二級建築施工管理技士、土木学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

27 消防施設工事業

消防施設工事業許可は、火災警報設備、消火設備、避難設備などの消防設備を設置し、人命や財産を守る重要な役割を担う仕事です。高度な技術と知識、そして責任感を持って、消防法に基づいた施工を行うことが求められます。近年では、高層ビルや商業施設の増加に伴い、消防設備の需要が高まっており、消防施設工事業はますます注目されています。

消防施設工事業でできること

・屋内消火栓設置

ビルや工場などの屋内に消火栓を設置します。

・スプリンクラー設置

天井から水が噴霧するスプリンクラーを設置します。

・水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備

火災の種類に応じて、適切な消火設備を設置します。

・屋外消火栓設置

道路沿いに消火栓を設置します。

・動力消防ポンプ設置

強力な水圧で消火活動を行うための動力消防ポンプを設置します。

・火災報知設備

火災発生を早期に感知するための火災報知設備を設置します。

・漏電火災警報器設置

漏電による火災を防止するための漏電火災警報器を設置します。

・非常警報設備

緊急時に避難を促すための非常警報設備を設置します。

・金属製避難はしご

火災発生時に避難するための金属製避難はしごを設置します。

・救助袋

高層階から避難するための救助袋を設置します。

・緩降機

階段を使えない人でも避難できるように、緩降機を設置します。

・避難橋

隣接する建物への避難路としての避難橋を設置します。

・排煙設備

火災発生時に煙を排出するための排煙設備を設置します。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級消防設備施工技士、二級建築施工管理技士、消防設備士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

28 清掃施設工事業

清掃施設工事業許可は、し尿処理施設やごみ処理施設を設置し、快適な生活環境を守る重要な役割を担う仕事です。高度な技術と知識、そして責任感を持って、環境負荷を低減し、持続可能な社会の実現に貢献することが求められます。近年では、廃棄物処理技術の進歩や環境問題への意識の高まりから、清掃施設工事業の需要はますます高まっています。

清掃施設工事業でできること

・ごみ処理施設設置

家庭ごみ、産業廃棄物、建設廃棄物などのごみ処理施設を設計、施工、管理します。

・し尿処理施設設置

し尿処理施設を設計、施工、管理します。

・その他

廃棄物処理設備の改修・更新、リサイクル施設の設置なども行います。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級清掃施設施工技士、二級建築施工管理技士、環境学士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

29 解体工事業

解体工事業許可は、建物を安全確実に解体し、跡地に新たな建設や更地化を行うための許可です。高度な技術と知識、そして安全管理能力が求められる、責任感あふれる仕事です。近年では、老朽化した建物の建て替えや、跡地利用の効率化に対するニーズが高まっており、解体工事業はますます注目されています。

解体工事業でできること

・家屋解体

住宅、店舗、事務所などの家屋を解体します。

・ビル解体

オフィスビル、商業施設、工場などのビルを解体します。

・その他

橋梁、煙突、鉄塔などの構造物の解体も行います。

許可取得の要件

専任技術者

一級建築士、一級又は二級解体施工技士、二級建築施工管理技士等の資格が必要です。

大学卒業後、3年以上の実務経験がある場合や、高校卒業後、5年以上の実務経験がある場合など、資格以外にも要件を満たす方法があります。

経営業務責任者

10年以上の実務経験がある者、大学卒業後、5年以上の実務経験がある者、宅地建物取引士等の資格を有する者など、一定の要件を満たす者が必要です。

法令遵守状況

過去に法令違反をしていないことが必要です。

財産及び信用状況

事業を円滑に遂行できるだけの財産及び信用を持っていることが必要です。

建設業 経営事項審査:分かりやすく解説!公共工事を元請けで請け負うための審査

建設業で公共工事を直接請け負うためには、「経営事項審査」と呼ばれる審査に合格する必要がありま

す。これは、単に許可を得るための審査ではなく、「経営状況」「経営規模・技術的能力」「その他客観的事項」を総合的に評価し、「経営の質の向上」を目的としたものです。

経営事項審査とは?

概要

・公共工事を直接請け負う建設業者が受ける必須審査です。

・国、地方公共団体、独立行政法人が発注する工事が対象となります。

・民間企業や個人からの発注工事は対象外です。

目的

・建設業者の経営状況や経営能力を評価し、公共工事の適正な執行を確保すること。

・経営の質の向上を促進すること。

評価項目

・経営状況(財務健全性、収益性など)

・経営規模・技術的能力(施工実績、技術力、資格保有状況など)

・その他客観的事項(法令遵守状況、労働環境、安全管理体制など)

経営事項審査のメリット

公共工事を請け負える

・500万円以上の工事を請け負うことができます。

・安定した収入を得ることができます。

顧客からの信頼を得やすい

・経営事項審査に合格していることは、財務健全性や経営能力が認められているという証となります。

経営改善に役立つ

審査過程で自社の経営状況を分析し、課題を把握することができます。

経営改善計画を策定し、実行することで、経営体質を強化することができます。

公共工事の具体例

・道路:高速道路、一般国道、地方道、市道、町村道など

・橋梁:高速道路橋、一般国道橋、地方道橋、市道橋、町村道橋など

・トンネル:高速道路トンネル、一般国道トンネル、地方道トンネルなど

・港湾:港湾施設、防波堤、護岸など

・河川:河川改修、治水工事、砂防工事など

・建築物:公共施設、学校、病院、住宅など

・その他:上下水道施設、公園、災害復旧工事など

経営事項審査を受けるための準備

申請書類の準備

・許可申請書、経営状況分析票、経営業務責任者経歴書、専任技術者経歴書、法令遵守状況照会書、財産及び信用状況調査票など

経営状況の分析

・過去の損益計算書や貸借対照表を分析し、財務諸表分析指標を作成します。

・経営改善計画を策定します。

施工実績の整理

・過去の施工実績を整理し、施工実績台帳を作成します。

経営事項審査の対策

経営状況の改善

・収益性の向上、コスト削減、自己資本の充実などを行い、財務体質を強化します。

施工実績の積み重ね

・積極的に公共工事に応募し、施工実績を積み重ねます。

技術力の向上

・職員の資格取得や研修の実施などを行い、技術力を高めます。

法令遵守

・関連法令を遵守し、法令遵守状況を向上させます。

Q 経営事項審査は毎年受けないといけないのか?

Aいいえ、経営事項審査は毎年受ける必要はありません。 有効期間は審査基準日(決算日)から1年7ヶ月です。具体的には、以下のようになります。

・3月決算の場合:7月末までが有効期間

・9月決算の場合:1月末までが有効期間

・12月決算の場合:3月末までが有効期間

有効期限内に更新申請を行うことで、審査を継続することができます。 更新申請は、有効期限の3ヶ月前から可能となります。

ただし、以下のような場合は、有効期限内に 更新申請を行わなくても、 審査を受けずに継続することができます。

許可の種類によっては、更新審査が省略されるものがある

建設業において、経営事項審査が省略される許可は、以下の3種類です。

許可の種類

・軽微な変更許可

・軽微な変更届

・軽微な変更報告

軽微な変更許可・届・報告とは

軽微な変更許可・届・報告は、建設業許可の内容を軽微に変更する場合に行う手続きです。具体的には、以下の変更が該当します。

・許可業種の追加・変更

・許可範囲の追加・変更

・経営業務責任者・専任技術者の変更

・本店・支店等の設置・移転

・資本金の変更

・役員の変更

経営事項審査省略の要件

軽微な変更許可・届・報告で経営事項審査が省略されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

・変更内容が軽微であること

・過去の経営事項審査で1級または2級に格付けされていること

・直近3年間、法令違反をしていないこと

・その他

省略許可の判断

省略許可が得られるかどうかは、都道府県によって判断されます。

許可申請前に、都道府県の担当窓口に確認することをおすすめします。

参考情報

国土交通省 経営事項審査:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000161.html

建設業許可の窓口:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000284.html

建設業許可申請に必要な書類

建設業許可申請にはどのような資料がいるの?わかりやすく解説

建設業許可を取得するためには、数多くの書類が必要となります。必要書類は許可の種類や申請する都道府県によって異なりますが、一般的には以下の書類を準備する必要があります。

1. 許可申請書

・申請者情報(氏名、住所、電話番号など)

・許可の種類

・専任技術者情報

・経営業務責任者情報

・法令遵守状況照会書

・財産及び信用状況調査票

・その他(許可の種類によって異なる)

2. 専任技術者

・専任技術者経歴書

・資格証明書(一級建築士、一級又は二級解体施工技士、二級建築施工管理技士など)

・実務経験証明書

3. 経営業務責任者

・経営業務責任者経歴書

・実務経験証明書

・資格証明書(宅地建物取引士など)

4. その他

・定款

・代表者の住民票

・法人登記簿謄本

・履歴書

・誓約書

・納税証明書

・健康診断書

・写真

上記以外にも、許可の種類によっては追加で必要な書類があります。

なかでも「確認資料」と呼ばれるものの収集に時間と経験が必要です

建設業許可申請において、「確認資料」と呼ばれる書類の収集は、時間と経験を要する煩雑な作業です。大阪府においても、全国共通の様式に加え、経営業務責任者や専任技術者の経験・常勤性、健康保険加入、営業所使用権原などを証明する資料が必要となります。

必要な確認資料

全国共通様式

・許可申請書

・専任技術者経歴書

・経営業務責任者経歴書

・法令遵守状況照会書

・財産及び信用状況調査票

・その他(許可の種類によって異なる)

大阪府特有の資料

過去の経験を証明する資料

・経営業務責任者:6年分の契約書・注文書等(1枚以上/月)

・その他の役員:3年分の契約書・注文書等(1枚以上/月)

・請求書+入金確認資料:可(一部自治体では不可)

常勤性を示す資料

・健康保険証のコピー(会社名入り)

・住民票(任意)

・その他(自治体によって異なる)

役員全員分の身分証明書

・本籍地での戸籍謄本

営業所使用権原を示す資料

・賃貸借契約書

・土地登記簿謄本

・その他(使用権原の種類によって異なる)

その他(許可の種類によって異なる)

各資料の注意点

過去の経験を証明する資料

契約書・注文書等には、会社名、日付、工事内容、金額などが明記されている必要があります。

請求書+入金確認資料は、請求書と入金確認書(振込明細書等)の両方が必要です。

常勤性を示す資料

健康保険証のコピーは、会社名の入ったものが必要です。

住民票は、任意ですが、提出することで審査がスムーズになる場合があります。

役員全員分の身分証明書

本籍地での戸籍謄本は、郵送請求する必要があります。

営業所使用権原を示す資料

賃貸借契約書は、賃貸人との契約内容がわかるものが必要です。

土地登記簿謄本は、登記簿謄本(全部事項証明)が必要です。

注意:以下の物はどうしてもお客様にとって頂くことになります。

・各種印鑑証明書の取得

・銀行の残高証明書の取得(不要な場合もござます)

・税務署に開示請求をした場合の資料

参考情報

大阪府 建設業許可申請手引き: https://www.pref.osaka.lg.jp/o130200/kenshin/kenkyoka/index.html

建設業許可の申請・閲覧・証明等: https://www.pref.osaka.lg.jp/o130200/kenshin/kenkyoka/3-6_shoumei.html

適正な経営管理体制: https://www.pref.osaka.lg.jp/o130200/kenshin/kenkyoka/index.html

専門家に依頼すれば手間が格段にへります!

「契約書や請求書の収集と保険関係の資料など、お客様保存の資料に関してはお客様に集めて頂くしかなく、又経営業務の管理責任者様のご経歴のご記入などもして頂かなければなりません」が、それ以外の住民票、身分証明書の取得代行、事務所の写真撮影(これはお客様によっては「自分で撮ります」という方や「自宅事務所なので」という方もいらっしゃるので個々に異なりますが、全ての書類の作成、提出までサポートさせていただきます。

ご依頼者様にとって

・資料収集の負担を軽減

・漏れや不備のない申請が可能

・許可取得までの時間を短縮

・許可取得の可能性を高める

メリットがございます。

当事務所のサービスの特徴

親身になった全力サポート

建設業許可はご自身で取得が可能ですが、手続きは、聞き慣れない概念や法律用語も多いため、一般の方にとっては馴染みがなく、極めて難解なものとなっています。その中で資料を集め、業法を読み解きながら申請書を作成し、客観的な証明資料を集めていくには膨大な手間がかかります。書類作成時に許可取得後のことも考え作成していかないと後々問題が起こる事もございます。当事務所は、忙しい事業者さまに寄り添い、全力サポートさせて頂きます。

万が一不許可となった場合は返金保証します

許可が取れるかどうかは、許可要件を満たしているか否かで決まります。要件を満たしていたとしても、それを書類で証明することが出来なければ不許可になります。事前に許可要件を満たしているか精査します。全力で支援いたしますが、残念ながら不許可になってしまった場合、お預かりした代金を全額返金致します。

許可後も更新にむけてサポート

建設業許可取得はゴールではありません。決算変更届・5年ごとの建設業許可の更新許可要件など、喪失するリスク、法改正など、許可取得後も心配は尽きません。

また更新に向けて許可を維持していくのは手間がかかります。御社の成長フェーズに合わせた許認可の取得など.建設業許可取得後に抱える悩みまですべてサポートします。

建設業許可申請料金表

| 建設業許可申請手続の種類 | 法定費用 | 酬額額* |

合計額*

| |

|---|---|---|---|---|

| 建設業許可申請(個人・新規)知事許可・一般 | 90,000円 | 115,000 円~ | 205,000円~ | |

| 建設業許可申請(個人・新規)大臣許可・特定 | 90,000円 | 135,000 円~ | 225,000円~ | |

| 建設業許可申請(個人・法人)新規 大臣許可・一般 | 150,000円 | 180,000 円~ | 330,000円~ | |

| 建設業許可申請(個人・法人)新規 大臣許可・特定 | 150,000円 | 225,000円~ | 375,000円~ | |

| 建設業許可申請(個人・更新) 知事許可・一般 | 50,000円 | 88,000 円~ | 138,000 円~ | |

| 建設業許可申請(個人・更新) 知事許可・特定 | 50,000円 | 99,000 円~ | 149,000 円~ | |

| 建設業許可申請(個人・法人)更新 大臣許可・一般 | 50,000円 | 110,000 円~ | 160,000 円~ | |

| 建設業許可申請(個人・法人)更新 大臣許可・特定 | 50,000円 | 121,000 円~ | 171,000 円~ | |

| 建設業許可申請業種追加(個人・法人)知事・大臣許可 一般 | 50,000円 | 88,000 円~ | 138,000 円~ | |

| 建設業許可申請業種追加(個人・法人)知事・大臣許可 特定 | 50,000円 | 99,000 円~ | 149,000 円~ | |

| 各種変更届け出(決算変更届)経営事項審査なし 個人 | 33,000 円~ | 33,000 円~ | ||

| 各種変更届け出(決算変更届)経営事項審査なし 法人 | 44,000 円~ | 44,000 円~ | ||

| 経営業務管理責任者の変更(専任技術者の変更・政令使用人の変更) | 33,000 円~ | 33,000 円~ | ||

| 営業所の新設(個人・法人) | 44,000 円~ | 44,000 円~ | ||

| その他(役員変更・商号変更等)個人・法人 | 33,000 円~ | 33,000 円~ | ||

| 入札参加資格申請(市町村・都道府県)1自治体あたり | 33,000 円~ | 33,000 円~ | ||

| 入札参加資格申請(国) | 55,000 円~ | 55,000 円~ |

建設業許可申請お取引の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

建設業許可の取得には、審査にお時間がかかりますのでお早めに申請されることをおすすめします。

書類の作成や各種手続き等、当事務所にお任せいただくことで取得までの時間を短縮する事が可能です。

しかしながら、必要書類の中にはご本人様でないと取得できないものや、社内書類などお客様にて収集・準備をしていただくものもございます。その際はご協力をお願いいたします。

ご質問やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

お問合せ

まずはお電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

建設業許可申請に必要な要件のご説明をさせていただき、取得が可能であるかどうか事前にチェックいたします。

現時点で取得が難しい場合は、今後どのような準備が必要かアドバイスさせていただきます。

申請書提出(窓口審査)

お客様にご用意いただいた必要書類をもとに、申請書類を作成いたします。申請書に押印していただき、管轄都道府県庁へ書類を提出します。

窓口審査にて、提出書類や内容に不備がないかチェックを行ないます。

手数料納入・受付

窓口審査で特に問題がなければ、申請の際に必要な許可手数料を納付して受付となります。

提出後、受付印の押された申請書の副本、お預かりした書類等をご返却いたします。

※手数料につきましては建設業許可申請料金表をご確認ください。

審査・許可

問題なく受理されれば、大臣許可または知事許可が下ります。

【申請から許可までの標準処理期間】

◎国土交通大臣の免許 … 通常・申請書受付後 3ヶ月

◎都道府県知事の免許 … 通常・申請書受付後 30日~45日

※都道府県により異なります。

※行政庁の案件処理の状況によってはこれより早く許可される場合もあります。

通知書送付

いかがでしょうか。

建設業許可申請に必要な書類作成や申請手続きを当事務所が代行することで、お客様は貴重な時間を有効活用できます。複雑な手続きや書類作成のわずらわしさから解放され、ストレスフリーで手続きを完了することができます。

建設業許可取得に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

サイドメニュー

行政書士 吹谷勝己事務所

住所

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

アクセス

放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日