〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

定休日:土曜・日曜・祝日

弊所へのセールスの電話は固くお断りします

介護タクシー申請代行サポート

・「個人でも始められる!介護タクシー開業をサポート」 ・「地域に貢献!介護タクシー開業の第一歩を踏み出そう」 ・「低資金で開業可能!介護タクシー事業を始めませんか?」

介護タクシーとは、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の通称です。介護タクシーは法人、個人を問わずに車両1台からでも始めることができます。比較的に低資本でも開業が可能という特徴があります。

介護タクシーの開業は、近年、地域の高齢化が進み、高齢者の移動支援の需要が高まる中、注目を集めています。しかし、介護タクシーの許可を取得するためには、様々な手続きや要件をクリアする必要があります。

ここでは、新規で「個人介護タクシー」を開業される場合をご案内いたします。

提供サービスの目次

1.個人介護タクシーの開業要件及び手続内容(許認可までの流れ)

最初に、開業するための全体的な流れについて説明します。

①開業資金の確認

必要な資金としては、約2か月分の運転資金+車両代等です。

大枠な目安としては、軽自動車の使用なら約200万円、普通自動車の使用なら約300万円の自己資金が必要とお考え下さい。運転資金に加え、車両保険、事務用品、通信費、広告費なども必要となります。不足している場合は国金等からの借入れも検討しなければなりません。

②普通2種免許の準備

介護タクシー事業には2種免許が必ず必要となります。1種免許のみのお客様は、自動車教習所等で2種免許の取得を目指して下さい。教習所によってまちまちですが、約200,000円くらいの料金で、約1か月程で取得可能です。2種免許では、一般の乗用車免許では学ばない、接客マナーや障害者の方の乗降補助など、介護タクシーに必要な知識や技術を習得します。

③研修又は資格取得の準備

使用される自動車がいわゆる福祉自動車(リフト、スロープ等が付いている8ナンバー又は5ナンバー車)であれば2種免許の他には資格は不要です。

一般車両(セダン車など)を使用される場合のみ資格は必ず必要です。

※必要な研修又は資格は、介護福祉士、訪問介護員(介護職員初任者研修等)の資格になります。

介護職員初任者研修では、9科目130時間の講義を受けて介護の基本を学びます。カリキュラム達成後に実施される試験に合格すると修了です。

④営業所、休憩・仮眠室、車庫の準備

これら施設は許可取得にあたり必ず必要です。自己所有の場合や、賃貸の場合等で提出する書類が変わってきます。また、準備資金の額にも影響を与えます。広さの要件も運輸局により差があります。

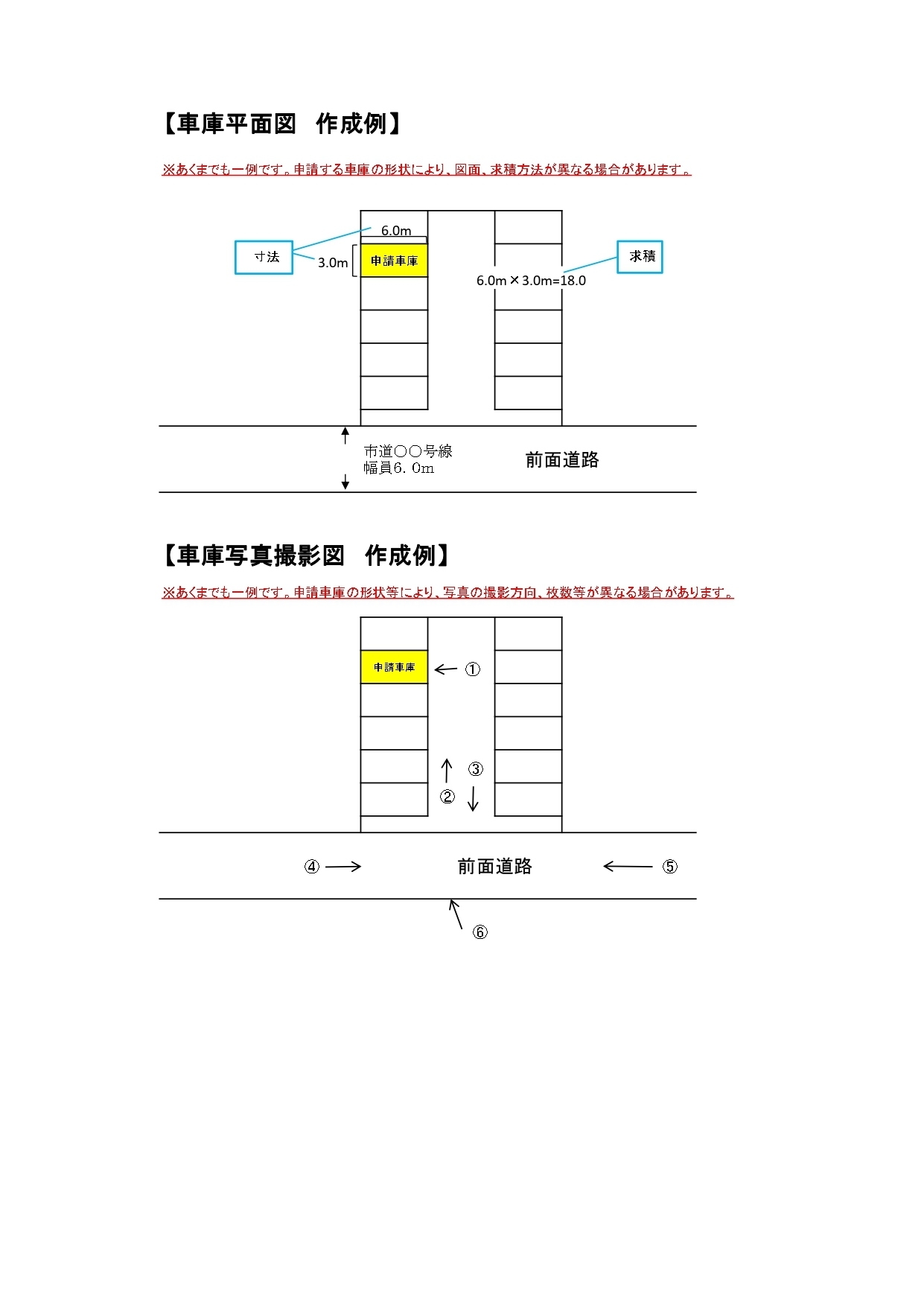

車庫につきましては、車両の長さ、幅+1m以上のスペースがあり、点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があることが要件となります(一部地域を除く)。車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車のすべてを収容できるものであることが必要です。車庫は、自宅の一角や賃貸物件などを利用することができます。

地域によっては、車庫の設置に関する規制がある場合もありますので、事前に確認が必要です。

車庫に車両を洗車するための水道等がなく、有料洗車場・ガソリンスタンド等を利用する場合には、当該洗車施設の所有者等から「利用承諾書」をもらう必要があります。

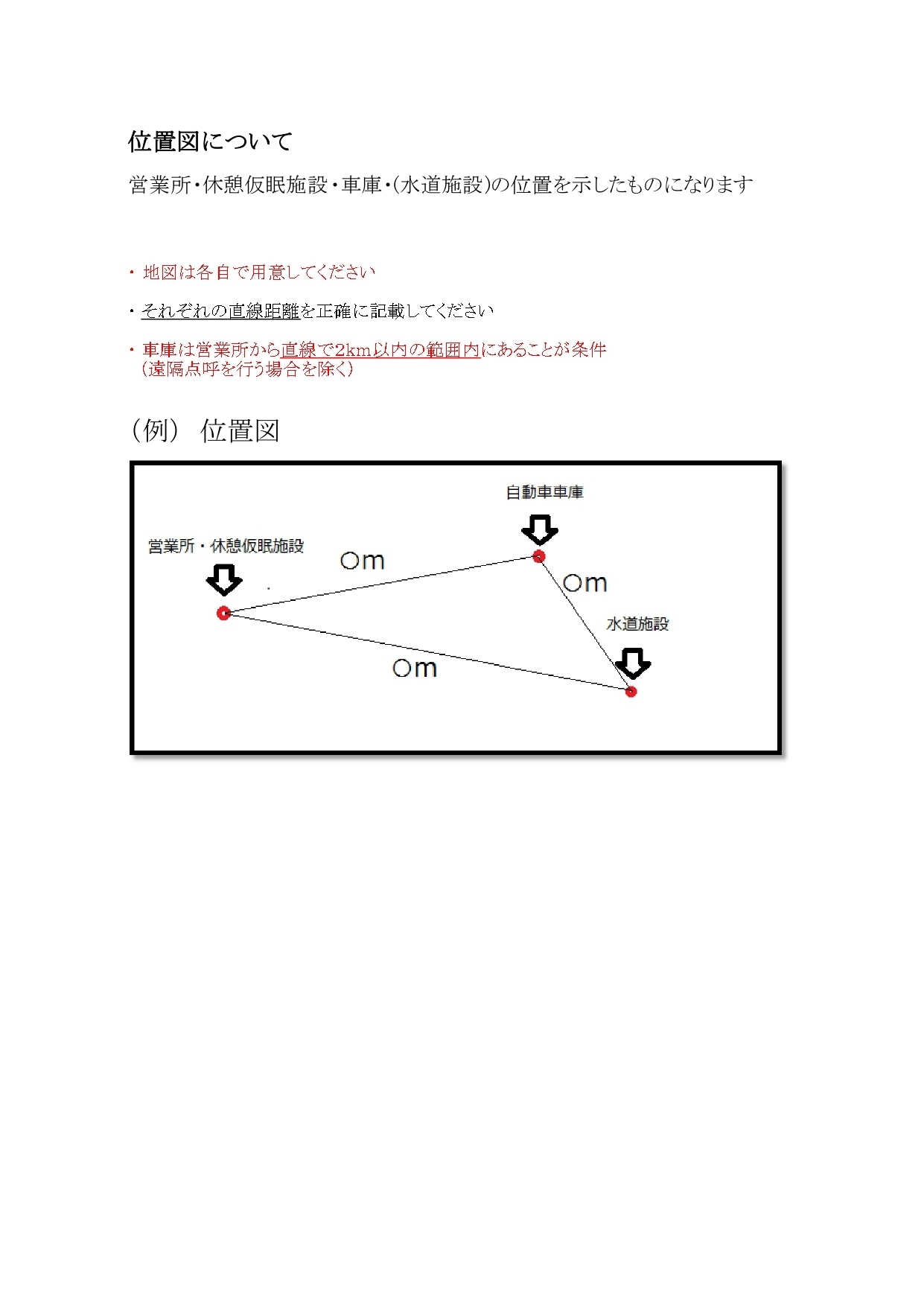

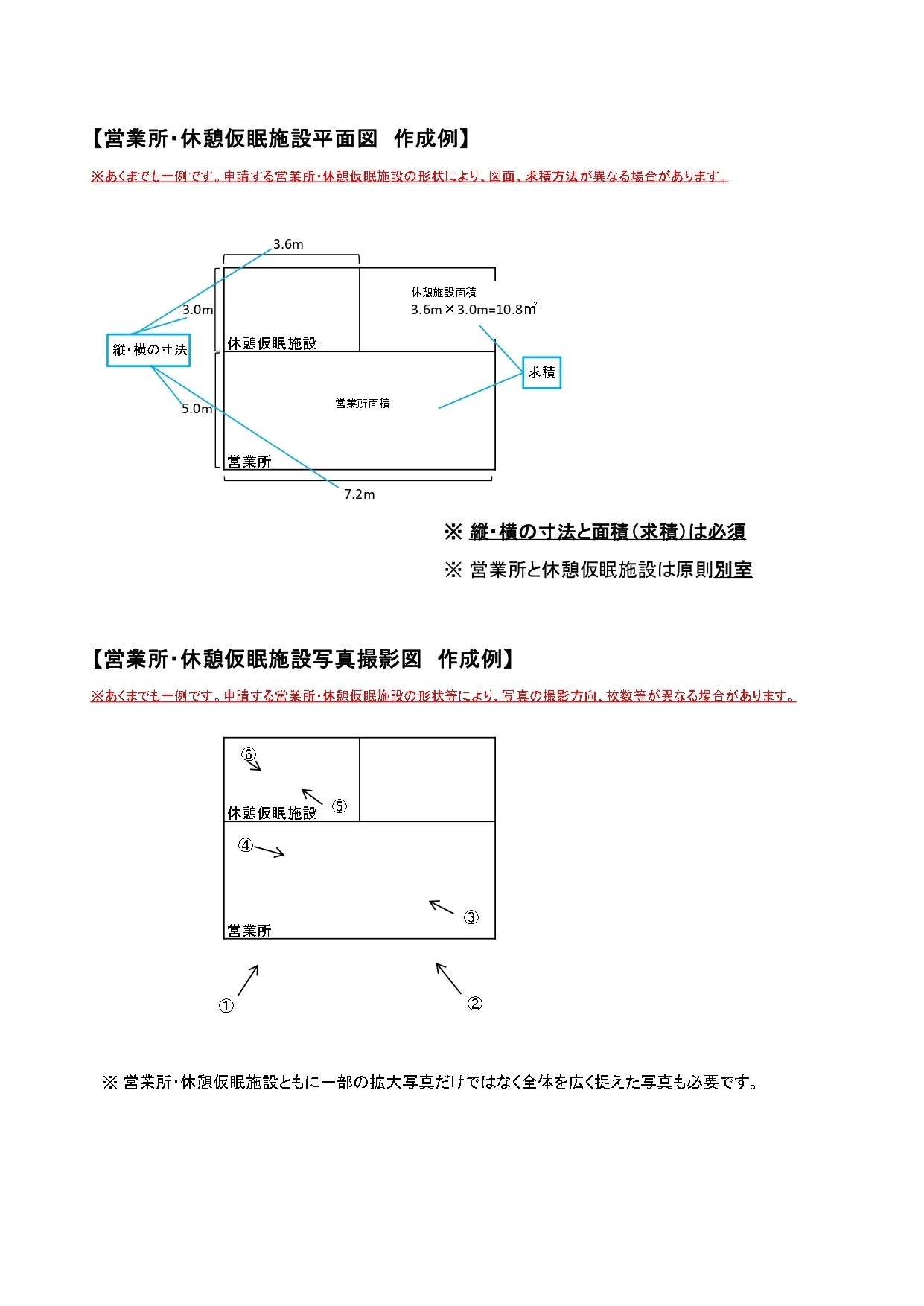

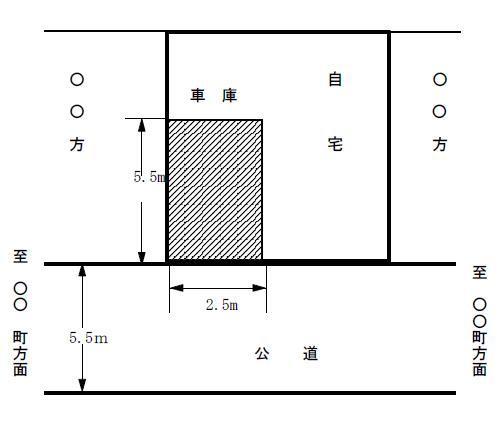

営業所、休憩施設の見取図、平面図イメージ

併設が原則なので、例えばちょっと大きめのオフィスを借りて、その一角をパーテーションで区切って休憩所にしても構いません。深夜営業しないようならソファとテーブルで構いません。

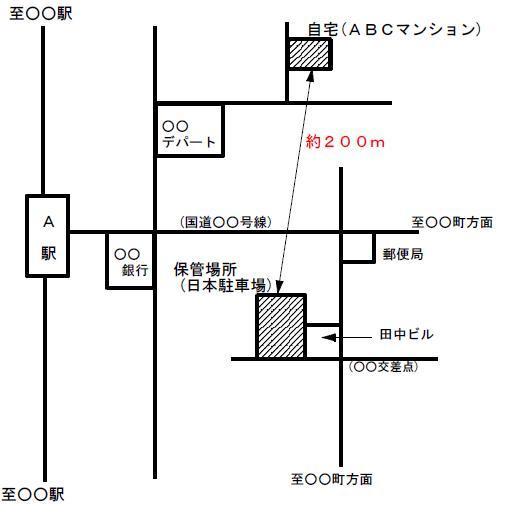

営業所、休憩施設の位置図、見取図、平面図イメージ

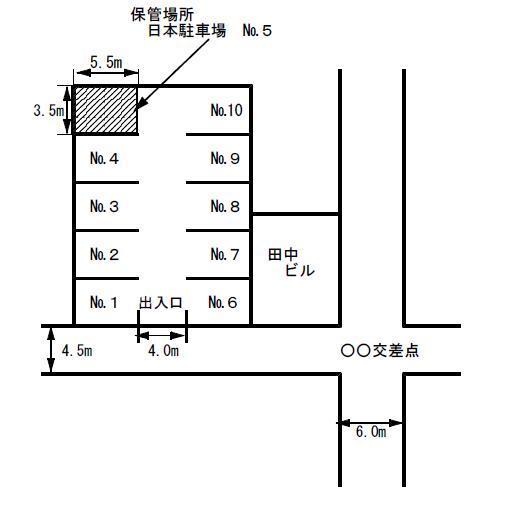

営業所、休憩施設の位置図、見取図、平面図イメージ

車庫の設置場所と距離について

営業所との併設が原則

多くの場合、営業所と車庫は同じ敷地内に設置することが求められます。これは、車両の管理や利用者の利便性を高めるためです。やむを得ない事情で併設が難しい場合は、営業所から直線距離で2km以内の場所に設置する必要があります。この範囲内であれば、車両の移動や管理が円滑に行えると考えられています。

使用権限について

車庫として使用する土地や建物は、原則として3年以上の使用権限が必要です。これは、事業の継続性を確保するためです。

賃貸の場合は、賃貸契約書などで使用権限が証明できる必要があります。

例:〇営業所から休憩室が0km(同じ建物内)、車庫まで2km

×営業所から休憩室まで2km、休憩室から車庫まで2km

車庫から営業所まで4km

法令の遵守について

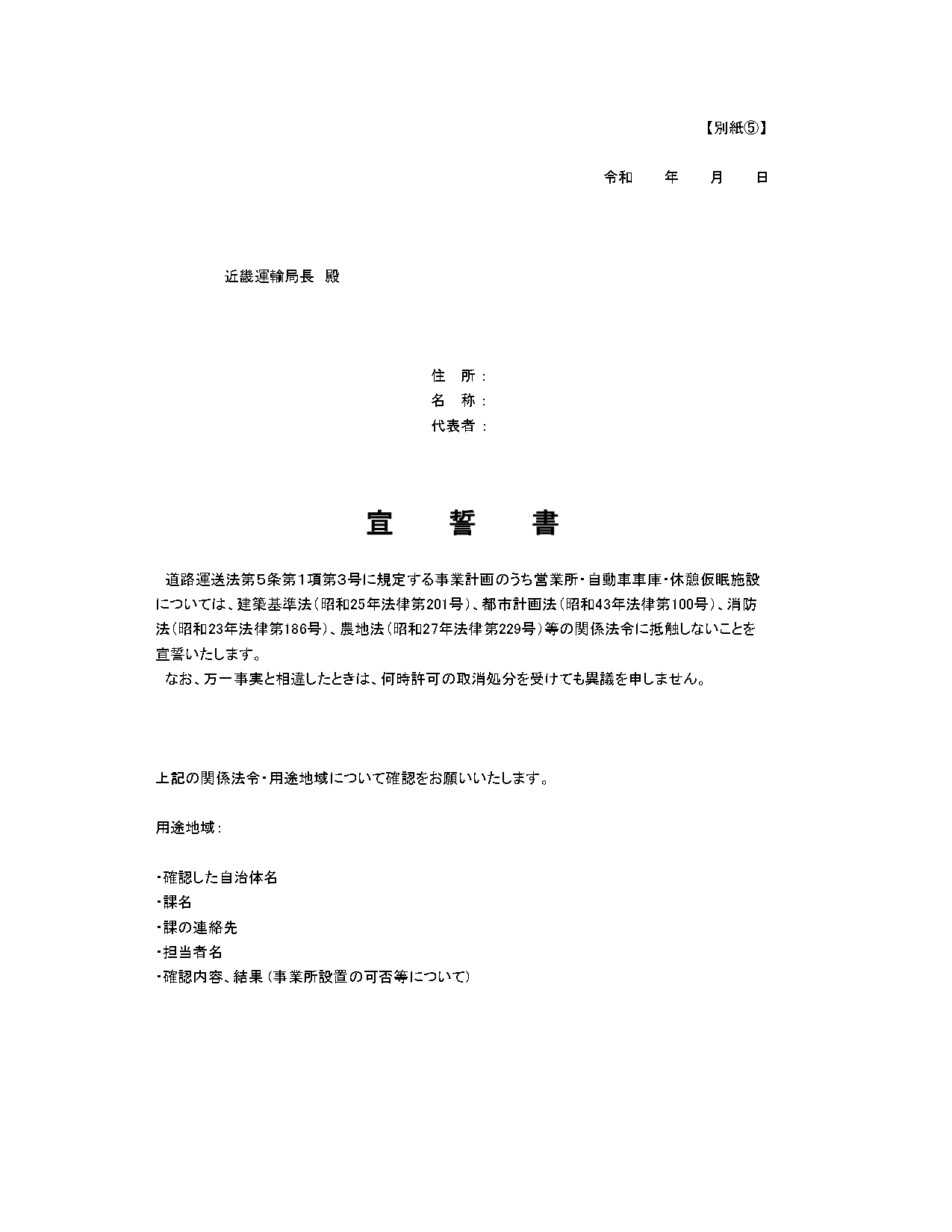

営業所・休憩仮眠施設・車庫の「関係法令に抵触しないこと」が必要です。

用途地域や地区計画

ご自宅を営業所として利用したいという人が多いと思います。ですが、地域の用途地域や地区計画を確認することが重要です。これらの規制によって、事務所の設置が制限されている場合があります。

地目

車庫にしたい土地の謄本をとってみたら土地の地目が「農地」の場合、農地転用の許可が必要となる場合があります。

その他法令: 建築基準法や消防法など、様々な法令を遵守する必要があります。

ご自身で調べる場合は、まずは市町村役場に相談してください。

前面道路幅について

車庫への出入り口となる道路幅は、車両の幅の2倍に加えて0.5m以上の余裕が必要となります。これは、車両の安全な出入りのためです。

(営業車の幅☓2)+0.5m

と営業車の幅の二倍以上の余裕が無いと許可が降りません。

仮に車幅1.65mの車だと1.65☓1.65+0.5で、前面道路3.8m以上ある駐車場でないと許可が降りないということになります。

計算上の幅だけでなく、実際の運転操作を考慮すると、もう少し広い道路幅が望ましいです。

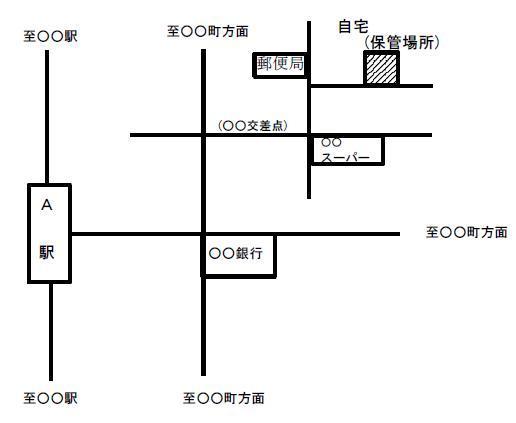

前幅道路と車庫との関係

自宅を保管場所とする所在図記載例

自宅を保管場所とする配置図記載例

貸し駐車場等を保管場所とする所在図記載例

貸し駐車場等を保管場所とする配置図記載例

⑤運行管理者・整備管理者・指導主任者の選任

運行管理者は運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。営業所に1名必要です。地域によっては、運転手が運行管理者を兼務することが認められていますが、業務量が多くなるため、別の人を配置することをおすすめします。

なお、車両が5台以上の場合は、運行管理者試験に合格した者でなければなりませんが、それ以下であれば資格は不要です。

※個人事業主の方は、一般的にご家族の方を選任される場合が多いです。

整備管理者

営業車が4台以下の車両の場合、整備の知識や経験がなくても、点検作業を行えれば整備管理者になることができます。

指導主任者

運転者の安全意識を高め、事故防止に貢献する重要な役割を担います。

特に資格は必要なし、誰でもなれます。

・運行管理責任者と兼任ができる。

・整備責任者と兼任ができる。

・運転者と兼任ができる。(でも別の人が望ましい)

⑥許可、運賃認可申請書の作成及び提出

介護タクシーの許可申請と運賃の認可申請を同時に行います。

但し、各運輸局により別々に申請する場合もあります。

※運賃は、各地域の介護タクシーの運賃を調べて確認されることをお勧め致します。

申請時に、申請日当日の残高証明書を法令試験日に持参するよう指示があります。

また、法令試験合格後、近畿運輸局が指定する任意の日の残高証明書を提出するよう求められます。

①道路運送法

②道路運送法施行令

③道路運送法施行規則

④旅客自動車運送事業運輸規則

⑤旅客自動車運送事業等報告規則

⑥自動車事故報告規則

⑦その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等

近畿運輸局管内では、ホームページで公開されている過去問を解くことで、出題傾向を把握し、試験対策を進めることができます。

なお法令試験には一部参考書を持ち込むことができます。

下記に挙げられている参考書は、試験対策に役立ちます。特に、「旅客自動車運送事業等通達集」は、最新の法令改正などが反映されており、非常に有用です。

・旅客自動車運送事業等通達集 ¥6,600

・運行管理者試験 問題と解説 旅客編 ¥2,600

・注解 自動車六法 ¥6,270

近畿運輸局ホームページ

⑧約3か月後に許可、認可書受領

管轄の運輸支局で許可書、認可書を受領頂きます。

※交付当日は、運輸支局から運行等についての詳しい説明がありますので、受領はお客様にてお願い致します。

⑨福祉自動車の入手

許可書交付後に福祉自動車を入手します。

各運輸局では、財産的基礎を確認するため許可するまでの自己資金を預金残高証明書にて確認されますので、許可前に自動車を購入しないようにしてください。許可書交付後であれば、新車・中古車の一括購入、分割購入、リース契約など、どのような方法で購入しても問題ありません。

※福祉自動車とは、車いすやストレッチャー用のリフト、スロープなどが装備されており、身体の不自由な方の乗降を容易にします。

スロープタイプの福祉車両は、車のバックドアを開けるとスロープが出てくる仕組みで、車いすのままスロープを使って乗り降りすることができます。

スイッチ操作でスロープを自動で動かせるタイプもあります。

福祉車両は、スロープが付いている等の見た目で判断されるわけではなく、自動車検査証の「車体の形状」欄に「身体障害者輸送車」または「車いす移動車」と記載されているかどうかで判断できます。

なお、介護タクシー事業で使用する車両(旅客自動車)は『事業用自動車』となるため、事業用として保安基準に適合していることが求められます。

一般に使用する車とは異なり、あくまでも介護タクシーで使用する『事業用』としての基準をクリアすることが必要です。

特に中古車の購入を検討している場合は、必ず保安基準に適合しているか確認し、必要であれば整備を行う必要があります。

このように、福祉車両の購入は、専門知識が必要となります。福祉車両を販売しているディーラーや、福祉車両専門店に相談することをおすすめします。

セダンタイプの自動車は、利用者の利便性を考えると車いすの乗降が困難なため、介護タクシーとしては不向きです。

⑩営業ナンバーの取得

通常は、購入された車屋さんが行ってくれます。

⑪タクシーメーター取付

通常は、購入された車屋さん又はメーター屋さんが行ってくれます。

⑫運輸開始届の提出(許可後6か月以内)

メーターに運賃が入力されれば、すぐに運行開始することができます。

ここで、最後の手続きである『運輸開始届』を陸運支局へ提出いたします。届出は許可後6か月以内に行います。

※運輸開始届は許可後、6カ月以内に提出しなければ許可が失効することがありますので注意が必要です。

※法人の場合は、社会保険に強制加入となりますので、ドライバー及び運行管理者の方の加入手続きを行っておく必要があります。

介護タクシーは、許可を受ければすぐに事業を開始できるわけではありません。

①登録免許税(3万円)の支払い

許可が下りたら、速やかに登録免許税を納付し、領収書を添えて運輸局に提出する必要があります。この手続きは、許可証の発行と事業開始に向けての重要なステップです。

納付期限: 許可通知書の受領後1ヶ月以内

納付方法: 納付書は、許可通知書と一緒に送付されます。記載された金融機関で納付します。

領収書: 納付後、必ず領収書を受け取り、「登録免許税領収書届出書」に貼り付けて提出します。

②運転手等の雇用手続きを行う

運転手を雇用し、労働保険や社会保険の手続きを行うことで、法的な雇用関係を確立します。

雇用契約: 運転手との間で、雇用契約を締結します。契約書には、業務内容、勤務時間、賃金など、労働条件を明記します。

労働保険・社会保険: 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険への加入手続きを行います。

その他: 運転手の資格要件(二種免許など)を確認し、必要な研修を実施します。

③適性診断及び健康診断の受診

運輸開始までに、選任した運転手に対し、自動車事故対策機構が実施する適性診断(初認診断又は適齢診断)を受診させなければなりません。

・適性診断: 自動車事故対策機構が実施する診断です。初任診断と適齢診断があり、対象者や受診頻度が異なります。

・初任診断 … 運転手として新たに雇い入れた方

ただし、雇入れの前3年間に初任診断を受診したことがある方は除く。

・適齢診断 … 65歳以上の方(受信後1年以内ごちに1回受診要)

健康診断: 医療機関で実施します。項目は、一般の健康診断と同様ですが、運転に支障をきたす可能性のある項目が追加されることがあります。

自動車事故対策機構

住 所:大阪市中央区常盤町1-3-8 中央大通FNビル 10階

TEL:06-6942-2804

④事業用自動車の登録

一般車両から事業用車両への変更登録を行います。

許可証の受け取りの際に、事業用自動車の登録に必要な「事業用自動車等連絡書」に運輸支局からの確認印をもらいます。

この「事業用自動車等連絡書」をもって、使用の本拠地を管轄する運輸支局(又は検査登録事務所)で事業用ナンバーへの変更手続きを行います。

⑤事業用の自動車保険へ加入

申請時に見積もりをした事業用の自動車保険への加入手続きを行います。

介護タクシーの場合、対人8,000万円、対物200万円以上のものに加入しなければなりません。

⑥タクシーメーターの検査(距離制運賃を設定する場合)

タクシーメーターを取り付ける場合には、大阪府計量検定所において、認可を受けた運賃どおりにタクシーメーターが作動するように検査を受けます。

この検査は、年に1回の受検が義務付けられています。

大阪府計量検定所 住 所:大阪府大東市新田本町11番37号

TEL:072-872-7801

⑦運行管理者及び整備管理者の選任(5台以上の事業用自動車を使用する場合)

5台以上の事業用車両を使用する場合には、有資格の運行管理者及び整備管理者を選任する必要があります。

選任した後、運輸開始までに整備部門に、「運行管理者選任届出書」及び「整備管理者選任届出」を提出します。

⑧運輸開始届出

上記手続きが完了し運輸開始しましたら、1ヶ月以内に運輸支局へ「運輸開始届」に添付書類を添えて3部提出します。

なお、運輸開始届出に必要な書類は下記のとおりとなります。

(1)一般乗用旅客自動車運送事業の運輸開始届出書

(2)自主点検表

(3)自動車車検証の写し(事業用自動車台数分)

(4)事業施設の写真

・営業所全景

・営業所内部

・点呼執行場所

・運賃料金表及び運送約款の掲示場所(営業所内部に掲示していることが確認できるもの)

・事業用自動車車庫全景(すべての車両を格納した写真及び車両を格納していない写真)

・事業用自動車車庫(乗務員証、メーター、運賃表示、特殊設備(リフト等)を出した状態のもの)

(5)指導主任者選任届

(6)事業用車両の任意保険者証の写し

(対人8,000万、対物200万以上の保証契約内容を確認できるもの)

(7)運行管理者選任届及び整備管理者選任届(5台以上の運行を管理する場合)

(8)就業規則(常時10人以上の従業員を使用する場合)

(9)労働保険/保険関係成立届の写し(法人のみ)

(10)(健康保険・厚生年金保険)新規適用届の写し(法人のみ)

※(9)(10)については、その他加入していることが分かる書類でも可

⑨介護タクシーの運賃の決め方

介護タクシー事業者は、運賃を自由に設定することはできず、必ず運輸局の認可を受ける必要があります。運賃については、大阪では近畿運輸局が出している、タクシーの自動認可運賃が6パターンあります。この中からどれかを選んで届出ると、翌年以降も自動的に認可されます。

自動認可運賃以外の運賃を設定したい場合は、運輸局に個別認可を申請する必要があります。この場合、毎年認可を受けなければならないですし、特別な事情がない限り認可される可能性は低いと考えられます。

大体のタクシー会社はこの中から選んだ運賃で活動していますので、この中から選ぶのがお勧めです。運賃は、介護タクシーもタクシーも同じです。

参考までに近畿運輸局の自動認可運賃表を下記に示します(2024年7月4日現在)

近畿運輸局(大阪地区)の自動認可運賃となります。

(阪神地域、京都地域等各地域によって下表は変わります)

介護タクシーは大体の場合、普通車が営業車となるのですが、10人乗りのハイエースがたまに使われたりします。(普通免許で運転できます)

その場合は、大型車の料金の中から設定しないと申請が通りません。

<添付書類一覧>

(1)事業用の施設、自動車に関係する書類

①営業所、車庫、休憩施設の案内図

②営業所、車庫、休憩施設の見取図、平面図

③関係法令に抵触しない旨を証する書面(様式有)

④施設の使用権原を証する書面

・自己所有の場合:不動産登記簿謄本等

登記簿謄本は法務局で発行します。

地番と家屋番号が必要です。

・賃貸する場合:賃貸借契約書等

賃貸借契約書は不動産会社と契約した際の書類で結構です。

ただし、使用目的と使用期間が適切でない場合は別途、使用承諾書等を作成しなければなりません。

⑤駐車場の使用権限を証明する書類

・自己所有の場合:登記簿謄本

・賃貸する場合:賃貸借契約書の写し

自宅の庭に置く場合は登記簿謄本が必要です。

例えば自分は住んでいるが、土地の使用者名義は異なる場合は、使用承諾書

か賃貸借契約書が必要になります。

⑥車庫前面道路の道路幅員証明

駐車場の前の道路の幅員証明書が必要です。

市役所の道路維持課等で発行できます。道路幅員証明書の発行に必要な書類や期間は市役所ごとにことなります。必ず事前に必要な書類を確認しましょう。

ご持参していただく書類例

・見取図(住宅地図のコピー等。担当窓口では用意できません。)

申請地域により公図写し(登記所備付地図及び地図に準ずる図面)が必要。

法務局で取得、車庫の地番が必要な時も公図を取る

・賃貸借契約の写し(車庫が賃貸の場合)

・地籍図(市役所固定資産課で取得)

・道路幅員証明申込書(各地域の市町村ホームページからダウンロードできます)

証明書の発行には1週間~10日程度かかります。役所に提出する書類を別の役所に集めに行くことになるので、なかなか手がかかります。

自動車検査証

・見積書や契約書から車両価格や返済スケジュールなども確認できるものが必要。

・法人で許可取得する場合、取締役が個人で所有する車両を使う場合があります。その場合は使用承諾書が必要です。

・セダン型の一般車両を使用する場合は以下のいずれかの資格を有していることを証する書面

介護福祉士(登録証)、訪問介護員(修了証明書)、居宅介護従業者(修了証明書)、ケア輸送サービス従事者研修の修了証

(2)事業用自動車の運行管理等の体制(様式有)

(3)資金に関係する書類

①事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(様式有)

資金計画が適切であることを残高証明書で証明します。発行までに3日程度かかることがあるので事前に準備しましょう。

申請時に、申請日当日の残高証明書を法令試験日に持参するよう指示があります。

また、法令試験合格後、近畿運輸局が指定する任意の日の残高証明書を提出するよう求められます。

通常は2回のみですが、審査途中に車両の入れ替えがある場合など、3回以上の提出を求められる場合もあります。

②任意保険の見積書保険会社が発行する見積書が必要です。

ポイントとしては事業用、対人対物無制限、搭乗者保険有りが望ましいです。

③タクシーメーター器の見積書

距離制運賃を導入する事業所は見積書を作成しましょう。

時間制のみであれば、タクシーメータ機器の見積は不要です。

④申請日直近の残高証明書

(4)欠格事由及び法令遵守状況を証する宣誓書(様式有)

(5)社会保険等に加入する旨を証する書類(様式有)

(6)法人が申請する場合は、以下の書類

①定款

②登記簿謄本

③最近の事業年度における貸借対照表

④役員名簿及び履歴書

(7)個人が申請する場合は、以下の書類

①資産目録

②戸籍抄本

③履歴書

(8)運転者の二種免許

必須ですが、申請日時点に取得していなくても大丈夫です。

取得スケジュールと入校予定の自動車学校のパンフレット資料を添付します。

できれば申請書提出する時点で入校済みであることが望ましいです。

申請書受理後に入校する場合は入校証明書類を求められることがあります。

免許取得までのスケジュールを詳しく書きます。

次の項目の終了予定日付けを書き出します。

・効果測定

・卒業検定

・免許取得予定日

パンフレットの空いてるスペースに記入すれば問題ないです。

注意点は、免許取得予定日は、介護タクシーの申請審査期間内で設定することがあげられます。

あくまでも2種免許を取得していることが、介護タクシー許可の要件だからです。

2種免許が取れましたら運輸局に2種免許の写しを提出することも忘れないようにしましょう。

また福祉車両を使用せず、セダン型を車両として使用する場合は介護の資格証の写しが必要です((1)⑥参照)。介護の資格は申請日時点で持っていないと申請書は受理されません。

個人、法人で共通する書類は以上です。

個人で介護タクシーを開業する場合の必要な添付書類

・資産目録

・戸籍抄本

・履歴書

戸籍抄本は本籍地を管轄する市役所で発行できます。筆頭者の名前が必要なので準備しましょう。

資産目録と履歴書の形式は任意です。

法人を設立する場合の必要な添付書類

・定款と登記簿謄本

・役員全員の履歴書

・直近の貸借対照表(開始賃借表)

定款と登記簿謄本に適切な事業目的がなければ許可は取得できません。

履歴書の形式は任意です。貸借対照表は、決算報告書の中にあります。

事業年度を終えていない事業所は開始賃借対照表を用意します。

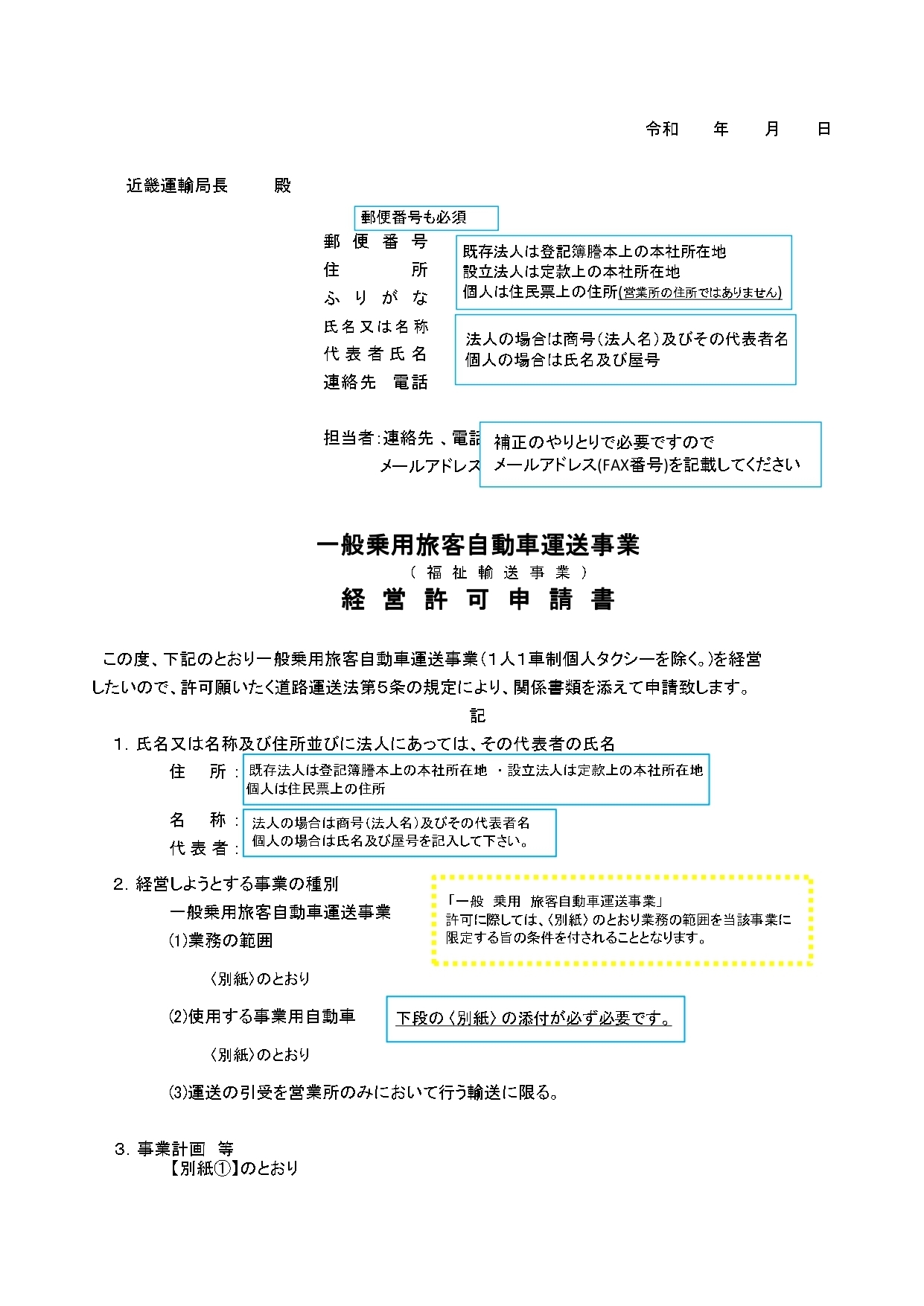

営業許可申請書の表紙

表紙は名前と住所書くだけです。

名前を書く欄の下に「担当者、氏名、連絡先」という欄がありますが、従業員さんに任せたい場合はここに担当者名を描きます。行政書士に依頼する場合もここに行政書士の名前と連絡先を記入します、書面の間違い等があれば全て行政書士に連絡が入り、行政書士がそのまま対応できます。

弊所に依頼頂きました場合、書類の作成から補正、追加も全てセットで承ります。

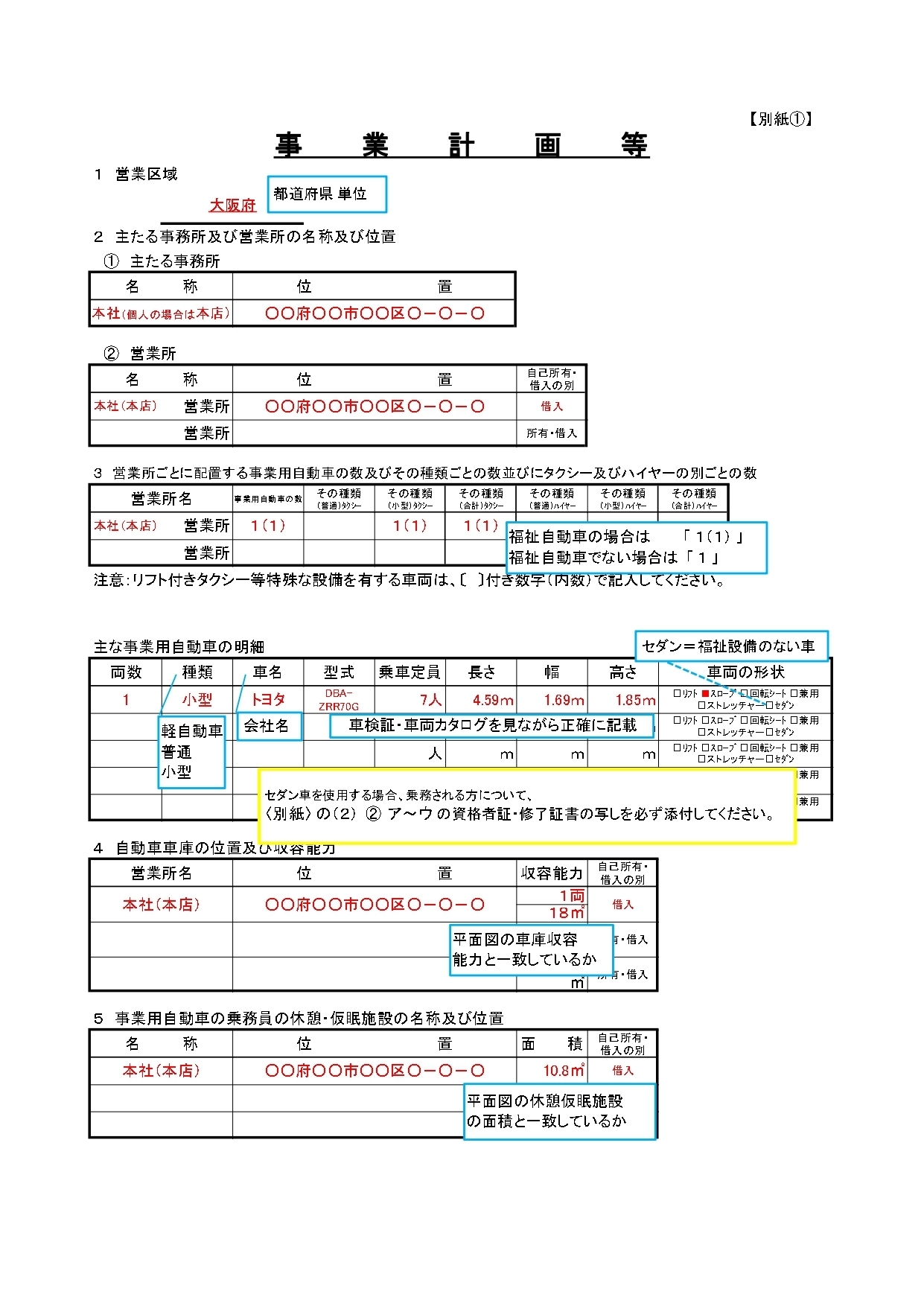

介護タクシー許可書類「事業計画等」書き方

事業計画等については、既に立てている計画の通り埋めていけばいいだけです。どこで開業してどんな車で事業を行うかを書き込んでいきましょう。

それでは記入してみた下記の物を御覧ください。1項目ずつ解説していきます。

事業計画等の記入例

1、営業区域

営業区域は、都道府県単位です。都道府県名を書きましょう。

法律では大阪府と書くと、大阪に営業所がある

大阪府下で乗せる、または大阪府下で降ろす

を満たしていないと違反になります。

他県に出て行ってもいいですが、発着どちらかは大阪である必要があります。

2 ①主たる事務所

主たる事務所の名称は、個人事業主の場合は「本店営業所」と書きましょう。

住所は事務所の所在地になります。省かずに〇〇丁目○○番〇〇号と書くとスムーズです。

2 ②営業所

・個人事業で一箇所しか無い場合は「本店」

・本店所在地

・電話番号

・「所有・借入」の該当に丸印

・借入先

・借入期間

借入期間が1年より短いと許可が下りません。

3 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びその種類ごとの数並びにタクシー及びハイヤーの別ごとの数

各営業所に何台ずつ車を配置するか書きます。

車は1台ですので「1」

福祉自動車で始めるので1台中1台が福祉自動車になり「(1)」

1台中1台が福祉自動車という事になるので「1(1)」

という記入になります。

事業用自動車総合計が1(1)

うち普通車が1(1)

タクシーの合計が1(1)

このようになります。

主な事業用自動車の明細

・車両は1台

・種類は普通か特殊、大体の場合普通車です。車検証に書いてあります。

・社名はメーカーでいいそうなので、日産セレナで想定した場合「日産」

・型式はカタログなんかで出ている物をそのまま書く

・寸法も載っているはずなのでそのまま書く

・購入先、またはリース先を書く

カタログスペックまたは車検証をほぼ書き写すスペースになるのでカタログ通りに書きましょう。車検証や自働車の見積書があればスムーズです。

4自動車車庫の位置及び収容能力

車庫は本店営業所に併設の車庫の場合は「本店車庫」と記入しましょう。住所、何代収容可能か、面積、「借入」に丸印、借入先、借入期間を書き込みます。

ここで

・住所は、本店営業所から2km以内か

・車の台数以上の車庫があるか

・車の全長全幅より大きい面積があるか

・借入期間は1年以上あるか

・水道は確保できているか

この辺りがチェックされます。

5事業用自動車の乗務員の休憩・仮眠施設の名称及び位置

休憩所および仮眠施設本店併設の場合「本店休憩所仮眠施設」と書きます。本店併設なので本店と同じ住所、「借入」に丸印、借入先、借入期間も同じになります。

営業所内をパーテーション等で区切っても許されますが、狭すぎるとダメです。面積規定はありませんが、人1人が常識的に休めるスペース、ソファーや椅子等が必要です。

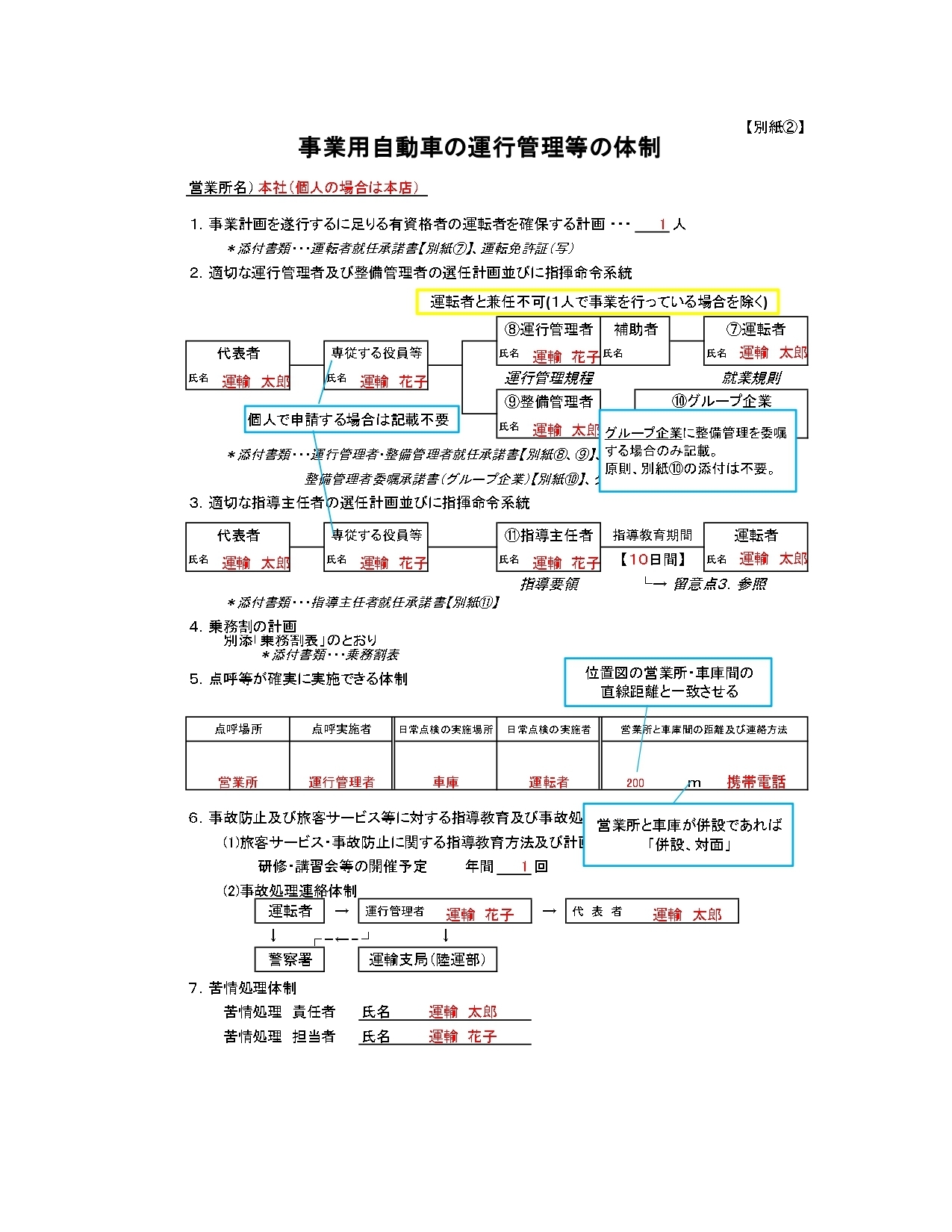

介護タクシー許可書類「運行管理体制表」書き方

事業用自動車の運行管理等の体制記入例

営業所は一箇所なので「本店営業所」

車1台の場合、運転者の数は「1人」

と記入します。

「有資格者」とは二種免許取得者のことになります。計画なので、申請の時点では取れていなくてもいいですが、2ヶ月以内に取得する計画が必要です。

2 適切な運行管理者および整備管理者の選任計画並びに指揮命令系統

代表者:自分

専従する役員:空白

⑦運転者:自分

⑧運行管理者:自分以外

⑨整備管理者:自分

⑩グループ企業:なし

個人事業の場合、1人しかいませんので専従する役員は空白です。

運転者、整備管理者についてはも自分でやることになるので自分の名前を書いて下さい。

注意すべき点は運行管理者です。

ここは運転者に名前がある人は書くことが出来ません、つまり兼任不可のポジションになります。

自分がドライバーをやる場合は、自分以外の名前を書きましょう。個人の場合は奥様の名前など記入するとよいでしょう。

⑩のグループ企業とは、個人事業だと関係ないのですが、法人でグループ企業に自動車整備会社があれば、そこに整備管理者を外注できるという例外です。

3 適切な指導主任者の選任計画並びに指揮命令系統

立ち上げは2人になりますので、どうしてもという場合でなければ⑪指導主任については運行管理者と同じ人が推奨されています。

指導主任者は、運転者を指導する事が非常に多いので、運転者ではない人が居ればその人を充てて下さいと運輸局から推奨されています。

5、点呼等が確実に実施できる体制

点呼場所:本店営業所

点呼実施者:運行管理者と同じ方

日常点検の実施場所:車庫

日常点検の実施者:運行管理者

営業所と車庫間の距離及び連絡方法:併設

個人事業で営業所一箇所だと上記のとおりになります。

唯一の注意点が「点呼実施者」は「運行管理者」と書いて下さい。これで将来運行管理者が複数になっても誰でも点呼をすることが出来ます。

営業所と車庫が併設でなく離れている場合は、直線距離を記入、連絡方法(携帯電話など)も記入しておきます。

6 事故防止及び旅客サービス等に対する指導及び事故処理の体制

(1)事故防止に関する指導教育及び事故処理の体制

個人事業主であれば年一回以上であればいいので「1」以上の数字を書いて下さい。

(2)事故処理連絡体制

運行管理者:運行管理者の方の名前を記入

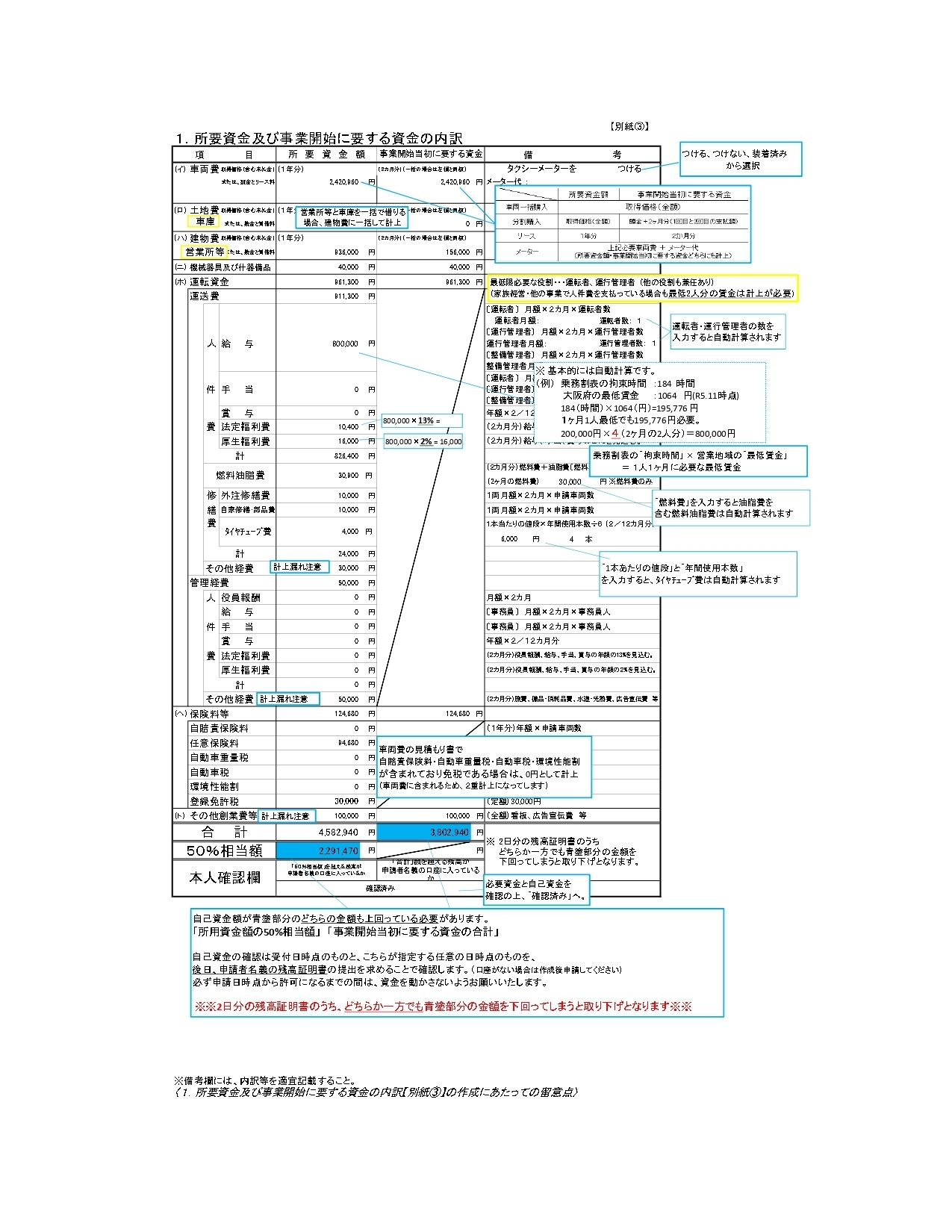

介護タクシー許可書類「資金計画書」書き方

まず結論から言いますと、この資金計画書で

開業直後2ヶ月に必要な経費100%

開業後1年似必要な経費の50%

を算出します。

そして手持ちの資金がそれを上回っていなければ許可が下りません。

(2)所要資金が50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

近畿運輸局 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)審査基準より抜粋

資金計画書は許可を出すにしても、早々に倒産されては行政も地域の人も困ってしまうという理由で、下記のように2ヶ月後と1年後にどれだけの経費が必要かわかる作りにしてあります。

資金計画表

(イ)車両費

これから一括で買う場合は全額を書きます(1年分)と書いてありますが無視です。

ローンの場合は(1年分)ローン残額全額(2ヶ月分)頭金+2ヶ月分の支払い

リースの場合はリース12ヶ月分の価格。

既に買った等、自己所有の車の場合は0

ここに、タクシーメーター購入、取り付け費用も合算します。

右のマス(2ヶ月分)は、当面の資金として2ヶ月分を記入、つまり(1年分÷6)です。

一括の場合は、注釈の通り取得価格全額を書きます。頭金+2ヶ月分の合計金額を書きます。

ローンの場合は(1年分)とありますが、何年ローンでも全額計上しなくてはなりません。

ローン中の車を使う場合は、ローン残額のみの計上でOKです。

リースでもタクシーメーター含めたリース料金になっている場合は単純にリース料の合計のみでOKです。

購入する場合の注意としては、申請書を提出する時点で購入しておく必要はないことです。

買うのであれば許可証が交付された後で購入してください。

車を購入する際の注意点

ディラーや販売店の人に伝えることとして、見積額は多めに見積もる分にはいいけど、低く見積もる分は絶対に避けてください。

低く見積り、実際は高かった場合は、虚偽申請に該当する場合があります。

自己資金が満たせないのに満たしていると申請したとみなされてしまいます。

ベストは見積額と購入額が同じであることですが、この点は特に注意してください。

(ロ)土地費

駐車場代です。かつて介護タクシーは広めの車庫が必要でしたが、現在は車がはみ出さない車庫であれば許可が下ります。立体駐車場等も視野に入れられます。

敷礼がある場合は単純に1年分÷6してはいけません。

1年分:1年分の賃料+(敷金)

2ヶ月分:2ヶ月分の賃料+(敷金)

2ヶ月分の方にも敷金を含むのは、敷金は最初に払うので、最初の二ヶ月の予算に混ぜないといけないという理由です。

賃貸の場合は、次の2点が契約書から読み取れることが必要です。

・3年以上の使用権限

・介護タクシーの事業用に使用する旨

3年以後の契約は自動更新とする文言も確認できたらさらによいでしょう。

(ハ)建物費

営業所や休憩施設の家賃です。

賃貸の場合は、次の2点が契約書から読み取れることが必要です。

・3年以上の使用権限

・介護タクシーの事業用に使用する旨

ここの記入欄も、事実のとおりに書き込むだけです、契約書をなくさないようにして転記しましょう。

1年分:1年分の家賃+(敷金礼金)

2ヶ月分:2ヶ月分の家賃+(敷金礼金)

これも、土地費と同じ考え方です。

敷金は借りる時に払うので、当面2ヶ月分の資金の中に合算しておきます。

尚、既に借りている状態で事務所に転用する場合は敷礼は発生しないので書く必要はありません。

(ニ)機械器具及び什器備品

料金メータのことを指します。

距離制運賃の場合、料金メータの設置が義務付けされています。

11万円~15万円で設置できます。これも見積書で大丈夫です。

自動車整備に必要な工具も計上します。

実際には自家用車用の物を持っていて0円かもしれませんが、運送業としては、自家用車以上に整備管理をしなければならないので、工具買い足し分として50,000円ほど計上しておくとよいでしょう。

ここの記載が0円だと運輸局から指摘が入ることがあります。

(ホ)運転資金

運転資金二ヶ月分です。運転資金については左欄は2ヶ月分になりますので気をつけて下さい。

人件費:上記赤字の通り、最低時給✕2ヶ月分✕2人分

法定福利費:上記の人件費の13%

厚生福利費:上記の人件費の2%

運行管理者と運転者の2人分の人件費を計上しておく必要があります。1114円(大阪の最低時給)✕8時間✕23日✕2名分x2ケ月 =819,904円となります。最低時給より低いと許可が下りません。

これらを計上しておく必要があります。

これらの人件費は

・奥さんを運行管理者に設定して人件費が発生しない

・会社の他事業と兼任してもらうので人件費が発生しない

という場合でも必ず計上しておく必要があります。

他、二ヶ月分のガソリン代、修理代、車の維持費の予測をして書きます。細かに書く必要はありません。概算を書きましょう。

年間予測額÷6とかでいいと思います。ネットから拾ってきて平均値を出します。

管理経費

法人で、運転者を社長や役員がやる等と言った場合には人件費をここに書き込む必要があります。合計は変わりませんが、書く欄が変わるので注意が必要です。

その他経費については、水道光熱費+その他経費の2ヶ月分を概算で書いておきます、自宅開業でも書いておく必要があります。

(へ)保険料租税効果等

保険料は自賠責保険と任意保険にかかる費用のことです。

介護タクシー事業の許可を取得するためには任意保険の加入義務も生じます。

1年分の保険料を記入します。

事業用車両で見積してもらいましょう(だいたい10万円~20万円です)。

租税公課というのは税金のことです。

自動車税や重量税等が該当します。

親切な販売店は、車の見積書に租税公課の内訳を書いてくれます。

書いていなければ、管轄の運輸局に車検証をFAXすれば教えてもらえます。

自賠責保険料:自働車の見積に大概書いている

任意保険料 :保険屋さんから見積もりを貰う

(実際は先に見積書を取り寄せてその価格を書くことになります)

自動車重量税:決まっている

自動車税 :決まっている

環境性能割 :自働車見積書に書いてある

登録免許税 :30,000円固定、許可が下りた後に払う登録免許前は3万円で固定です。

保険については、対人8000万、対物200万以上の保証がある保険が必須となります。大抵の業者様は対人対物無制限で入っておられます。

(ト)その他創業費等

広告費、看板、あとは事務所に用意するコピー機電話機パソコンなどです(5万円程度)。

ここを積み増ししてもいいですが、しすぎると許可申請時に求められる残高証明の額が上がってしまうので、開業の許可にどうしても必要な物を揃える為の最低限の額を書いておく方が無難です。

合計(左欄)

1年分の諸経費に加え、2ヶ月分の運転資金を足して合計が出ます。

この欄はつまり

・土地建物車1年分

・運転資金2ヶ月分

・保険税金1年分

・機械機器と創業費全額

これらを50%し、資金が算出されます。

この価格を貯金残高が上回っていれば資金要件その1はクリアーです。

資金要件その2は、各2ヶ月分の諸経費運転資金に加え、創業費と機械機器全額となります。

合計(右側)

この欄については

・土地建物車2ヶ月分

・運転資金も2ヶ月分

・保険税金1年分

・機械機器と創業費全額

この合計額を記入します。

1年分の経費の半分かつ2ヶ月分の経費の全額を、現在の自己資金が上回っているかという事を運輸局で見られます。

右欄と左欄の大まかなところはこんな感じで理解しておけばいいかもしれません。

これにより

合計(左側)と合計(右側)を比較し、これの高い方の合計額(通常右側)が、介護タクシーの営業許可の資金基準となります。

この申請の後、残高証明を提出します。残高証明の残高がこの合計(右側)を超えていないと許可が下りません。

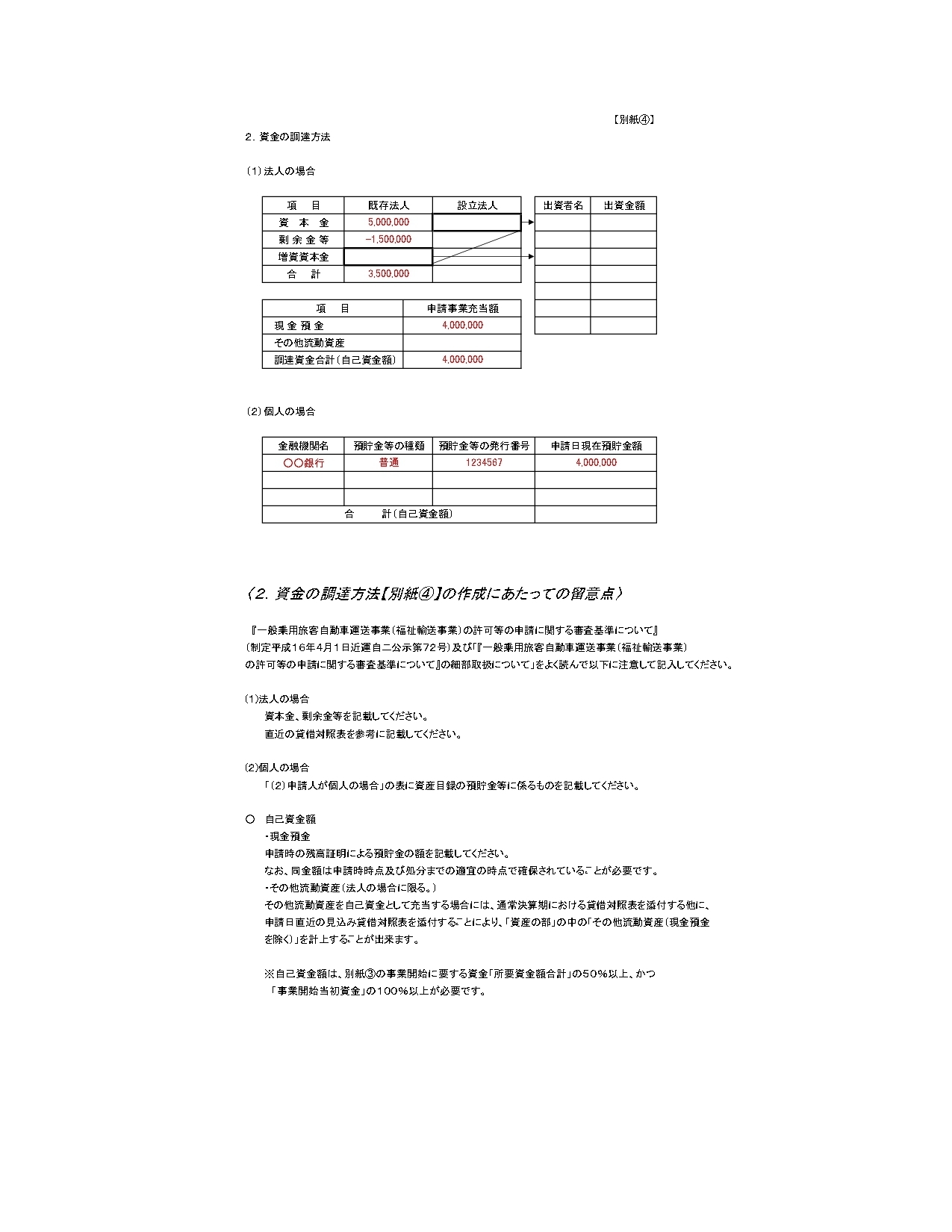

介護タクシー許可書類「資金調達方法」書き方

資金調達方法記入例

この時、該当口座とおおよその残高だけ書き込めば良いです。発行番号は空けておいて下さい。

現在は、申請を行った後、申請日と同日の残高証明を銀行で取得し、後日運輸局に送りますので、この欄に記入することは出来ません。

介護タクシーの開業申請における残高証明の提出は2回です。

1回目 申請書の提出と同日

2回目 法令試験合格直後

1回目の申請の時に満たしていたからお金使っちゃったとなると2回目でハネられてしまう事があるので、開業申請が完全に通るまでは現金に手を付けないようにした方が懸命です。

介護タクシー許可書類「各種宣誓書」書き方

宣誓書は5枚あります。記入はと言うと名前と住所と名称と日付書くだけです。

押印廃止のお陰で判子もいらず、自署でなくても構いません。

宣誓書とは「証拠書類の提出は求めないけど、後から嘘がバレたら許可取り消すから、内容に嘘がないことを宣誓しろ」という意味合いのものです。

名前や住所を書いて提出するだけなので、そのまま提出しがちですが、意味合いだけわかっておいた方が後々のためです。

建物関係の法令違反のないことの宣誓書

建物関係の法令つまり

・営業所

・休憩所および仮眠施設

・車庫(青空車庫は除く)

の3施設が

・建築基準法

・農地法

・都市計画法

・消防法

に触れる建物ではないことを宣誓します。違反しているのが後から発覚した取り消しです。

宣誓書(建物関係)

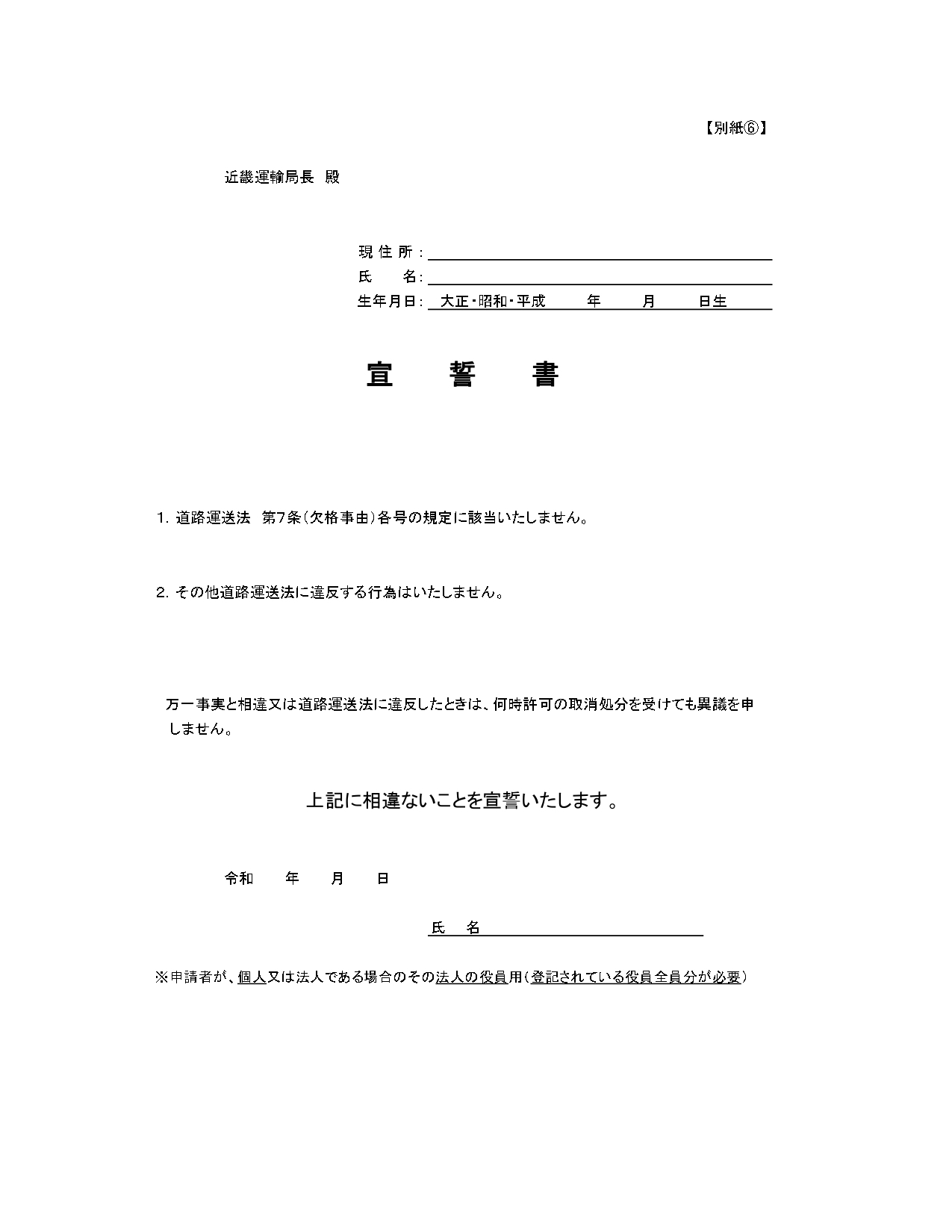

欠格事由に当てはまっていない宣誓書

「欠格事由」と言って、これに当てはまって居た場合は介護タクシーの開業が、該当の期間が終わるまでできない条件があります。

下記は「調べないけど、欠格事由に当てはまっていた事が後からわかったら許可取り消し」という意味合いの書面です。

・道路運送法第7条(欠格事由)

・禁錮または懲役から5年

・かつて運送業で取消を受けた人

・かつて運送業許可取消を受けた人が実質支配する体制

・聴聞通知を貰って処分の日までに廃業した人

・検査・報告の結果、聴聞が決まった日までに廃業届を出した

・聴聞通知を貰う前60日以内に役員をやっていた

・未成年が開業する場合、その保護者が欠格要件に当てはまっている

・法人の場合、役員に就く人が上記のどれかに当てはまっている

宣誓書(欠格事由)

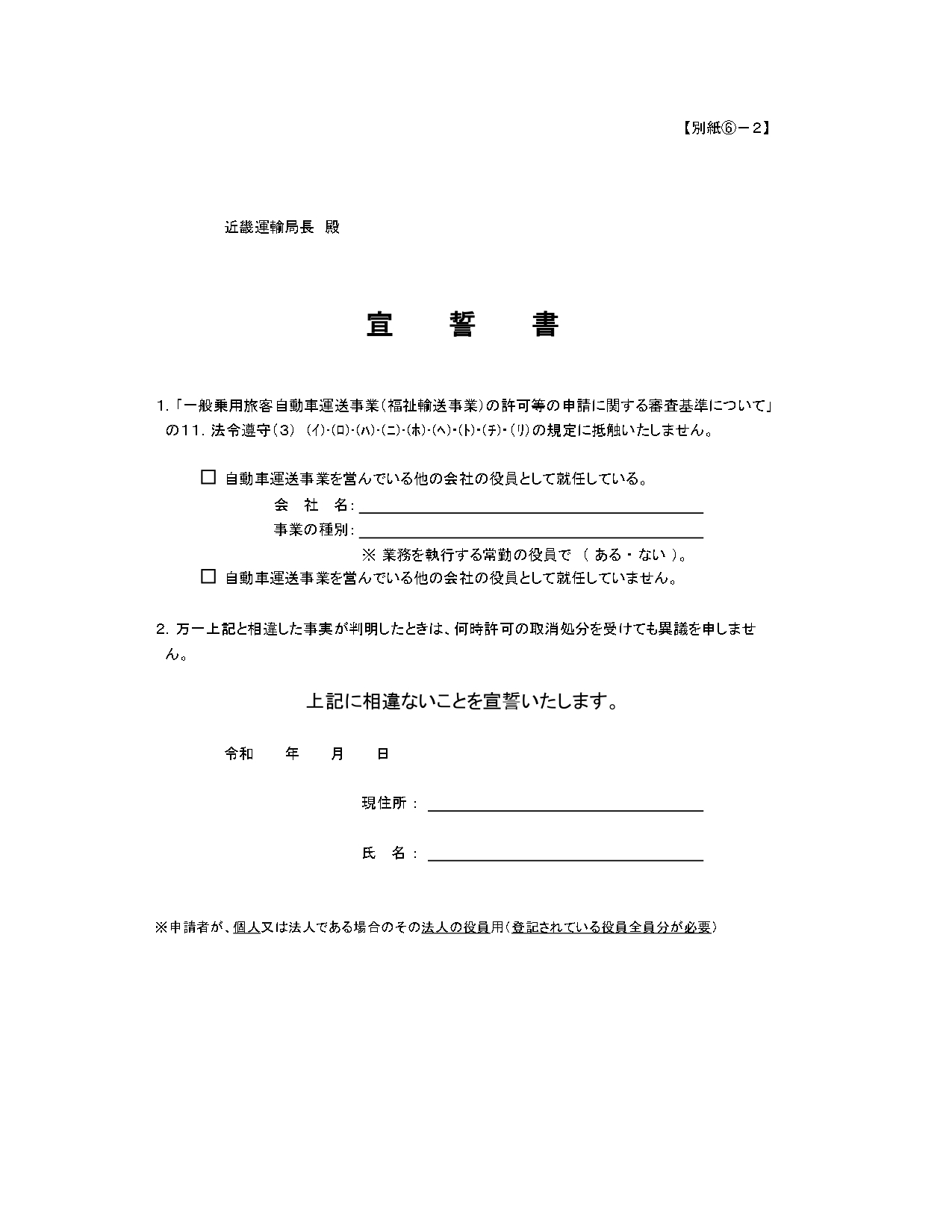

法令遵守の宣誓書

法人の場合、代表や役員が主に下記を満たしている必要があります。

・悪質な道交法違反が無い

・重大な事故を起こしていない

・去に運送業をやっていて、処分をくらってから一定期間経っていない

・送業の報告書をちゃんと出している

介護タクシー開業時に下記の文言が書いてある宣誓書にサインさせられます。

1,一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)の審査基準についての11、法令遵守(3)(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)の規定に抵触いたしません

2,万一上記と相違した事実が判明したときは、何時許可の取消処分を受けても異議を申しません。

近畿運輸局介護タクシー営業許可申請書より引用

内容について詳細

(3)役員をする人は以下8項目に該当していること

(3)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員↓が、次の(イ)~(チ)の全てに該当する法令遵守の点で問題ないこと。

(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)

近畿運輸局審査基準より抜粋

役員は、以下8項目に反していてはいけません。役員、顧問、相談役みたいな役員に相当する肩書の人もそれに含まれます。

(イ)(ロ)(ハ)昔処分を受けた人は一定期間役員になれない

道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法に違反して下記の処分を受けた者ではないこと。

・申請日3ヶ月前~申請後50日後の間に50日以下の施設の使用停止、制限、禁止の処分を受けた者ではないこと。

・申請日6ヶ月前~申請後50日後の間に190日以下の施設の利用停止、制限、禁止処分を受けた者ではないこと。

・申請日前1年~申請日以降190日を超える施設の利用停止、制限、禁止処分を受けた者ではないこと。

(ニ)業務改善命令を受けて、改善が終わっている

道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法の違反により

・輸送の安全の確保

・講習の利便を阻害する行為の禁止

・公共の福祉を阻害している事実

等に対して改善命令を受けた場合、申請日前に改善が済んでること。

(ホ)重大事故を起こしていない

申請日前1年~申請日以降に自分が原因の重大事故を発生させていないこと。

重大事故の例は下記になります。

・10人以上が負傷

・10台以上の車が絡む

・死者重症者が出る

他にもかなりの種類があります。

(ヘ)悪質な道交法違反がない

申請日前1年~申請日以降に、悪質な道路交通法の違反がないこと。

・酒酔い運転

・酒気帯び運転

・過労運転

・薬物等使用運転

・無免許運転

・無車検(無保険)運行

・救護義務違反(ひき逃げ)

(ト)各種報告書をちゃんと出している

旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則、自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。

決算につき提出する書類や、事故の報告、運送実績等を前の運送業でしっかり出していない場合は、介護タクシー事業者や役員になれないことになります。

(チ)営業の停止命令、取消命令を受けた者ではない

過去に運転代行業をやっていて、申請日の2年前~現在までに違反により営業の停止、廃止、取消の命令を受けた。

イ、ロ、ハ、ニ、ト、チについては、過去~現在にかけて運送業を営んだことがある方のみ気をつけて下さい。健全経営で1年営んでいれば、新しい運送業の役員になれるということです。

ホ、ヘについては道交法違反なので、運送業を営んでいなくても該当する場合があります。飲酒運転や、自賠責保険切れなんかには要注意です。

宣誓書(法令遵守)

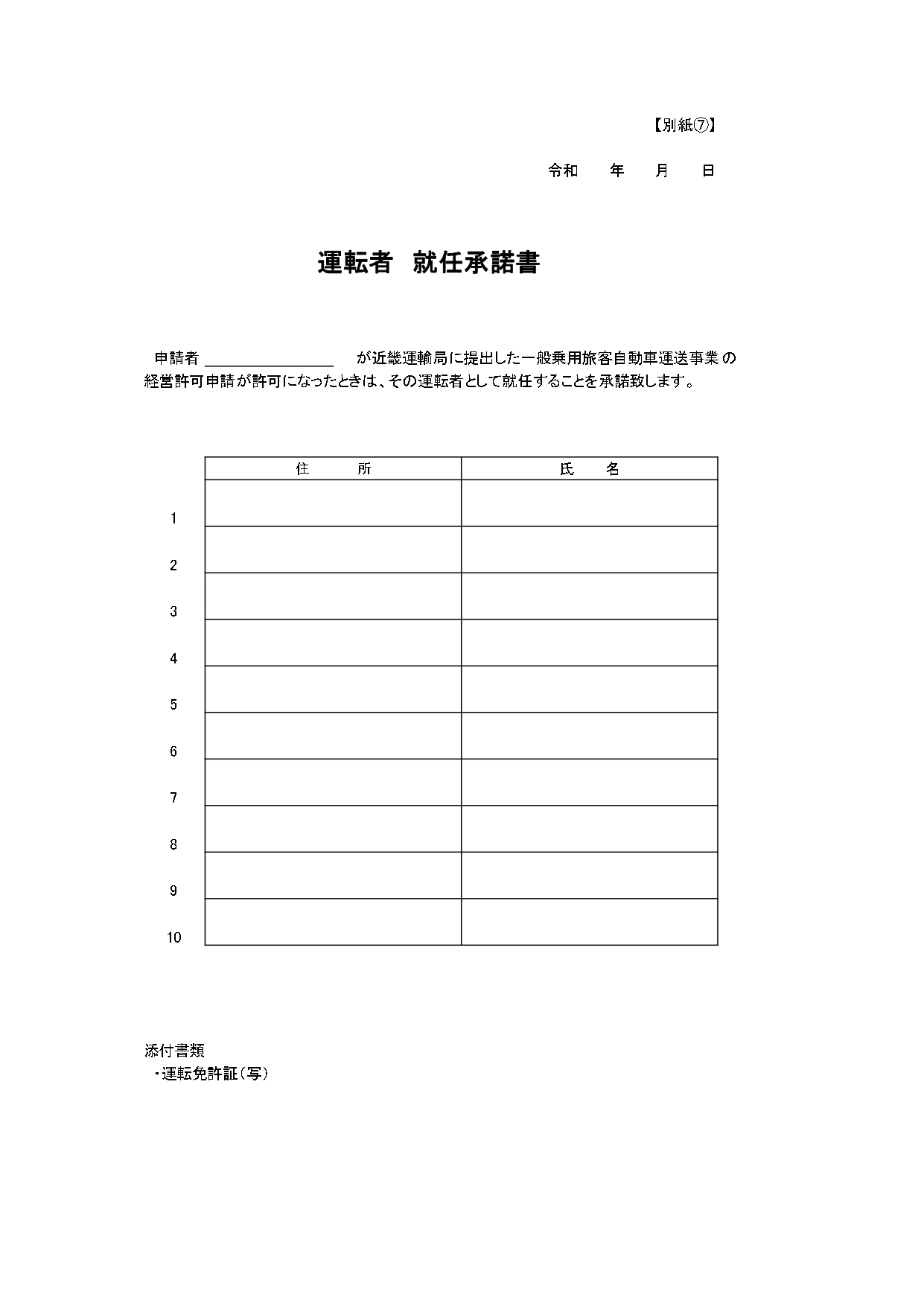

運転者就任承諾書

運航者就任承諾書

営業車が5台を超えていた場合に必要

整備管理者就任承諾書

営業車が5台以上のの場合に必要

指導主任者就任承諾書

運転者でない人を専任する事を運輸局から推奨されます。

当事務所のサービスの特徴

専門知識と経験による安心感

介護タクシー事業の開業は、地域貢献につながる素晴らしい挑戦ですが、同時に、複雑な法規制や多岐にわたる手続きが求められるため、スムーズな事業開始のためには専門家のサポートが不可欠です。弊所では、介護タクシー事業に特化した法規制や手続きを熟知しており、お客様の事業計画に合わせた最適なサポートを提供します。申請書類の作成から役所とのやり取りまで、ワンストップで対応いたします。

時間と手間を大幅に削減

複雑な申請書類の作成や、役所への手続きは、専門知識が必要であり、時間と手間がかかります。弊所に依頼することで、これらの煩雑な作業を代行し、お客様は事業計画の策定や車両の準備などに専念できます。

リスクを最小化し確実な許可取得

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表

| 介護タクシーの新規許可申請 | 225,000円~(※) |

|---|---|

| 会員制介護タクシーの新規申請(特定旅客自動車運送許可(道路運送法43条許可)(注1) | 225,000円~(※) |

| 駐車禁止除外申請 1車両(注2) | 26,000円~ |

| 介護タクシー関連変更届(増車、車庫変更等) | 35,000円~ |

| 各種報告書作成代行(輸送実績等)(注3) | 35,000円~ |

表示価格は税込み価格です。

(※)登録免許税30,000円別途必要

交通費、郵送費等実費は別途請求いたします。

(注1)福祉事業所(法人)等限定された法人でのみ開業が可能であり、タクシー運賃の適用外で、比較的自由に運賃を決める事が可能です。

利用者の決まった病院の送迎しか行わない

なるべく安価でサービスを提供したいという場合には有効なサービス形態となります。

(注2)駐車禁止エリアで営業車を駐車するには、警察へ「駐車禁止除外標章」の交付を受けなければなりません。

(注3)介護タクシーでは、年二回運輸局に報告書を提出することが義務付けられています。

また、一定の規模を超える交通事故を起こした時は、報告書が義務付けられています。

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

お問い合わせフォーム、又は、お電話よりお申し込み下さい。

面談及び電話等で開業要件の確認させていただきます。

弊所より開業許可に必要な事項を助言させていただきます。

開業要件の基本内容を確認

面談及び電話等で開業要件の確認させていただきます。弊所より開業許可に必要な事項をヒアリングの上助言させていただきます。その際ヒアリングシートの記入をお願いします。

確認後、お見積り書をメールまたは郵送にてお送り致します。

お見積金額に同意いただけましたら、委任状に押印後当事務所に郵送をお願いします。委任状受領確認後、申請書類を作成いたします。

運輸局に申請書を提出

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

サイドメニュー

行政書士 吹谷勝己事務所

住所

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

アクセス

放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日