〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

定休日:土曜・日曜・祝日

弊所へのセールスの電話は固くお断りします

消費者問題解決サポート(全国対応)

トラブル解決や予防法務のコンサルタントとして、行政書士吹谷勝己事務所をぜひご利用ください。 現役の消費者センターの相談員でもある行政書士が対応いたします。

消費者トラブルで最も重要なことは、トラブルに巻き込まれないように予防することと、トラブルに巻き込まれた場合に冷静に対処することの2つが挙げられます。

現役の消費者センターの相談員でもある行政書士がわかりやすく解説します。

トラブルに巻き込まれないための予防策

契約内容をしっかり確認する: 契約書は必ず最後まで読み、特に特約や免責事項、クーリング・オフ制度の有無など、重要な部分に目を通しましょう。

高額な買い物や押し売りには注意する: 衝動買いは避け、冷静に判断しましょう。特に、高額な商品や、しつこく購入を勧めてくる場合は注意が必要です。

不審な電話やメールには応じない: 不明な番号からの電話や、身に覚えのないメールには返信せず、発信元を調べてみましょう。

消費者ホットラインや消費生活センターを活用する: 契約前に不安な点があれば、専門機関に相談しましょう。

トラブルに巻き込まれた場合の対処法

冷静さを保つ: 感情的にならず、落ち着いて状況を把握しましょう。

証拠を収集する: 契約書、領収書、メールのやり取りなど、証拠となるものを保管しましょう。

商品の不良箇所やサービスの不備については、写真や動画で記録しておくと、より客観的な証拠となります。

相手の対応を記録: 相手とのやり取りは、日付、時間、内容を記録しておきましょう。

対応に悩まれる方は当事務所にご相談ください。サポートいたします。

提供サービスの目次

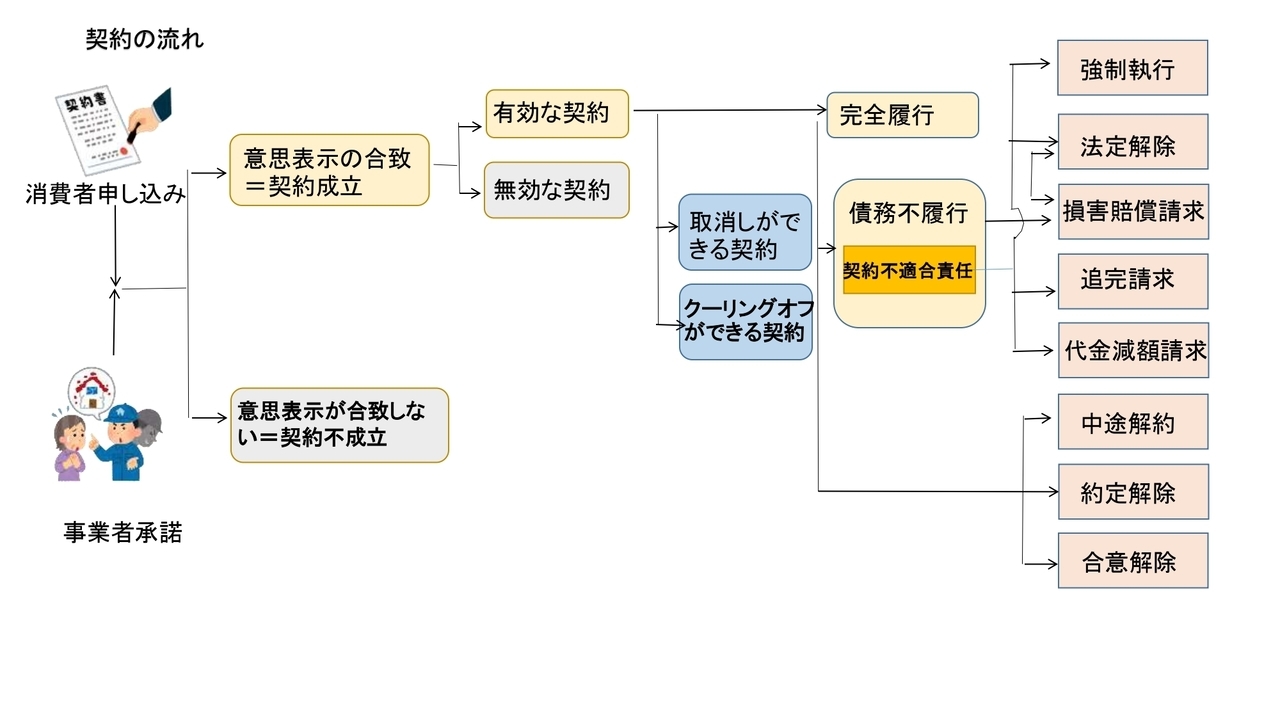

消費者と事業者間の契約の流れ

契約について、わかりやすく説明します

契約ってなに?

契約とは、あなたとお店や会社など(事業者)がお互いに約束事を交わすことです。例えば、商品を買ったり、サービスを受けるときに契約が結ばれます。

契約はどうやって成立するの?

あなたが「この商品が欲しい」とお店に伝え、お店が「はい、お渡しします」と応じると、契約が成立します。これは、あなたが申し込んで、相手が承諾したということになります。

すべての契約が有効なの?

いいえ、必ずしもすべての契約が有効とは限りません。例えば、

意思能力がない人がした契約: 子供や認知症の人が判断できない状態で契約した場合

公序良俗に違反する契約: 違法なことをする契約など

消費者の利益を不当に害する契約: あまりにも一方的な条件の契約など

このような契約は、無効になります。

契約を取り消せる場合もあるの?

はい、有効な契約でも、以下の場合は取り消せることがあります。

未成年者や判断能力が不十分な人がした契約: 親の同意なしに大きな買い物をした場合など

不当な勧誘により締結させられた契約: 強引なセールスで契約させられた場合など

錯誤(重大な勘違い)による契約: 商品について大きな間違いをしていた場合など

訪問販売や電話勧誘販売など: 契約後一定期間内であれば、クーリング・オフ制度を使って契約を解除できる場合があります。

相手が約束を守らなかったら?

もし、相手が契約内容を守らなかった場合、あなたは損害賠償を請求したり、契約を解除することができます。また、商品に問題があった場合は、修理や交換を要求することもできます。

契約を途中でやめることはできるの?

はい、契約によっては途中でやめる(解除する)ことができます。契約書に解除できる条件が書かれている場合や、お互いが合意すれば解除できます。

まとめ

契約は私たちの生活に欠かせないものです。契約をする際は、内容をよく確認し、不明な点は必ず質問するようにしましょう。もし、トラブルに巻き込まれた場合は、当所にご相談ください。

ポイント

契約は、申し込みと承諾によって成立します。

すべての契約が有効ではありません。

契約を取り消せる場合があります。

相手が約束を守らない場合は、対処できます。

契約を途中でやめることもできます。

消費者と事業者間の契約の流れ

契約をやめる(無効・取消し・解除)

契約をやめるってどういうこと?わかりやすく解説

契約って一度結んじゃったら、簡単にはやめられないと思っていませんか?実は、必ずしもそうではありません。一定の理由がある場合は、契約が無効とされたり、取り消しや解除をしたりすることができます。

◆無効な契約

意思能力がない人がした契約(民法3条の2)や公序良俗に違反した契約(民法90条)、相手と示し合わせて結んだうそ(虚偽表示)の契約(民法94条)、強行法規に違反した契約(法令規定のうち、契約当事者間の合意よりも優先して適用されるもの)などは無効です。また消費者に一方的に不利益な内容の契約条項は、無効になります(消費者契約法8~9条)。

◆取り消しができる契約

錯誤による契約(民法95条)、詐欺や強迫による契約(民法96条)、未成年者・成年後見人など(制限行為能力者)がした契約、不当な勧誘による契約は取り消すことができます。

◆契約が解除できる場合

契約が有効に成立していても、次のような場合には、契約を解除できることが法律で認められています。これを法定解除といいます。

・当事者の一方が契約の内容を守らない場合(債務不履行)

・数量不足や、種類・品質が契約と違うなど、受け取った物が契約の内容に適合しない場合(契約不適合責任:民法564条)

・訪問販売や電話勧誘販売において、過量な販売があった場合(特定商取引法9条の2、24条の2)

・クーリング・オフが適用される場合

このほかにも、契約で解除できる事由を定めておき、その事由を満たした場合には解除することができます(約定解除)。たとえば、不動産売買で買主が手付金を放棄するか、売主が手付金の倍返しをして解除する場合などです。また、当事者間での合意により解除することも可能です(合意解除)

無効・取り消し・解除の効果

当事者は、原則、受け取った商品を返し、商品が手元に残っていなければ商品相当代金を返還します(原状回復義務)。ただし、意思能力のない人がした契約の無効、制限行為能力者(未成年者など)がした契約および不当な勧誘による契約の取り消しでは、手元に残っているだけの商品を返し、残っていない分の商品相当代金の返還は不要です。また、契約を解除した場合に相手方の契約違反により損害が生じている場合には、損害賠償請求ができます。

注意すべき点

契約の内容をよく確認する: 契約をする前に、契約書の内容をしっかりと確認し、わからないことは必ず質問するようにしましょう。

証拠を残す: 万が一、契約に関するトラブルになった場合に備えて、契約書や領収書などの証拠を保管しておきましょう。

まとめ

契約は、私たちの生活に深く関わっています。契約に関する知識を身につけることは、トラブルを未然に防ぎ、自分の権利を守るためにとても重要です。

もし、契約について何か疑問に思うことがあれば、お気軽に当所にご相談ください。

契約をやめる(不当な勧誘の場合)

消費者契約法は、交渉力や情報の質・量の格差を利用した、事業者の不当な勧誘行為や契約内容から消費者を守るための法律です。事業者の不当な勧誘により、消費者が誤認や困惑して結んだ契約(以下①~⑫)や、通常の分量や期間など著しく超える過量な内容の契約(⑬)は、消費者契約法により取り消すことができます(消費者契約法4条)。

①重要事項について事実と異なることを告げた。(消費者契約の目的となる物やサービス内容や取引条件等で、それが契約を締結するか否かの判断に通常影響を及ぼすもの。そのほか契約の締結が必要であると判断される事情も含まれる。)

例えば、「この健康食品を飲めば、必ず痩せられます」と断言されたのに、実際には効果がなかった場合。

②消費者の利益となる旨を告げながら重要事項について不利益な事実を故意または重大な過失によって告げなかった。(消費者契約の目的となる物やサービス内容や取引条件等で、それが契約を締結するか否かの判断に通常影響を及ぼすもの。そのほか契約の締結が必要であると判断される事情も含まれる。)

例えば、高額な健康食品の契約をする際に、解約が難しいことや、副作用がある可能性について説明されなかった場合。

③将来における変動が不確実な事項について確実であると告げた。

例えば、「この投資は絶対に損しません」と断言されたのに、実際には大きな損失を出してしまった場合。

④消費者が事業者に対し、退去すべき旨の意思表示を示したにもかかわらず事業者が退去しなかった。

例えば、自宅に一人でいる高齢者を相手に、長時間粘り強く勧誘され、断り切れずに契約してしまった場合。

⑤消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず消費者を退去させなかった。

⑥勧誘することを告げずに消費者を退去困難な場所に連れていき、消費者が退去困難であることを知りながら勧誘した(改正消費者契約法(2023年6月1日施行)により、取消権が追加された)。

⑦消費者が消費者契約を締結するか相談を行うため、電話等によって第三者に連絡したいと言ったが、事業者が威迫する言動を交えて妨害して勧誘した(改正消費者契約法(2023年6月1日施行)により、取消権が追加された)。

⑧消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから(消費者の年齢によって定まるものではなく、中高年であっても該当する場合がある)、願望(進学、就職、結婚、生計、容姿、体型など)の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、不安をあおり、契約が必要と告げた。

例えば、就職活動中の学生に対して、「この資格を取らなければ将来の就職は厳しい」と不安をあおり、高額な資格取得講座を契約させようとした場合。

⑨消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから(消費者の年齢によって定まるものではなく、中高年であっても該当する場合がある)、勧誘者に好意の感情を抱き、かつ、勧誘者も同様の感情を抱いていると誤信していることを知りながら、契約しなければ関係が破綻すると告げた。

⑩加齢や心身の故障により判断力が著しく低下していることから、現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、不安をあおり、契約が必要と告げた。

例えば、認知症の症状が出始めている高齢者を相手に、高額な介護サービスの契約をさせようとした場合。

⑪霊感等の特別な能力により、消費者またはその親族の生命等の現在もしくは将来生じ得る重大な不利益を回避できないと不安をあおり、または不安に乗じて契約が必要と告げた。

例えば、「あなたには悪霊がついています。このお守りを買わないと不幸になります」と脅され、高額なお守りを購入してしまった場合。

⑫契約前の強引な代金請求等(契約締結前に、契約による義務の全部もしくは一部を実施し、または目的物の現状を変更(改正消費者契約法(2023年6月1日施行)により、取消権が追加された)し、実施前の原の回復を著しく困難にしたなど)

例えば、まだ契約書に署名していないのに、商品を先に渡され、その後断りづらくなって契約してしまった場合。

⑬消費者にとっての通常の分量を著しく超えることを知りながら、消費者契約の勧誘をした。

例えば、一度の訪問で大量の化粧品セットを購入させられた場合。

契約をやめる(中途解約)

有料のサービスを継続的に受ける契約など、契約が長期にわたる場合は、契約を途中でやめることができるかどうか、また、解除できる場合はその費用の負担がどうなるかが問題となります。

特定商取引法に定めがある場合

◆特定継続的役務提供契約

継続的に提供される7つの役務(サービス)契約のうち、一定期間を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものについては中途解約ができます。その場合に事業者が請求できる損害賠償(違約金)は上限額が定められています(特定商取引法49条2項)。またエステ契約時に化粧品などの関連商品を購入したような場合には、関連商品の売買契約も解除できます(特定商取引法49条5項)。なお、利用した分のサービス料金や使用した分の商品代金は支払う必要があります。

表 特定継続的役務契約の違約金の上限額

| サービスの種類 | 利用開始前 | 利用開始後(下記のいずれか低い額) |

|---|---|---|

| エステティック | 2万円 | 未使用サービス料金の1割または2万円 |

| 美容医療 | 2万円 | 未使用サービス料金の2割または5万円 |

| 語学教室 | 1万5000円 | 未使用サービス料金の2割または5万円 |

| 家庭教師 | 2万円 | 月謝相当額または2万円 |

| 学習塾 | 1万1000円 | 月謝相当額または2万円 |

| パソコン教室 | 1万5000円 | 未使用サービス料金の2割または5万円 |

| 結婚相手紹介サービス | 3万円 | 未使用サービス料金の2割または2万円 |

◆連鎖販売取引

マルチ商法やネットワークビジネスなどと言われている連鎖販売取引では、いつでも契約を途中でやめ組織から退会できます。また、入会後1年以内に退会した場合は、引き渡されてから90日以内で、再販売していない未使用品の商品を解約・返品できます。この場合の違約金は、商品代金の1割が上限です(特定商取引法40条の2。ただし、店舗をもたない個人に限る)。

請負契約・委任契約

「請負契約」は、建築工事のように一定の仕事を完成することを約束する契約です。例えば、住宅を建てる場合、業者が家を完成させることが契約の目的となります。この契約では、業者が仕事を完成するまでの間、発注者は原則として契約をいつでも解除できます(民法641条)。ただし、この場合、業者に生じた損害を賠償する必要があります。

一方、業者が約束通りに仕事を完了しない(債務不履行)場合は、発注者は業者に対して損害賠償を請求することができます。

「委任契約」は、法律行為を委託する契約、「準委任契約」は、事務を委託する契約です。これらの契約も、原則としていつでも解除できます(民法651条、656条)。ただし、契約の解除によって相手方に損害が生じた場合は、その損害を賠償する必要があります。

補足:

解除の制限: 契約の解除は、原則としていつでも可能ですが、契約書に特別な約定がある場合や、法律上の制限がある場合があります。

損害賠償の範囲: 損害賠償の範囲は、個々のケースによって異なります。

中途解約の制限・損害賠償額の特約

「継続的なサービス提供契約」とは、例えば、フィットネスクラブの利用契約や通信サービス契約のように、一定期間にわたってサービスが提供される契約のことです。このような契約において、事業者が消費者の「中途解約」を禁止したり、一方的に不利な条件を課したりする契約条項は無効とされています(消費者契約法10条)。

また、契約の途中で解約する場合に、事業者に対して損害賠償や違約金を支払うと定めた契約条項があったとしても、その金額が、同じような契約を解約した場合に事業者が通常被る損害の額を大幅に超える場合は、その超えた部分が無効となります(消費者契約法9条1項1号)。

補足:

消費者契約法: この法律は、事業者と消費者の間の契約において、消費者が不当な負担を強いられることを防ぐことを目的としています。

平均的な損害額: 同じような契約を解約した場合に事業者が通常被る損害額は、裁判所などで判断されることがあります。

消滅時効とは

消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過すると、その権利が消滅してしまう制度のことです。

例えば、あなたが誰かに商品を売ったとしましょう。このとき、あなたは相手から代金を支払ってもらう権利を持ちます。しかし、この権利も、何も手続きを行わずに長い間放置しておくと、消滅してしまう可能性があるのです。

もう少し詳しく説明すると…

権利を行使しない: 権利を行使するとは、例えば、裁判を起こしたり、相手に対して支払いを請求したりすることです。

一定期間: この期間は、権利の種類によって異なります。

消滅: 権利が消滅すると、もうその権利を行使することができなくなります。

なぜ消滅時効があるのか?

消滅時効があるのは、古い権利は権利者も忘れてしまい、それを主張することが不公平であるという考えに基づいています。また、社会の安定のためにも、古い権利がいつまでも存在し続けることを防ぐ必要があると考えられています。

消滅時効の例

売買契約: 商品を売ったのに、代金を長く請求せずにいると、その請求権が消滅する可能性があります。

貸借契約: お金を貸したのに、返済を催促せずにいると、その返還請求権が消滅する可能性があります。

損害賠償請求: 誰かに損害を与えられたのに、すぐに損害賠償を請求せずにいると、その請求権が消滅する可能性があります。

消滅時効の期間

消滅時効の期間は、権利の種類によって異なります。一般的には、5年や10年といった期間が定められています。

消滅時効を防ぐためには

消滅時効を防ぐためには、権利を行使すべき期間内に、何かしらの行為を行う必要があります。例えば、相手に対して支払いを請求したり、内容証明郵便を送ったりすることが考えられます。

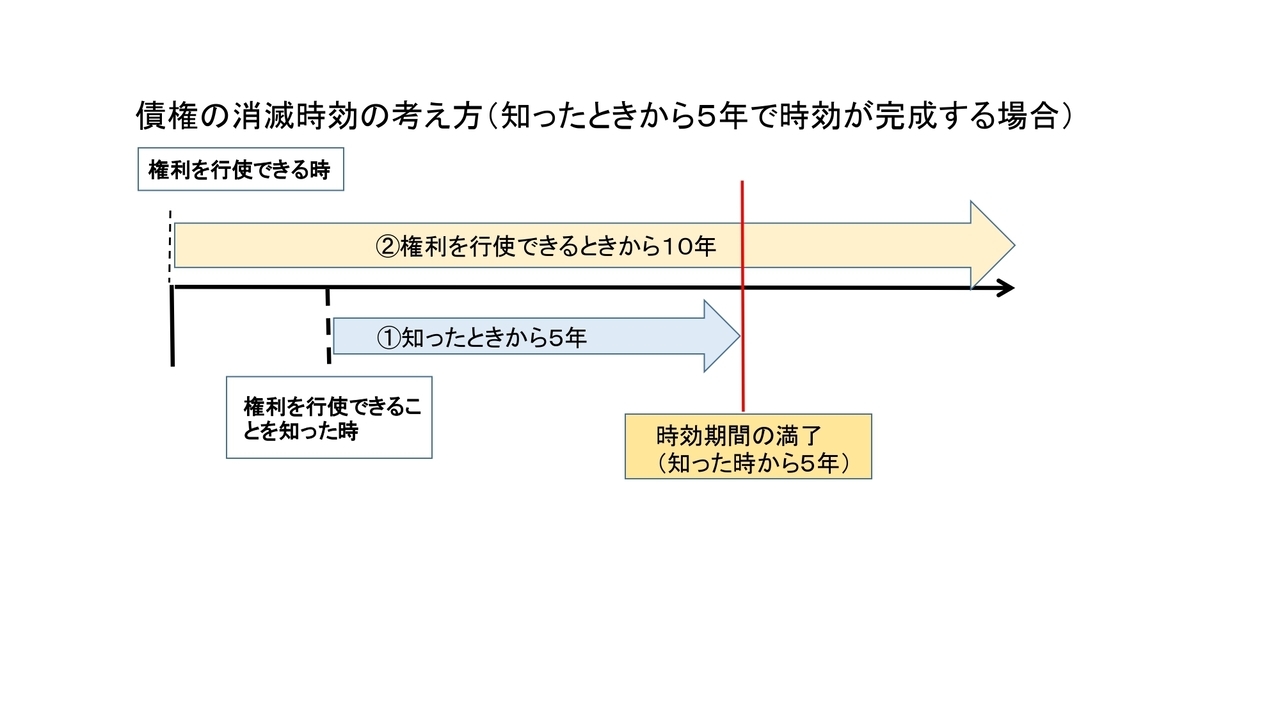

時効期間と起算点の考え方

消滅時効の期間と始まり

ある人に何かを売った場合など、特定の人に対して何かをしてもらいたいという権利を「債権」と言います。この債権には、消滅時効というものが存在し、一定の期間、その権利を行使しないと、その権利が消えてしまうことがあります。

消滅時効の期間は、大きく分けて2種類あります。

権利を知ったときから5年: 自分が権利を持っていることを知った時点から5年間、その権利を行使しなければ、時効が成立する可能性があります。

権利を行使できるときから10年: 実際に権利を行使できる状況になった時点から10年間、その権利を行使しなければ、時効が成立する可能性があります。

どちらの期間が早く過ぎるかで、時効が成立する時期が決まります(民法166条)。

例外もある

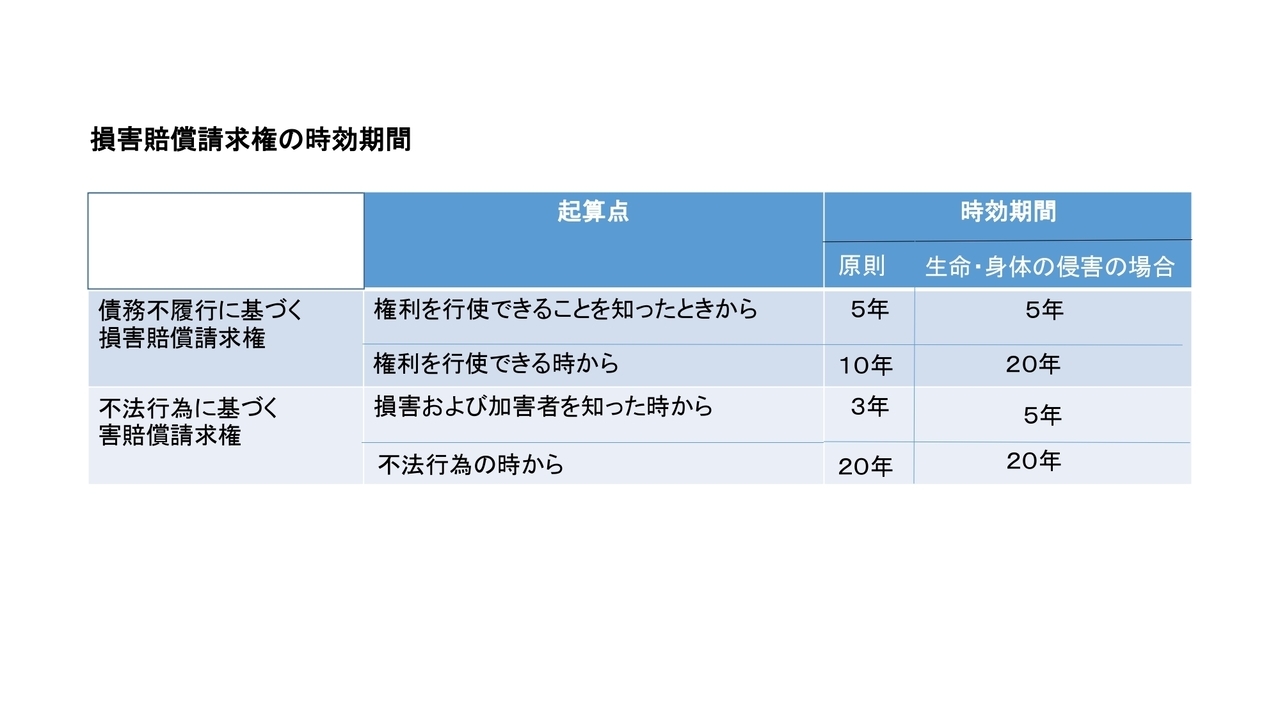

ただし、全ての債権が同じルールで消滅するわけではありません。例えば、誰かに怪我をさせてしまった場合に支払う損害賠償請求権や、人の生命を侵害した場合に支払う損害賠償請求権など、特別な種類の債権については、より長い期間が定められている場合もあります。

ポイント

・消滅時効は、権利を放置していると消えてしまう可能性がある

・消滅時効の期間は、権利の種類によって異なる

・特別な種類の債権については、より長い期間が定められている場合がある

なぜ消滅時効があるの?

消滅時効があるのは、古い権利は権利者も忘れてしまい、それを主張することが不公平であるという考えに基づいています。また、社会の安定のためにも、古い権利がいつまでも存在し続けることを防ぐ必要があると考えられています。

消滅時効を防ぐためには?

消滅時効を防ぐためには、権利を行使すべき期間内に、何かしらの行為を行う必要があります。例えば、相手に対して支払いを請求したり、内容証明郵便を送ったりすることが考えられます。

時効の完成猶予と更新

時効の完成を妨げるものとして、時効の完成猶予と時効の更新という2つのルールがあります。時効の完成猶予とは、時効期間が経過しても、特別の事情がある場合は、所定の期間が経過するまでは時効が完成しないというものです。例えば、天災により権利行使(裁判上の請求等)ができない状態で時効期間満了を迎えたときは、権利行使の障害が消滅した時点から3か月経過するまでは、時効は完成しません(民法161条)

時効の完成を妨げるもの:時効の完成猶予と更新

時効の完成を妨げるものとして、時効の完成猶予と時効の更新という2つのルールがあります。

消滅時効は、権利を行使しないまま一定期間が経過すると、その権利が消滅してしまう制度です。しかし、この時効の進行を妨げる、または中断させる制度として「時効の完成猶予」と「時効の更新」があります。

時効の完成猶予

時効の完成猶予とは、時効期間が満了しようとしているときに、特別な事情が発生した場合、その事情が解消されるまで、時効の完成が猶予されるという制度です。

例えば、地震などの天災によって、権利を行使することができなくなった場合、その天災の影響がなくなった時点から3ヶ月間は、時効が完成しないことになっています(民法161条)。

時効の完成猶予の例

天災: 地震、台風などによって、裁判所が閉鎖されるなど、権利を行使することができなくなった場合。

病気: 重病にかかり、裁判などに参加することができない場合。

なぜ時効の完成猶予があるのか?

時効の完成猶予があるのは、権利者が、何らかの理由で権利を行使することができなかった場合に、不当に権利を失わせてしまうことを防ぐためです。

時効の更新とは?

時効の更新とは、時効が一度中断し、再び最初から数え直されることをいいます。

例えば、債務者に返済を催促するなど、権利を行使しようとした場合、時効の進行が中断され、再び最初から時効期間が数え直されます。

時効の更新の例

内容証明郵便の送付: 債務者に返済を催促する内容証明郵便を送付する

訴訟の提起: 裁判を起こす

和解の申立て: 債務者と和解の交渉を行う

まとめ

時効の完成猶予は、特別な事情によって権利を行使できない場合に、その権利が失われてしまうのを防ぐための制度です。

時効の更新は 時効の進行を最初からやり直す制度です。

債権の消滅時効の考え方(知ったときから5年で時効が完成する場合)

損害賠償請求権の時効期間

時効の援用

時効の援用について

時効が完成したからといって、すぐに権利が消滅するわけではありません。時効の効果を発生させるためには、時効の援用という手続きが必要になります。

時効の援用とは、簡単に言うと、「私はもうこの権利を主張しません」と相手に伝えることです。つまり、時効によって得られる権利の消滅を相手に通知し、その効果を確定させる行為です(民法145条)。

例えば、お金を貸した人が、長い間お金を返してもらえず、時効が完成したとします。この場合、お金を借りた人が「もう時効が過ぎているので、お金を返す必要はありません」と貸した人に伝えることが、時効の援用にあたります。

なぜ時効の援用が必要なの?

時効が完成しただけでは、相手は依然として権利を持っていると主張する可能性があります。時効の援用を行うことで、相手に「もう権利はない」ということを明確に伝え、紛争を避けることができます。

時効の援用の方法

時効の援用の方法は、特に法律で定められているわけではありませんが、通常は、内容証明郵便などで相手に通知することが一般的です。

まとめ

時効は、権利を放置しておくと消滅する制度ですが、時効が完成しただけでは、その効果は自動的に発生しません。時効の効果を確定させるためには、時効の援用という手続きが必要になります。

時効の援用については、こちらのページにもわかりやく解説しています。

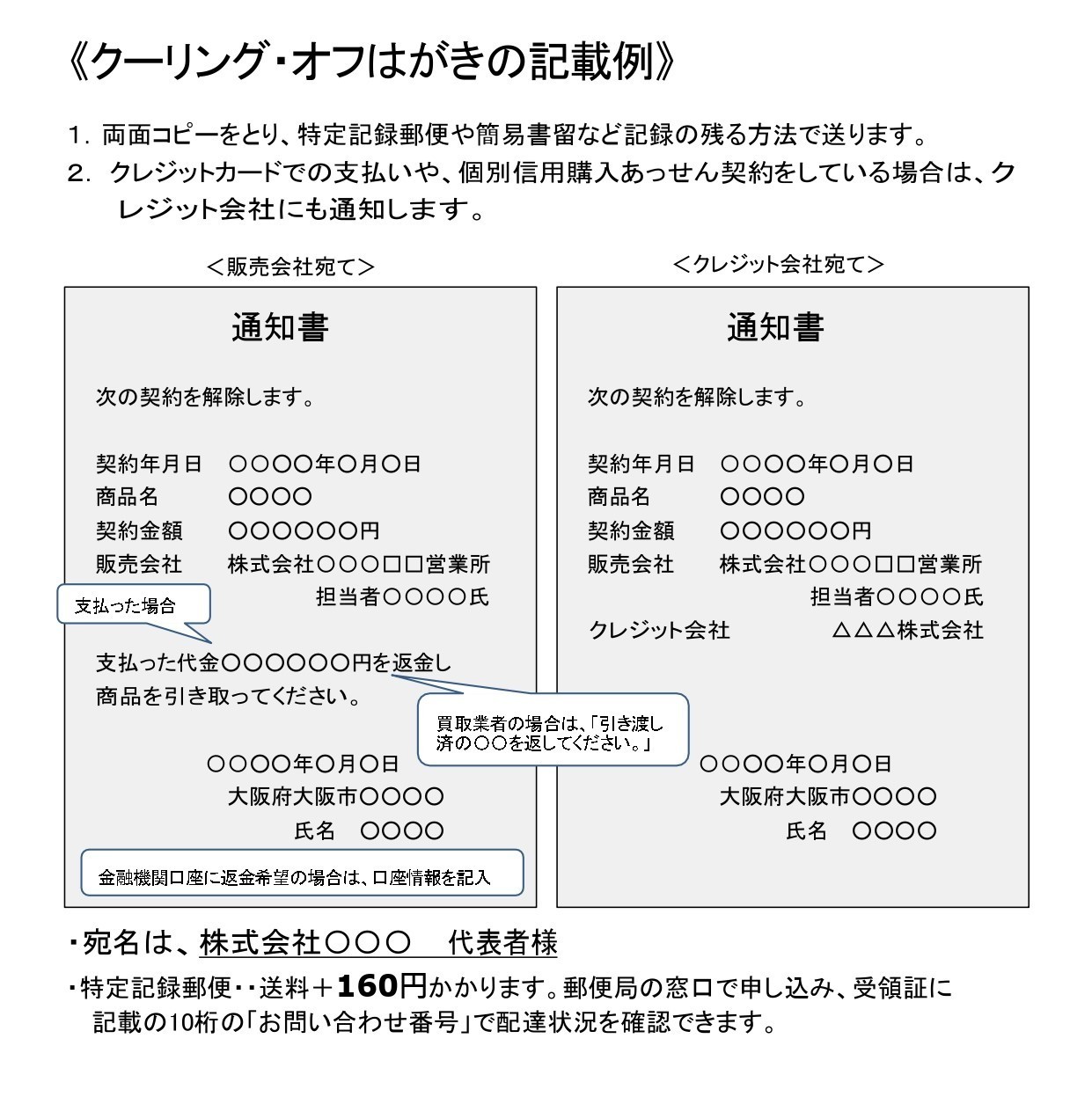

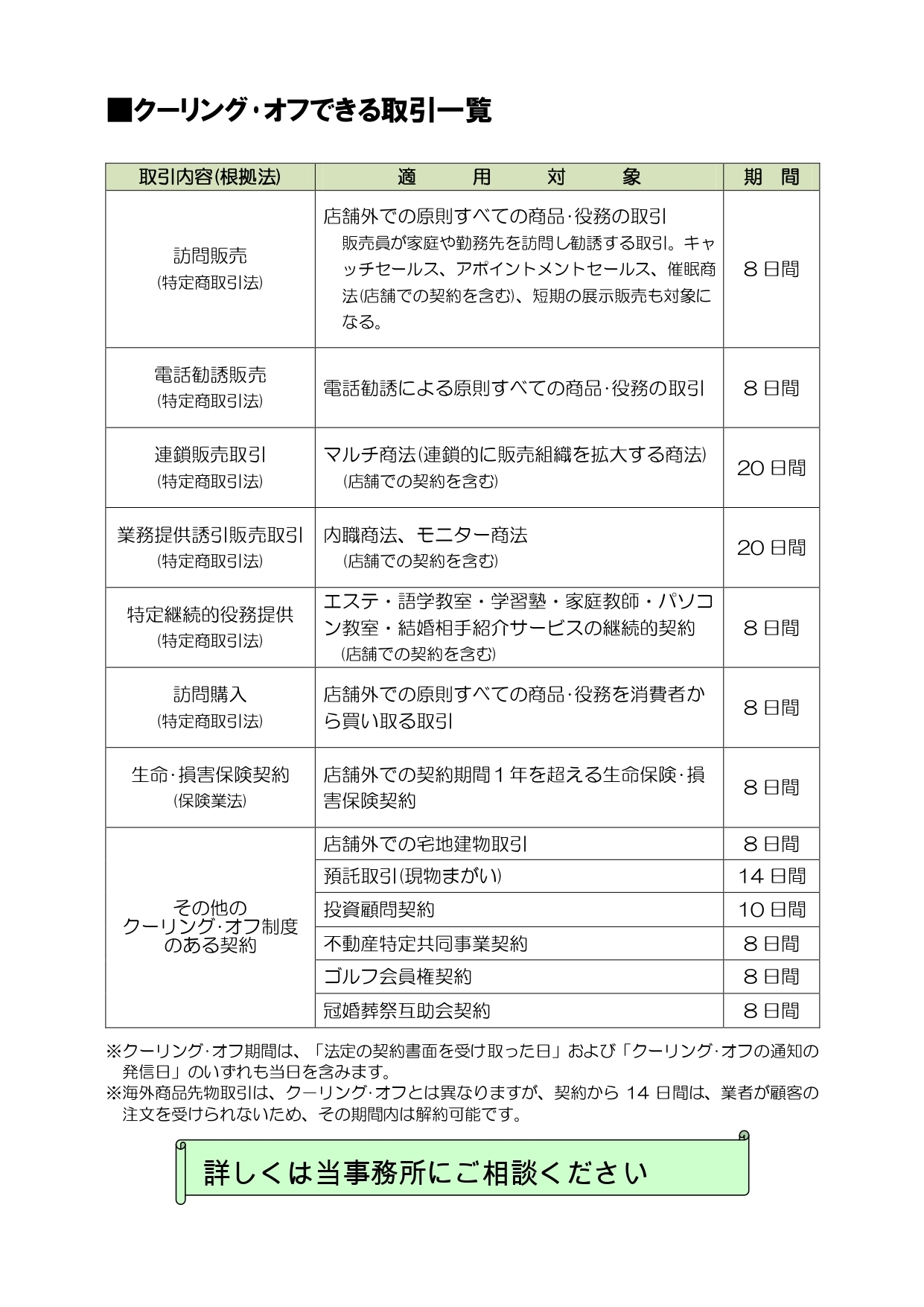

クーリング・オフってどんな制度?

クーリング・オフは一旦契約の申し込みや締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、解除ができる制度です。支払ったお金は返され商品を受け取っているときは、事業者に引き取要求します(返品費用も事業者が負担する)。

対象となる取引と期間は、特定商取引法やその他の法令等によって定められています(クーリング・オフできない取引もある)。例えば、訪問販売の場合、法定書面(契約書面または申込書面)の受領日(連鎖販売取引では「商品引き渡し日」または「書面の受領日」のいずれか遅い日)を1日目(起算日)と数えて8日間です。期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。

クーリング・オフの通知方法

◆はがきで行う場合

販売会社の代表者宛てに通知します。送る前に書面のコピーを取り、特定記録郵便や簡易書留などの発信の記録が残る方法で送ります。

◆電磁的記録で行う場合(電子メール、ウエブサイトのクーリング・オフ専用フォーム、SNS、FAX等)

契約書面に通知先や具体的な通知方法が記載されていれば、それに従います。通知後は送信したメールや、ウエブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等のスクリーンショットを保存します。

●通信販売の返品特約

ネット通販などの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件について特約があれば特約に従います(通常ウエブサイト内に利用規約が書かれており、その中にうたわれていることが多い)。特約がない場合には8日以内(商品を受け取った日を含む)であれば返品できますが、商品の返品費用は消費者負担です。

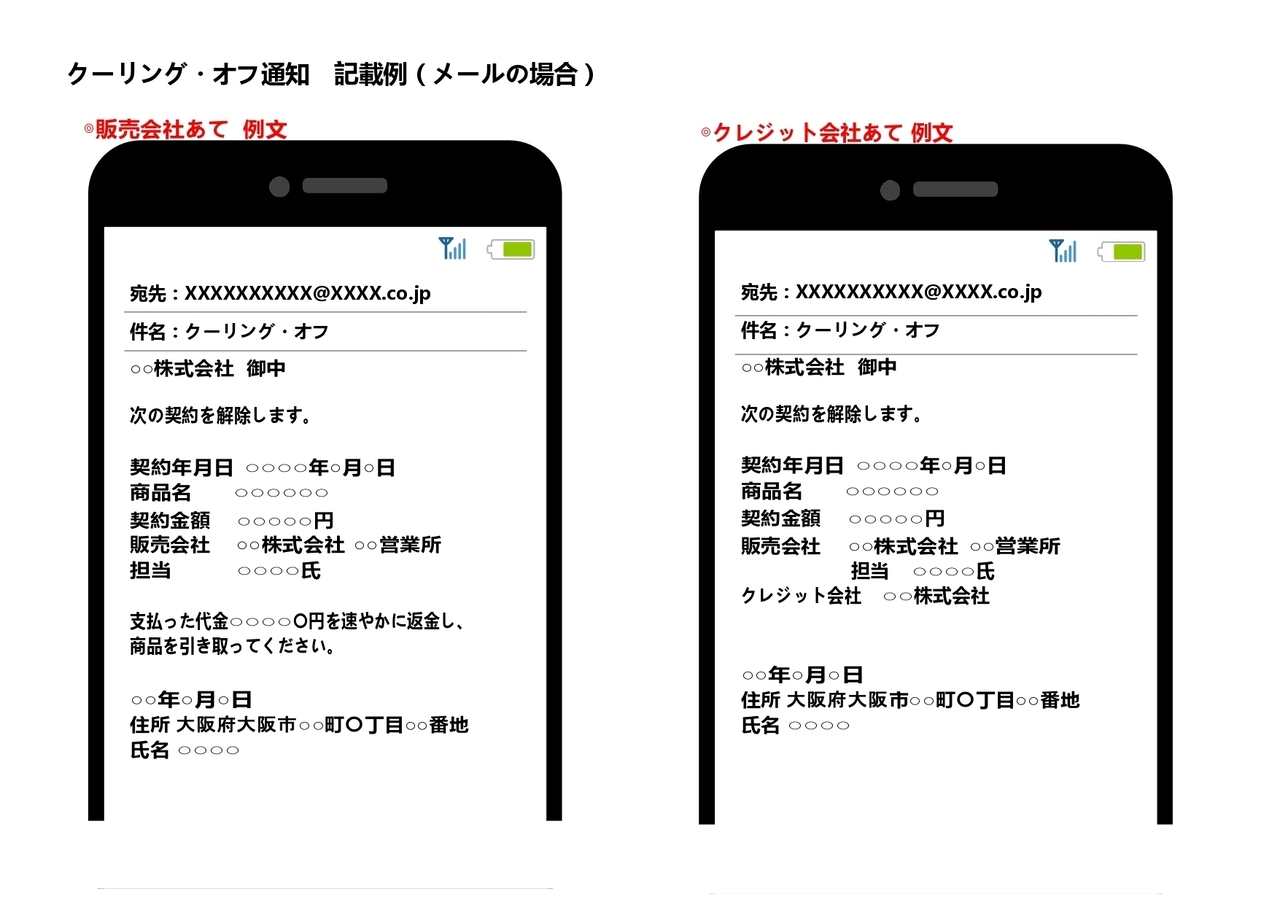

クーリング・オフ通知の記載例

(注意)2024年10月1日より郵便料金改定に伴い、特定記録郵便料金は通常の郵便料金に210円を足した金額になります。

クーリング・オフ通知のメール記載例

クーリング・オフができる取引

クーリング・オフの確認ポイント

クーリング・オフの確認ポイント

①特定商取引法のクーリング・オフが適用される取引ですか?

法律で対象とされている取引きは「クーリング・オフ」ができる取引一覧を参照してください。ただし、適用除外商品・サービスもあります(⑧参照)

②契約書または申し込み書面を受け取りましたか?

契約書または申し込み書面(電磁的方法により提供された書面を含む)を受け取った日が起算日です。書面を受け取っていない場合、クーリング・オフ期間は始まりません。

③クーリング・オフ期間内ですか?

期間内であれば、商品を使用したり、サービスを受けたりしていても、原則クーリング・オフができます。書面の記載内容に不備がある場合には、再度正しい書面が交付され所定の日数を経過するまではクーリング・オフが可能です。

④クーリング・オフ妨害されてませんか?

妨害行為があれば、クーリング・オフ期間が延長されます。妨害行為とは、事業者が「クーリング・オフはできない」とうその説明をしたり、消費者を脅して手続きさせなかったりすることなどを指します。(この場合、事業者から改めてクーリング・オフができることなどを記載した書面の交付を受け、かつその内容の説明を受けた日からクーリング・オフ期間が始まる)。

⑤クーリング・オフは発信の記録を残しましたか?

通知を発信した日にクーリング・オフの効果が発生します。発信の記録を残すため、はがき等の書面の場合は両面(表裏)のコピーを取り、郵便局の窓口から「特定記録郵便」や「簡易書留」などで送ります。電子メールの場合は送信メールを保存し、ウエブサイトのクーリング・オフ専用フォーム(ない場合もあります)やSNS等の場合は画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

⑥支払ったお金は戻りましたか?

事業者は消費者に損害賠償や違約金を請求することができず、消費者は支払ったお金を全部返してもらえます。商品を受け取っている場合は事業者に引き取りを要求します。

⑦関係書類は少なくとも5年は保管してください

⑧特定商取引法のクーリング・オフが適用されない主な取引

・営業のための契約

・金融商品取引法、宅地建物取引業法、旅行業法などのほかの法律の規定により消費者の利益を保護できる取引

・キャッチセールスによる、海上タクシー、飲食店での飲食、マッサージ、カラオケボックスの利用

・自動車販売、自動車リース、葬儀などのクーリング・オフ制度がなじまない取引

・化粧品や健康食品など政令で指定された消耗品(8品目)を使用・消費したとき

・3000円未満の取引(消費税含む)

・いわゆる御用聞き取引や商連取引

・自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類の訪問購入

講師派遣

当事務所のサービスの特徴

専門知識に基づいた適切な助言・解決策の提案

消費者問題に精通した専門知識をもった行政書士が、皆様のご質問やご相談にお答えするだけでなく、お客様に合った解決策や予防策のご提案も行っています。

現役の消費者センター相談員が対応

当事務所の代表者自身が現役の消費者センター相談員でもあり、行政書士です。これまで多数の相談経験を有しておりますので、消費者問題に対して適切なアドバイス、解決策を提案できます。後にトラブルに発展しないようにリスクを最小限に抑え、将来のトラブルを予防することができます。

時間と手間を削減し早期解決へ導く

消費者問題は個別具体的に内容が多岐にわたり、一人で悩んでいると被害が拡大し、大きな損失を招くこともあります。できるだけ早く相談することが一番です。消費者センター相談員でもある行政書士に相談ることで、その時間と手間を削減し、適切な解決方向に導くことが可能です。

公正な立場で中立的なアドバイス

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

お問い合わせフォーム、又は、お電話よりお申し込み下さい。

まず、ご本人様からお問合せください。お客様のご要望や、お考えを伺います。消費者問題については初回無料です(できるだけ多くの方に利用いただくため30分以内とさせていただきます。事前予約されることをお勧めします)。以後30分毎に1500円。2回目(新規・継続にかかわらず)からは、30分ごとに1500円頂戴いたします。(現在電話でのご相談は受けておりません。問い合わせフォームよりお問い合わせください。)メールは24時間受け付けております。緊急を要する場合や平日が困難な方は、事前にご連絡いただければ休日でも対応させていただきます。

メールでの相談の場合、初回の回答は無料です。2回目以降、1回答につき1000円いただきます。なお、消費者問題の場合は内容によっては齟齬が生じることがあるため、正確な回答をするため内容により詳細をお聞きする必要がある場合があります。その際はお電話による聞き取りをさせていただく場合があります。ご本人様からお話を伺った後に、ご相談者様のより利益になると判断する場合には消費者センター等の関係機関をご紹介することがあります。また裁判などの法的紛争に発展することが間違いないような事案であれば、相談をうけた段階で弁護士を紹介することになります。

クーリング・オフ代行および内容証明作成も可能です

ご希望により、クーリング・オフの代行(有償)や内容証明作成(有償)などもお受けしております(詳しくは料金表をご覧ください)。ご依頼される場合は、お客様のご要望を伺った後に、文章案を作成します。文章案をお客様にEメール等でご連絡します。ご確認いただき、加筆修正すべき内容、その他についてご連絡ください。(必要に応じて、確認を1回~数回行います。)弁護士は、代理人となって訴訟手続きを行うことが主たる業務ですが、行政書士は、紛争やトラブルの予防が主たる業務であり、裁判手続きや紛争に関する示談交渉を行うことは出来ません。そのため、出来る限り裁判などの争訟とならないよう、紛争予防を心掛けて書類の作成を行います。

内容証明書の文章案の作成(ご依頼いただいた場合)

弊所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

内容証明書の文章の完成

お客様のご確認後、内容証明の文章を完成させます。

ご請求書をお客様に送付します

業務が終了しましたら、請求書をお渡ししますので、残金のお支払いをお願いいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

サイドメニュー

行政書士 吹谷勝己事務所

住所

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

アクセス

放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日