〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

JR放出駅・大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

定休日:土曜・日曜・祝日

弊所へのセールスの電話は固くお断りします

外国人配偶者の結婚ビザ

外国人配偶者と日本で暮らすにはどうしたらいいの?

結婚ビザ(在留資格)を取得しなければなりません。

結婚しただけでは、外国人の配偶者は日本で生活することはできません。

その結婚が本物であること、そして経済的に日本の負担にならないことを客観的に証明できて、はじめて在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる結婚ビザ)が許可されます。

結婚ビザ=在留資格(日本人の配偶者等)

結婚ビザとは

結婚ビザとは、日本人と結婚した外国人配偶者が日本で生活するために必要な在留資格のことです。

審査の条件

市役所で婚姻届けを提出しただけでは足りません。実際に夫婦として生活していること、社会的にも「本物の夫婦」と認められる関係であることを証明する必要があります。

審査が厳しい理由

近年、「偽装結婚」と呼ばれる不正な婚姻が増えているため、出入国在留管理局(旧・入国管理局)の審査は非常に厳格になっています。

証明書類について

例として示される必要書類だけで、本物の結婚だと必ず認められるわけではありません。申請者自身が責任を持ち、できる限り多くの関連資料を使って説明することが大切です。

不許可になった場合

一度でも不許可になってしまうと、その後の審査はさらに厳しくなります。

どこで申請するの?

日本人配偶者住所地管轄の地方入国管理局に申請

日本人と外国人の両方の国で結婚手続きを完了し、配偶者が記載された戸籍謄本や結婚証明書が揃ったら、いよいよ外国人の方の在留資格(結婚ビザ)を入国管理局に申請することができます。

結婚ビザ手続きを代行します

吹谷勝己行政書士事務所では、日本人配偶者に代わって、外国人配偶者の結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)申請を出入国在留管理局にて代行いたします。

配偶者呼び寄せの申請は、過去に偽装結婚が急増した経緯から、現在では審査が非常に厳しくなっています。実際に許可率はおよそ70%程度にとどまっています。そのため、不許可を避けるには、偽装結婚ではないことを入管の担当官にしっかり理解してもらえるように立証することが重要です。

また、入管法5条には「生活上、国や自治体の負担となるおそれのある者は上陸を拒否できる」と定められています。そのため、日本人配偶者(身元保証人・扶養者)は、収入や納税状況を客観的に証明しなければなりません。公的書類で十分に説明できない場合には、合理的な説明を求められます。

入管に問い合わせれば「最低限必要な書類」はわかりますが、それはあくまで受理のための基本書類にすぎません。実際には、夫婦ごとの事情に合わせて追加資料を準備し、真実の結婚であることを丁寧に説明する必要があります。手続きに不備があると、たとえ本当の結婚であっても偽装を疑われ、不許可や追加の調査につながります。

申請者側には詳細かつ矛盾のない説明を行う責任があり、不備があると入管に何度も出向くことになります。特に一度不許可となると、その後に覆すことは非常に難しくなります。

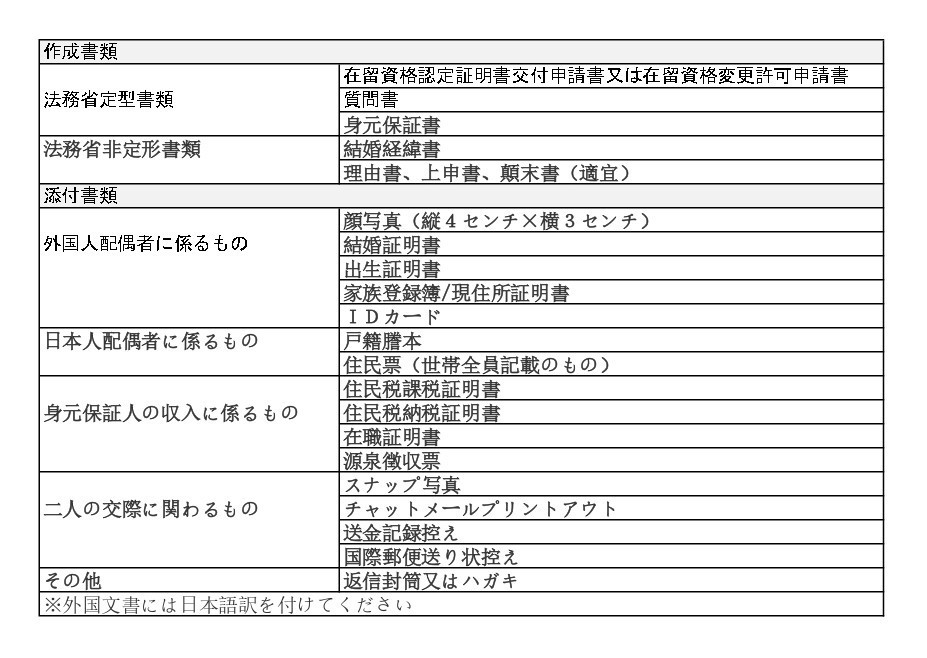

必要書類

真実の結婚でも必ず許可されるとは限りません

たとえ結婚が真実であっても、客観的に証明できなければ認められません。また、過去の外国人配偶者の在留状況によっては、結婚の信ぴょう性が疑われる場合もあります。そうした問題を避けるためには、在留状況に問題があった経緯を詳しく報告し、反省していることを明確に伝えることが重要です。

外国人配偶者を日本に呼び寄せる方法

海外在住の配偶者を日本に呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請とは

海外に住む配偶者を日本に呼び寄せるには、在留資格認定証明書の交付申請が必要です。

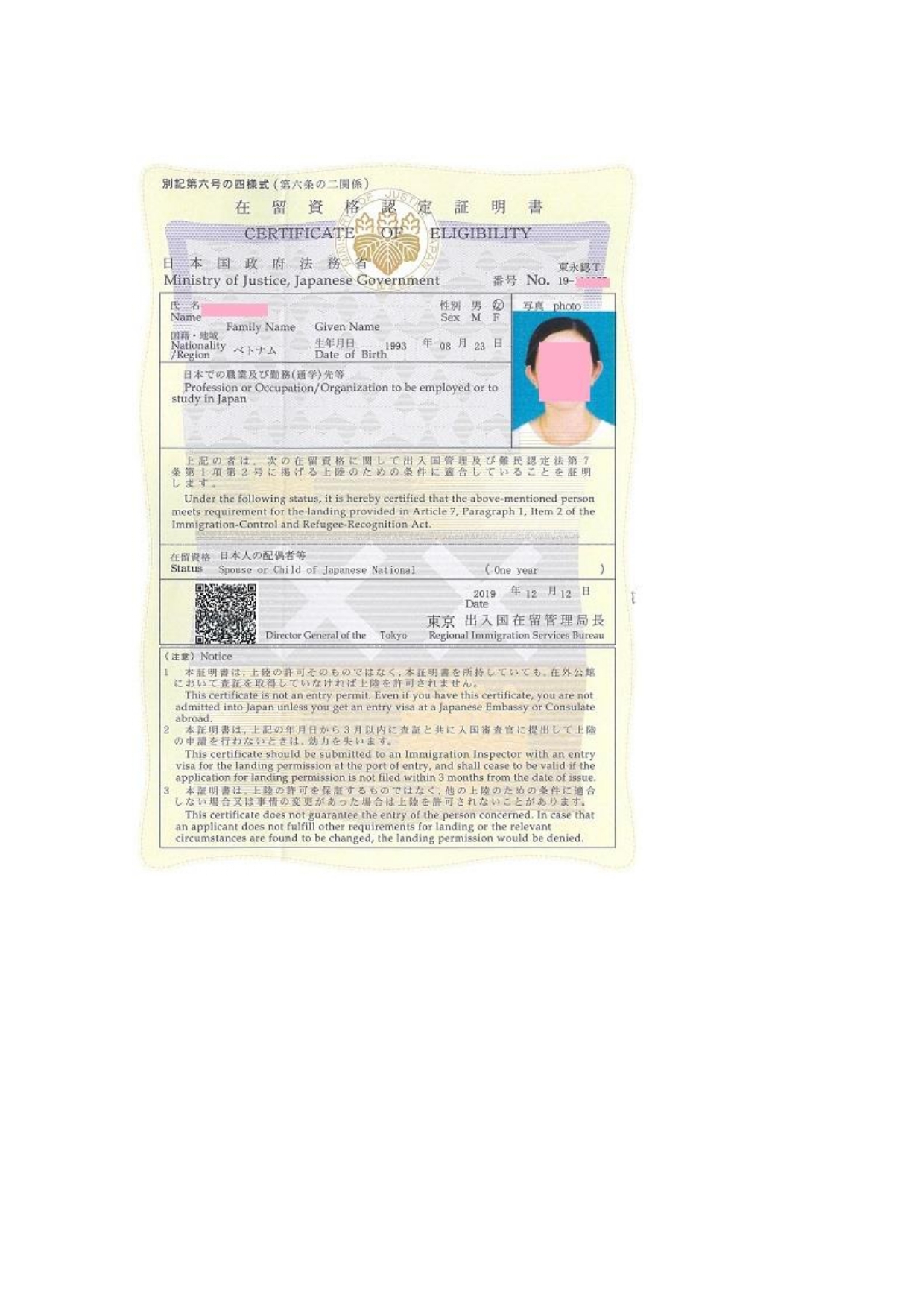

この証明書は、外国人が日本に入国する目的が、日本の入管法で定められた在留資格に該当することを、法務大臣が事前に認めたことを証明する書類です。

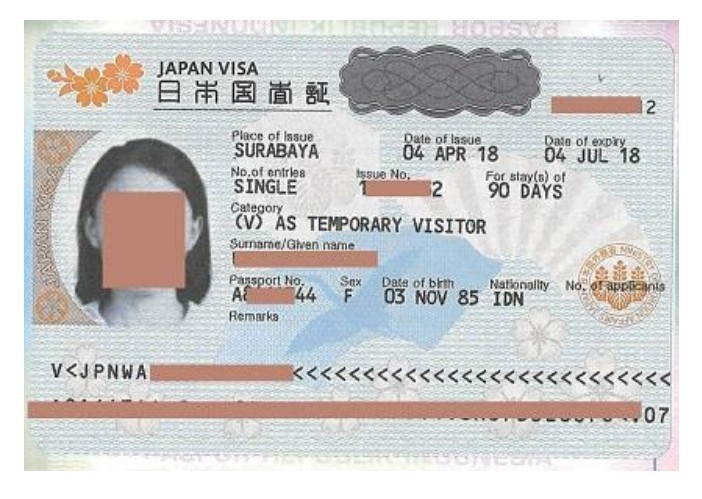

在留資格認定証明書を取得したうえで、在外日本公館でビザの発給を申請すれば、スムーズにビザが交付されます。

以下では、申請手続きの流れや必要書類について詳しく解説します。

在留資格認定証明書の申請について

在留資格認定証明書の交付申請は、外国人本人または日本人配偶者が法定代理人となって、予定居住地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。通常は、行政書士などの代理人を通して申請する方法が一般的です。

海外に在住している外国人と婚姻が成立したからといって、自動的に結婚ビザが与えられるわけではありません。入管局では、婚姻が真正なものであるか、また日本人配偶者が生活費や滞在費を負担できる能力があるかなどを審査したうえで、はじめて「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が発行されます。

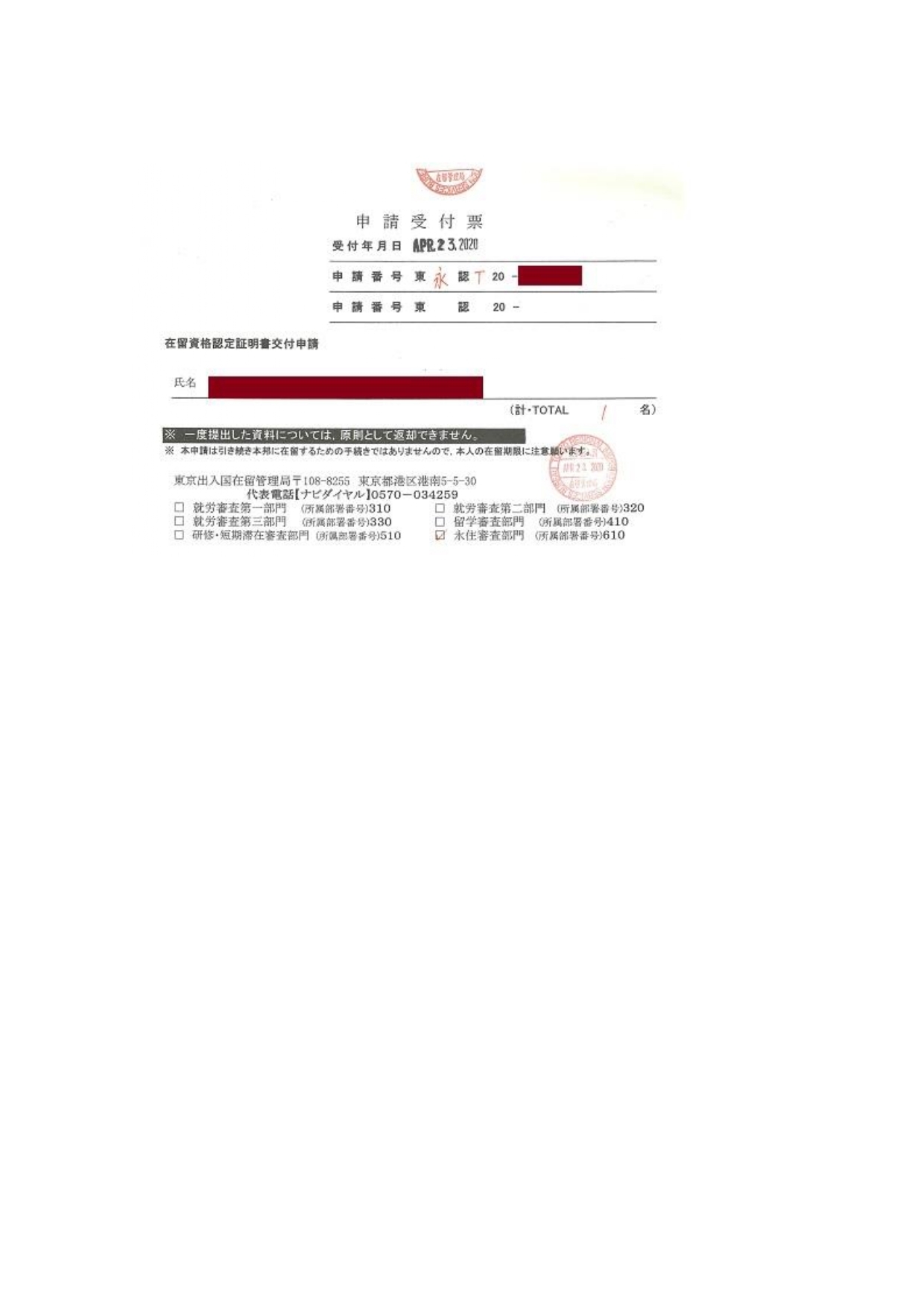

在留資格認定証明書サンプル

申請提出時期

入国する日まで(短期間で交付されるのは難しいので、余裕をもって申請するのが望ましい)。

在留資格認定証明書交付申請提出書類

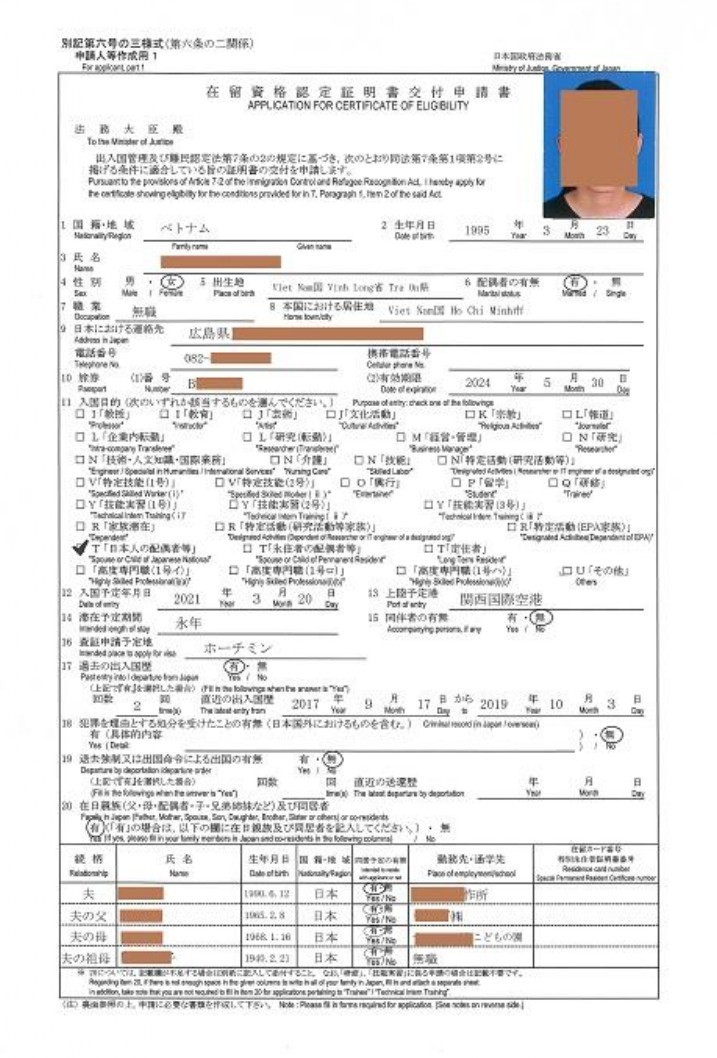

在留資格認定証明書交付申請書サンプル

- 在留資格認定証明書交付申請書

- 写真(縦4cm×横3cm)

- 返信用封筒 (切手貼付)

- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本

- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

- 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

- 配偶者(日本人)の方の身元保証書

- 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)

- 質問書

- スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

在留資格認定証明書交付後から査証・結婚ビザ発給までの流れ

必要書類を添付して出入国在留管理局に申請します。審査の結果、配偶者が日本で生活することが適当と認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。その後、この証明書を駐外国日本国総領事館に提出し、査証(ビザ)の発給を受けます。

日本国査証サンプル

在留資認定証明書交付申請のご依頼・手続きの流れ

手順①まず連絡ください

結婚により、外国人を日本に呼び寄せることになりましたら、電話又はメールにてご相談ください。状況の詳細をお伺いし、許可の可能性についてご説明させていただきます。合わせて当職の報酬のお見積りもさせていただきます。

手順②面接によるヒアリング

ご依頼いただけましたら、当職がご依頼者様を訪問させて頂きます。ご面談の際に呼寄せの理由の内容などお聞きし、必要書類のリストアップ、理由書作成のためのヒアリングをさせていただきます。

手順③申請書への署名

提出書類の収集と作成書類が完成しましたら、申請人(外国人)と身元保証人双方からご署名を頂きます。

手順④出入国管理局での申請

申請人の在留カード及びパスポートの原本をお預かりし、入国管理局に当職が出向き「在留資格認定証明書交付申請」をします。申請人の同行は不要です。

手順⑤在留資格認定証明書が交付されます。

1か月程後、在留資格認定証明書が交付されますので、ご依頼者様に送付いたします。

手順⑥在留資格認定証明書を外国に送付

交付されました在留資格認定証明書を、ご依頼者様が外国にいる申請人に送付し、日本の在外公館にて結婚ビザの発給を受けてください。

手順⑦日本入国と住民登録

ビザ発給後三か月以内に入国し、日本の空港で在留カードの交付を受けてください。その後、住所地市役所にて住民登録してください。

申請受付票サンプル

日本人配偶者も海外在住している場合どうする?

在留資格認定証明書交付申請を日本人配偶者の親族になってもらう

在留資格認定証明書の交付申請は、代理人が日本に住所を持ち、申請時に日本に滞在している必要があります。

-

日本人配偶者が日本で生活している場合は、その配偶者が法定代理人となります。

-

しかし、日本人配偶者も海外に在住している場合は、法定代理人にはなれません。その場合は、日本人配偶者の親族に法定代理人になってもらい、申請を行います。

法定代理人は親族関係が証明できればよく、収入や資産などの経済力を示す必要はありません。

外国人配偶者が結婚ビザに変更する方法

在留資格「日本人の配偶者等」への変更手続きとは

日本に在留する外国人が、日本人との結婚でそれまでの在留資格と異なる活動を行う場合には、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請が必要です。在留期間内であればいつでも申請することが可能で、この手続きにより外国人は、日本から出国することなく結婚ビザを取得することができます。手続きや必要書類について詳細に解説します。

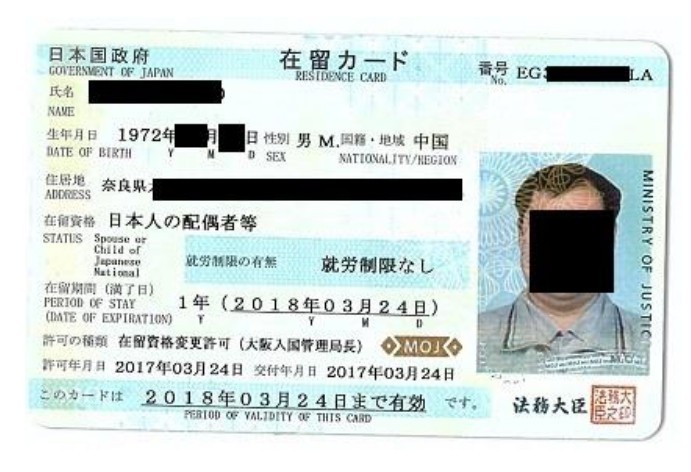

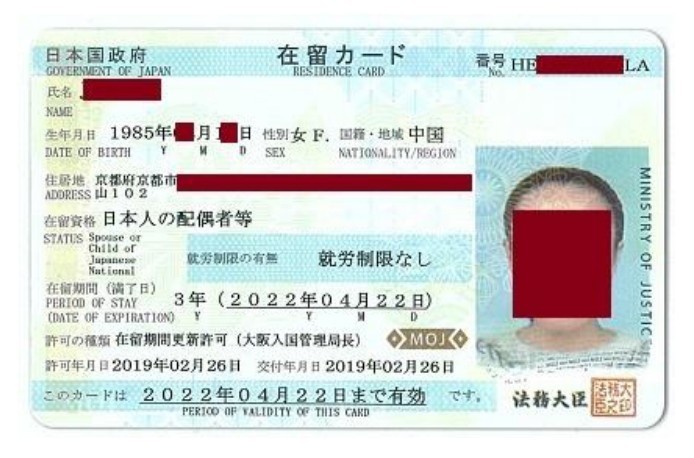

在留カード/日本人の配偶者等

結婚ビザに変更する前にしておくこと

「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を行う前には、まず夫婦双方の国で法律的に結婚が成立している必要があります。

お二人が日本在住の場合は、まず日本で結婚手続きを行うのが一般的です。その後、お相手の国への婚姻報告は、日本にある大使館・領事館で行うこともできます。ただし、国によっては日本国内の大使館・領事館では婚姻報告を受け付けてもらえない場合があります。その場合は、本国に報告し、婚姻証明書を発行してもらう必要があります。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、夫婦として共に生活することを前提に与えられます。したがって、別居を前提とした申請は原則認められません。役所で転出・転入の手続きを行い、夫婦が同じ住所で生活していることを確認できるようにしてください。

また、外国人配偶者がこれまで就労ビザで日本に滞在し、遠距離で生活していた場合、同居を始めることで勤務先を退職しなければならないことがあります。その際は、退職証明書を勤務先から受け取り、出入国在留管理局へ提出できるよう準備しておきましょう。これは、夫婦が実際に同居していることを示す資料の一つとなります。

在留資格変更許可申請提出書類

- 在留資格変更許可申請書

- 写真(縦4cm×横3cm)

- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本

- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

- 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

- 配偶者(日本人)の方の身元保証書

- 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)

- 質問書

- スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)

- パスポート 提示

- 在留カード(短期滞在が以外の方) 提示

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。※短期滞在からの変更許可申請は身分関する在留資格のみに認められています

※許可が成されれば手数料6,000円の収入印紙

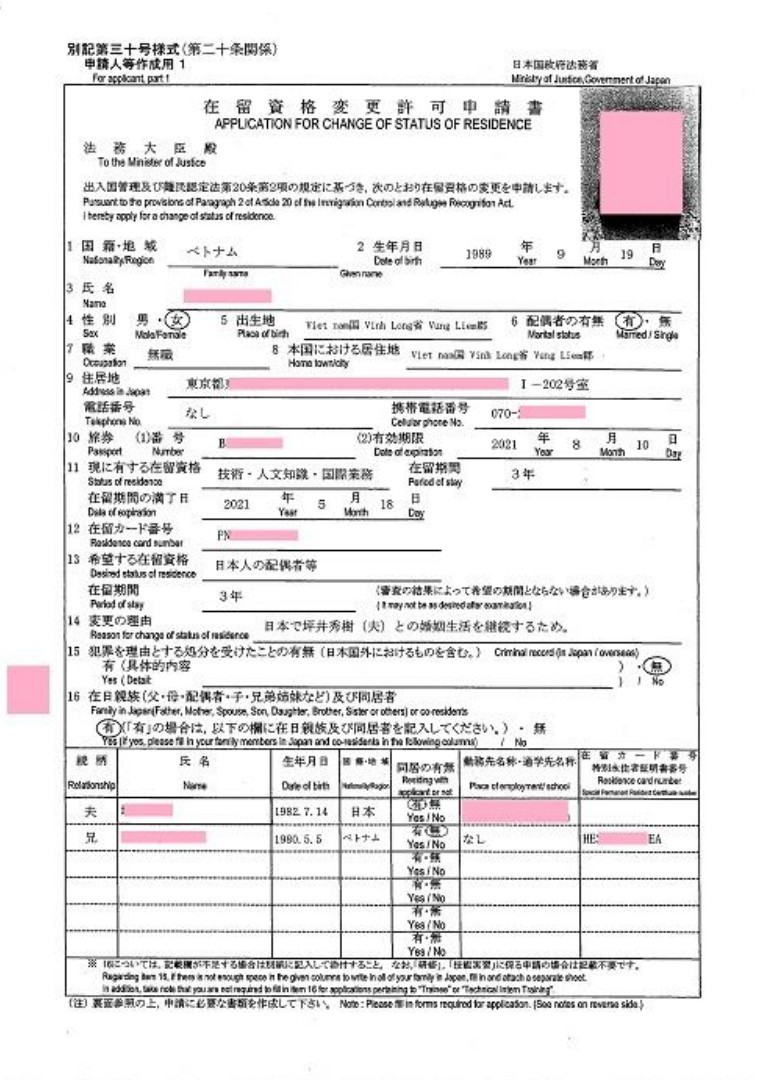

在留資格変更許可申請書サンプル

結婚ビザへの変更手続き代行流れ

手順①まずはご連絡ください。

外国人との結婚の成立など外国人の活動の変更の予定がありましたら、電話又はメールにてご相談ください。状況の詳細をお伺いし、許可の可能性についてご説明させていただきます。合わせて当職の報酬のお見積りもさせていただきます。

手順②面接によるヒアリング

ご依頼いただけましたら、当職がご依頼者様を訪問させて頂きます。ご面談の際に変更の理由の内容などお聞きし、必要書類のリストアップ、理由書作成のためのヒアリングをさせていただきます。

手順③申請書へのご署名

提出書類の収集と作成書類が完成しましたら、申請人(外国人)と身元保証人双方からご署名を頂きます。

手順④出入国在留管理局での申請

申請人の在留カード及びパスポートの原本をお預かりし、出入国在留管理局に当職が出向き「在留資格変更許可申請」をします。申請人の同行は不要です。

手順⑤新しい在留カードが発行されます。

1か月程後、結果の通知のハガキが当職に届きます。再度在留カードとパスポートをお預かりし、出入国在留管理局に出向きます。新しい在留カードが発行されましたら、手続きの完了となり、ご依頼者様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。

短期滞在ビザからの結婚ビザへの在留資格変更許可申請

外国人配偶者の日本への入国は「短期滞在ビザ」でなされて、入国後に事情が変わったことを理由に、「日本人の配偶者等」への在留資格変更する方法があります。この場合、日本での婚姻が成立していることが必須です。また、短期滞在ビザの在留期間が「90日」でないと申請は受け付けてもらえません。短期滞在ビザ「15日」や「30日」では特例期間の適用が受けられず、出入国在留管理局の審査に時間的余裕がないことが理由です。

まとめ

- 他の在留資格で在留するものが、日本人結婚した場合、「在留資格変更許可申請」をする。

- 「日本人の配偶者等」への在留資格変更には、婚姻手続きと同居をすることが必須です。

- 短期滞在ビザからの変更は在留期間が90日のものしか受け付けられない。

外国人配偶者のビザを延長する

在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間更新について

在留資格「日本人の配偶者等」で日本に滞在している外国人が、在留期限を過ぎても引き続き日本に住み続けるためには 「在留期間更新許可申請」 を行う必要があります。

この申請を在留期限までに行わないと、不法残留となり、最悪の場合は強制退去の対象となる可能性があるため注意が必要です。

申請の際は、通常は「現在の在留期間」と同じ期間(1年・3年・5年など)で更新を求めますが、より長い在留期間を希望する場合には、その旨を申請することも可能です。

出入国在留管理局(旧:入国管理局)は、夫婦の生活状況やこれまでの在留実績などを確認した上で、必要に応じて現在より長い在留期間を認めることがあります。

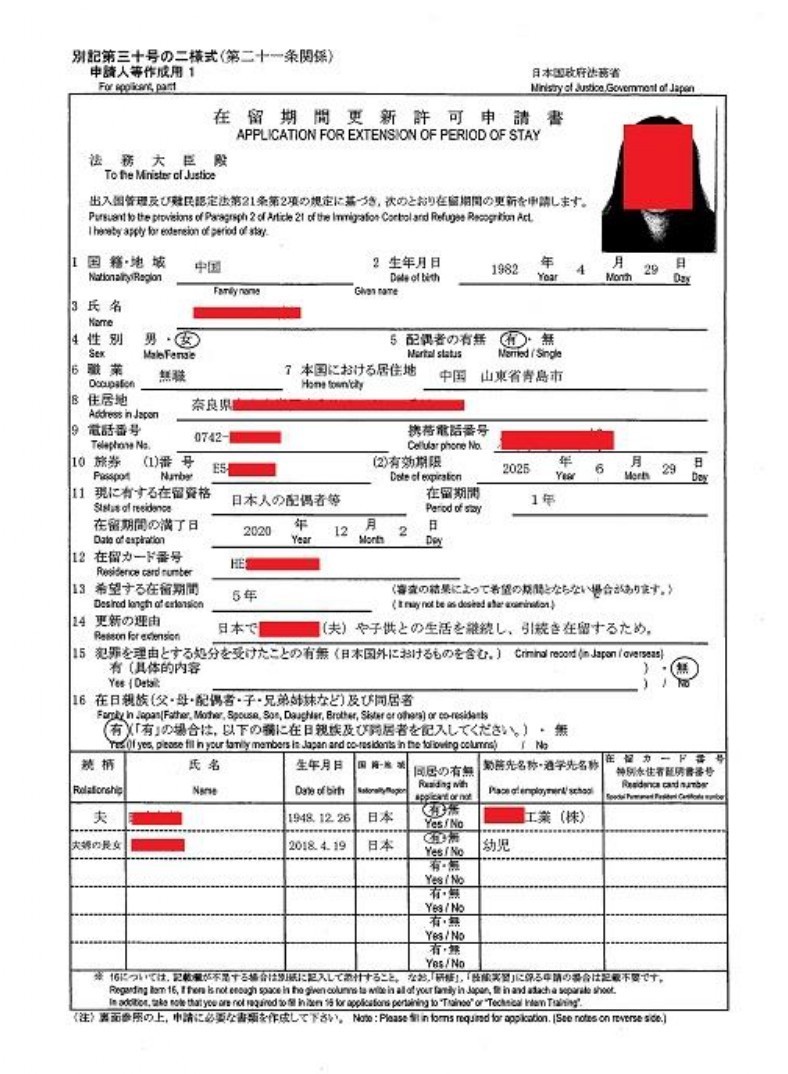

在留期間更新許可申請書

在留期間更新許可申請提出書類

- 在留期間更新許可申請書

- 写真(縦4cm×横3cm)

- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本

- 申請人または配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

- 配偶者(日本人)の方の身元保証書

- 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)

- パスポート 提示

- 在留カード(短期滞在が以外の方) 提示

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

※許可が成されれば手数料として6千円の収入印紙

更新許可申請のご依頼・手続きの流れ

手順①まずご連絡ください

電話又はメールにてご相談ください。状況の詳細をお伺いし、許可の可能性についてご説明させていただきます。合わせて当職の報酬のお見積りもさせていただきます。

手順②面接によるヒアリング

ご依頼いただけましたら、当職がご依頼者様を訪問させて頂きます。ご面談の際に変更の理由の内容などお聞きし、必要書類のリストアップ、理由書作成のためのヒアリングをさせていただきます。

手順③申請書へのご署名

提出書類の収集と作成書類が完成しましたら、申請人(外国人)と身元保証人双方からご署名を頂きます。

手順④出入国管理局での申請

申請人の在留カード及びパスポートの原本をお預かりし、出入国在留管理局に当職が出向き「在留期間更新許可申請」をします。申請人の同行は不要です。

手順⑤新しい在留カードが発行されます。

1か月程後、結果の通知のハガキが当職に届きます。再度在留カードとパスポートをお預かりし、入国管理局に出向きます。新しい在留カードが発行されましたら、手続きの完了となり、ご依頼者様に送付いたします。申請人は住所の変更などがなければ特に市役所での届出は必要ありません。

在留カード(期間3年)/日本人の配偶者等

別の日本人と結婚する場合はどうするの?

前回の申請時とは異なる相手との外国人配偶者の在留期間更新許可申請

離婚後に別の日本人と再婚した場合の在留期間更新手続き

前回の在留資格許可時の配偶者と離婚し、その後に別の日本人と再婚した場合について説明します。

在留資格「日本人の配偶者等」は、**「日本人の配偶者としての活動」**に基づいて与えられるため、相手が変わっても在留資格そのものを変更する必要はありません。

ただし、新しい配偶者と再婚した場合の更新手続きは、単純な在留期間更新とは異なり、在留資格変更申請に近い資料の提出が求められます。

具体的には、

-

夫婦の生活を支える経済的基盤(生活支弁能力)

-

交際から結婚に至るまでの経緯の説明(合理的で矛盾のない内容であること)

などを証明する資料を準備する必要があります。

また注意すべき点として、すでに現在の配偶者と交際していたにもかかわらず、前の配偶者との関係で在留期間更新をしていた場合は、その申請が「虚偽申請」とみなされます。

この場合、今回の更新申請も認められない可能性が高いでしょう。

その際は、一度母国へ帰国し在留カードを返納した上で、改めて新しい日本人配偶者に 「在留資格認定証明書交付申請」 をしてもらい、日本に呼び戻してもらうのが適切な対応となります。

ポイント

・配偶者が変わった時の在留期間更新→在留資格変更許可申請と同様に書類の提出が求められる。

・今の配偶者と交際していたにもかかわらず、在留期間更新が許可された場合→在留カードを返納し、一旦帰国して今の配偶者に在留資格認定証明書交付申請をしてもらう。

前回申請時とは異なる配偶者での在留期間更新許可申請提出書類

- 在留期間更新許可申請書

- 写真(縦4cm×横3cm)

- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本

- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

- 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

- 配偶者(日本人)の方の身元保証書

- 夫婦の住民票(世帯全員の記載のあるもの)

- 質問書

- スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)

- パスポート 提示

- 在留カード(短期滞在が以外の方) 提示

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

※許可が成されれば手数料6千円の収入印紙

また、前の配偶者と離婚、新しい配偶者と結婚した際は「配偶者に関する届出」を忘れないでください。

まとめ

- 引き続き日本に在留を希望する場合は在留期間更新許可をしなければならない。

- 「日本人の配偶者等」の在留期間には1年または3年、5年がある。

- 配偶者が変わった時の在留期間更新は在留資格変更許可申請と同様に書類の提出が求められる。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

サイドメニュー

行政書士 吹谷勝己事務所

住所

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6-24

アクセス

放出駅・深江橋駅から徒歩15分 駐車場あり(1台)

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日